小島鉄平さんの言葉 です。

23日からの個展で出品する。赤絵皿です。10年ぶりくらいに赤絵を手がけました。

小皿は新窯で焼いたものに絵付けしました。良かったら見に来てください。

宜しくお願い致します。

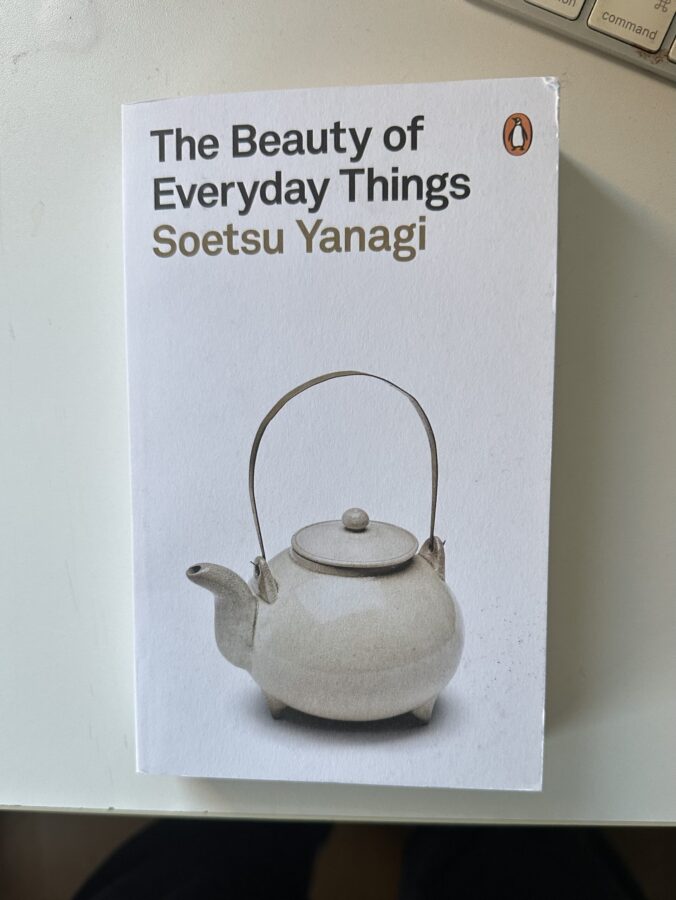

ほんとうに持つ価値のある陶磁器を紹介し続けています。日常に映える色気のある「民藝」を。

ほんとうに持つ価値のある陶磁器を紹介し続けています。日常に映える色気のある「民藝」を。

ハイカラさんが通る街

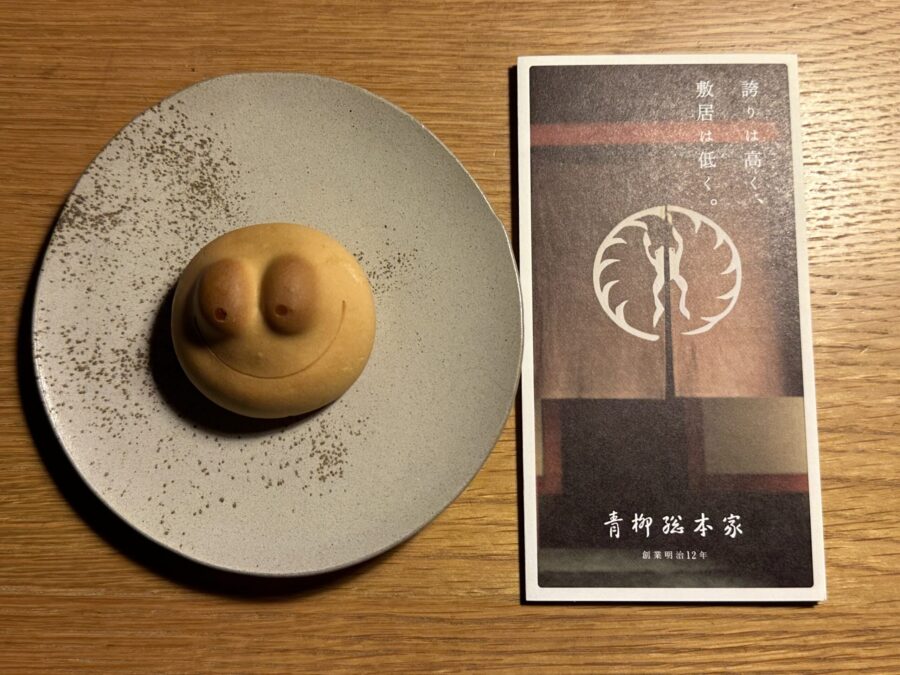

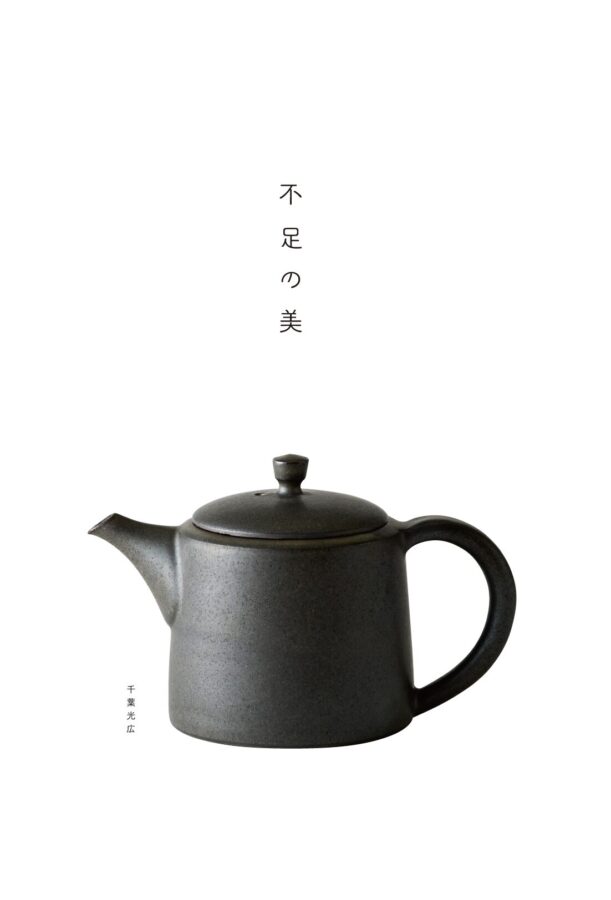

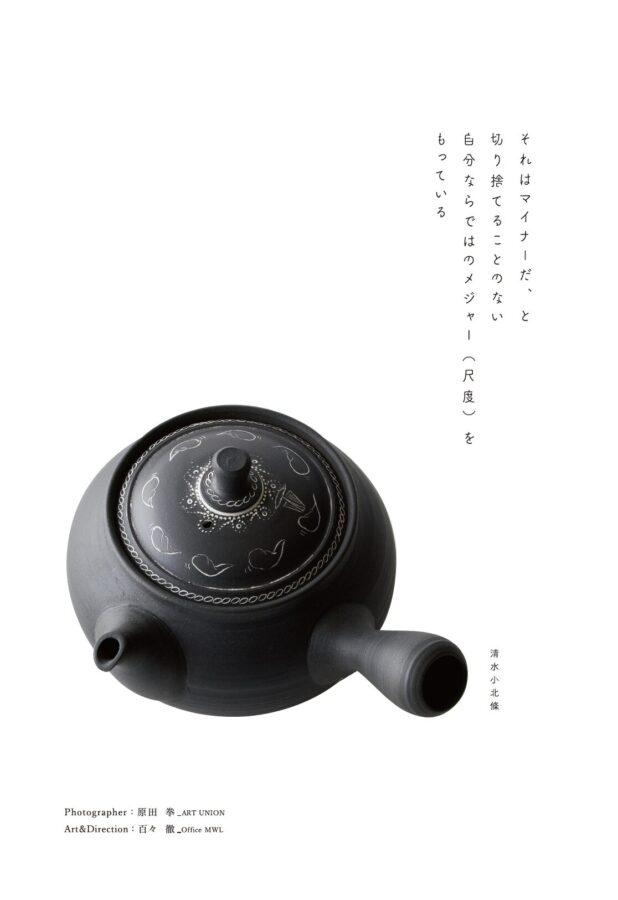

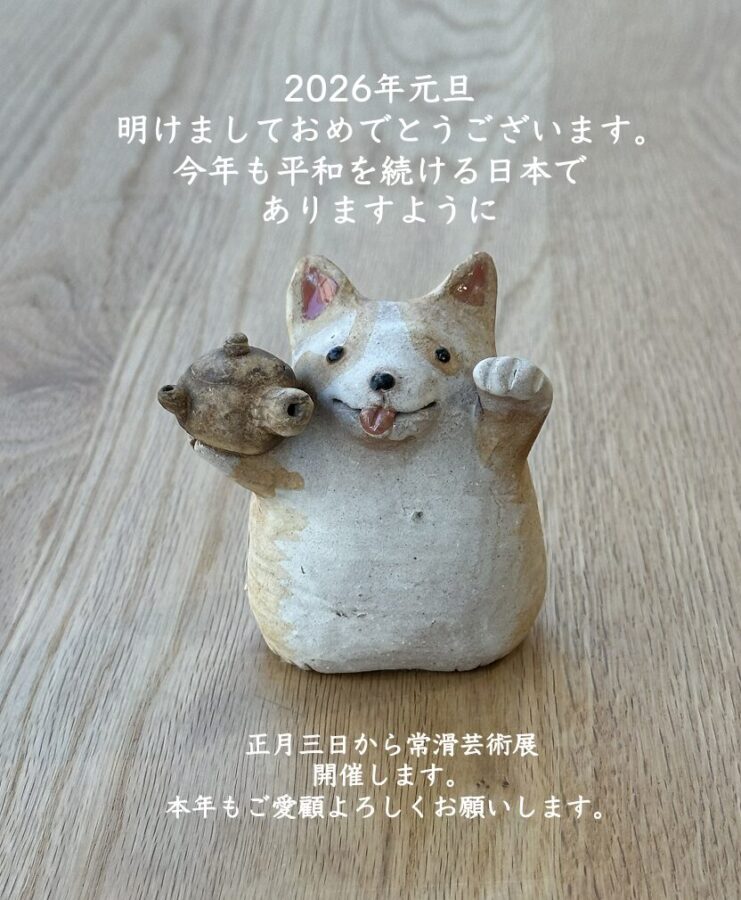

お客さまへの感謝と共に、忘れてはならないのはこの催事のためにご尽力いただいた、産地常滑のみなさまへの感謝と御礼でございます。ほんとうにありがとうございます。私が思う芸術をお揃えいただいております。

道具でありながら、芸術品であること。こそが六古窯たる矜持であると私は思っております。

今年も年明けから、小北條さんにお越しいただき、ご自身の作品だけでなく、常滑全体を視野に入れた作品説明もいただきました。私もお聞きしながら、改めて大変勉強になりましたことが多うございました。

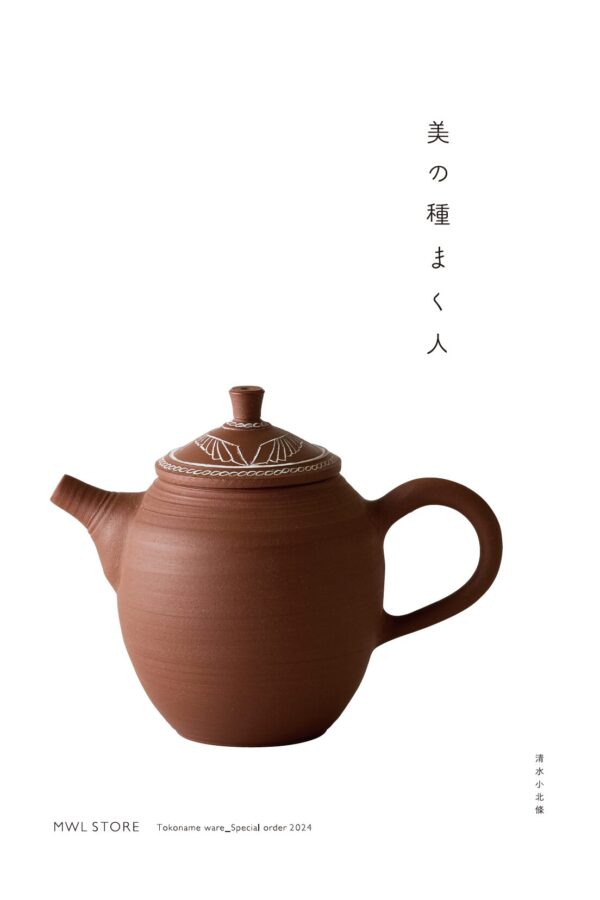

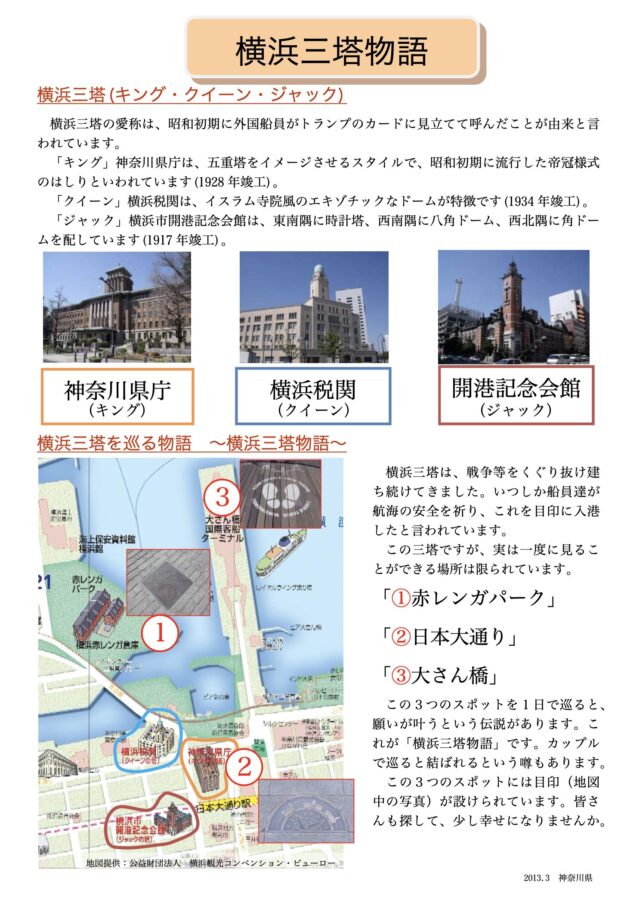

かつ、作品の素晴らしさは今年は感極まったものがございました。開港の礎となって横浜三塔をデザインした急須の作品をお創りいただいておりました。また、横浜の大事な百年前のモダニズムの夜明けの時代の象徴的なムーブメントとしてのアール・デコにもスポットを当てていただいた作品も多うございました。まだ継続中の作品、そして、再入荷する小北條さん作品もございます。

じっくりとご覧いただけます時の、またのご来場をお待ち申し上げます。

茶は実は横浜にとって文化の礎でございます。

真のクリエィティヴ・ディレクション

ビューティフルを

白洲正子は4歳から能を習い始め、14歳の時には、それまで完全な女人禁制であった能舞台に「女性として初めて」立ち、本格的な修行を積み。後に免許皆伝を授かるほど、彼女の体には世阿弥が説いた「型」や「リズム」が深く刻まれていた。

この「実体験」があるからこそ、彼女の世阿弥論は、理屈ではなく「体感」に裏打ちされた説得力を持っていると思うのだ。

1963年に出版された著書『世阿弥』において、彼女は世阿弥を「孤高の天才」として描き出した。

戦略家としての世阿弥: 彼女は、世阿弥が説いた「秘すれば花」を、単なる精神論ではなく、生き残るための峻烈なリアリズム(現実主義)として捉えていた。

「無」の美学: 世阿弥が目指した「幽玄」を、何もない空間から立ち上がる美、あるいは「死者と生者が交差する瞬間の輝き」として描き、日本文化の本質である「無」の思想へと繋げた。

世阿弥は『風姿花伝』の中で、老いてもなお失われない芸の輝きを「老木の花」と呼びました。白洲正子はこの言葉をこよなく愛し、自身の晩年の生き方や美学にも重ね合わせました。「散ったあとの花、あるいは枯れ果てたあとの美」

彼女は、若さや華やかさ(時分の花)が失われた後に、人間の内側から滲み出る「真実の花」こそが尊いと考えました。これは、彼女の骨董(アンティーク)に対する審美眼とも深く共鳴している。

白洲正子の功績は、難解で遠い存在だった世阿弥の思想を、「現代人の生き方や美学」として翻訳したことにある。

「感じる」ことの復権: 「お能は難しいものではない、見て何かを感じればそれでいい」と説き、知識先行になりがちな芸術鑑賞を、直感的な体験へと引き戻した。

日本文化の再定義: 世阿弥の言葉を通じて、日本人が忘れかけていた「自然への畏怖」や「目に見えないものへの感性」を再発見させた。

世阿弥の「秘すれば花なり、秘せずば花なるべからず」という言葉は、彼の能楽論の奥義書である『風姿花伝』第七・別紙口伝に記された、「花」の美学と戦略論を象徴する有名な一節です。

この言葉は、単に「控えめな方が美しい」といった奥ゆかしさを表すだけでなく、能楽という芸能の真髄、さらには勝負に勝つための具体的な方法論として深く論じられている。

世阿弥における「花」とは、観客を魅了し、感動させる芸の面白さ、珍しさ、そして一瞬の輝きを指す。

花=珍しさ: 世阿弥は、観客が「これは珍しい」と感じることに「花」が宿ると説きました。観客の予想を裏切り、思いもよらない感動を与えることが「花」の本質であると。

「秘する」ことの戦略的効果: 最初から珍しいものだと告知したり、すべてを見せたりしてしまえば、観客はそれを期待するため、驚きや感動は薄れます。しかし、意図的に隠し、伏せておくことで、いざ披露した時のサプライズ効果が最大化され、それが「花」となる。

「秘すれば花」は、当時の芸能者間の立合(勝負)における明確な戦略・方法論として説かれている。

隠す対象: 秘すべきは、単に芸の技巧や秘伝だけでなく、「秘事を持っている」という事実そのもので。

油断させる効果: 敵方(他の役者や一座)に自分の本当の実力や奥の手を悟らせないことで、相手は油断します。相手を油断させることは、勝利を収めるための大きな効用であると世阿弥は説いた。

生涯咲き続ける花: 自分の家の芸の「秘事」を人に知らせないことこそが、「生涯の主になる花」を持つ秘訣であり、芸を衰退させないための重要な心得とした。

「秘すれば花」は、現代においても、表現、ビジネス、人間関係など様々な分野で示唆に富んでいる。

余白の美学: すべてを語り尽くさず、余白を残すことで、受け取る側の想像力が働き、より深く心に響きます。情報過多の時代において、あえて見せない・語りきらない「見せすぎない勇気」が、かえって魅力を高めることにつながると。

価値の創出: 秘匿性や希少性は、それ自体が価値を生みます。すべてを公開することが良しとされる現代でも、「いつ、何を、どれだけ見せるか」というコントロールが重要。

世阿弥の「秘すれば花」は、能楽における観客への感動の与え方、芸の価値の高め方、そして芸道での競争に勝ち抜くための戦略を説いた、奥深い言葉です。単なる奥ゆかしさではなく、「秘密にすることの効能」を追求し、芸を「花」として輝かせ続けるための積極的な方法論であると論じることができる。

「初心忘るべからず」は、世阿弥の能楽論『風姿花伝』に見られる言葉の中で、「秘すれば花」と並んで最も有名で、現代においても人生訓として広く知られています。しかし、世阿弥が説いた「初心」の意味は、一般的に解釈される意味よりも深く、多層的であります。

物事を始めた頃の未熟だった頃の謙虚な気持ちや、純粋な志を忘れてはいけない、という意味で使われます。慢心を戒める言葉として広く普及しています。

世阿弥の「初心」は、単なる謙虚さの推奨ではなく、芸を磨き続けるための具体的な心構えと段階を指します。彼は、芸の習得には段階があり、それぞれの段階での「初心」を忘れてはいけないと説きました。今でいうと大谷翔平が行なっていることだと言える。

是非の初心(若年の初心) 芸を志し始めた頃の未熟な芸。この時期の未熟な芸(「種」)を捨ててしまうと、将来咲かせるべき「花」の種を失うことになります。未熟さ(失敗)を経験として記憶し、その経験を糧とすることが大切である。

時々の初心(各年代の初心): 10代、20代、30代、40代、50代と年代ごとに身につけた芸のこと。例えば、若年期の力強い芸を中年期に忘れてはならず、その時々の「花」を忘れずに積み重ねていくことが重要である。

老後の初心(最後の初心): 老いて肉体が衰えても、心の中で目指し続けるべき境地や、老境に応じた芸のこと。常に芸の向上を志す意欲を忘れてはいけないという、生涯をかけた向上心を説いている。

つまり、世阿弥の「初心忘るべからず」は、「過去の芸、その時々の芸、将来の志、これら全ての段階における努力や経験を積み重ね、捨て去ってはならない」という意味であり、終わりなき求道を促す言葉なのである。

「初心忘るべからず」は、「秘すれば花」の土台となる精神論・修練論として機能している。

「花」の持続性: 「秘すれば花」は、観客を感動させる一瞬の珍しさ(花)を戦略的に演出する方法でした。しかし、その「花」を毎年、生涯にわたって咲かせ続けるためには、「年々去来の花(ねんねんきょらいのはな)」、すなわち芸の根幹となる積み重ねが必要である。

種を失わないこと: 「初心」を忘れることは、過去の努力や経験という「花」の種を失うことです。種がなければ、その場限りの「手折られた枝の花」のように、すぐに枯れてしまいます。「初心」を忘れず芸を積み重ねることで、毎年確実に咲く「花」の主となることができ、その奥深い実力(秘すれば花)の土台となる。

「秘すれば花」が外に見せる時の戦略(プレゼンテーション)であるのに対し、「初心忘るべからず」は、その戦略を支えるための内面的な修練と積み重ね(プロセス)を説いていると言えて。両者は、世阿弥の目指した能楽の「幽玄」の美と「無常」の理を体現するための、車の両輪のような関係にある。

常滑愛🩷MWL STORE Made With Love

ハイ クオリティー スタンダードが活きる途(みち)凡ゆるジャンル MWL その視点でしか見つめていない

茶商MWL お茶と急須へのこだわり

投稿日: 12月 06, 2025

昨日、27インチが入荷してウィメンズのなんと4サイズを揃える強気の展開をすることに、3サイズで展開していたら、現物見てたらあまりにかっこよろしくて人気者だからです。股上深くハイウェストでお腹とヒップ周りをフィットしたかっこよさ、太ももからすぐ太いワタリからニーのデザインの良さは現代的なジーンズスタイルの「LUNA」の他で真似できていない文化すら感じる特徴です。創業して僅か2年そこそこのブランドにこれほど世界の目が集まった理由。岡山産であるからです。世界のジーンズ好きがリスペクトなエリア産地として。