春隣(はるとなり) 「すぐそこまで春が来ている」という意味の、暖かい季節への期待が感じられる言葉です。

春隣(はるとなり) 「すぐそこまで春が来ている」という意味の、暖かい季節への期待が感じられる言葉です。

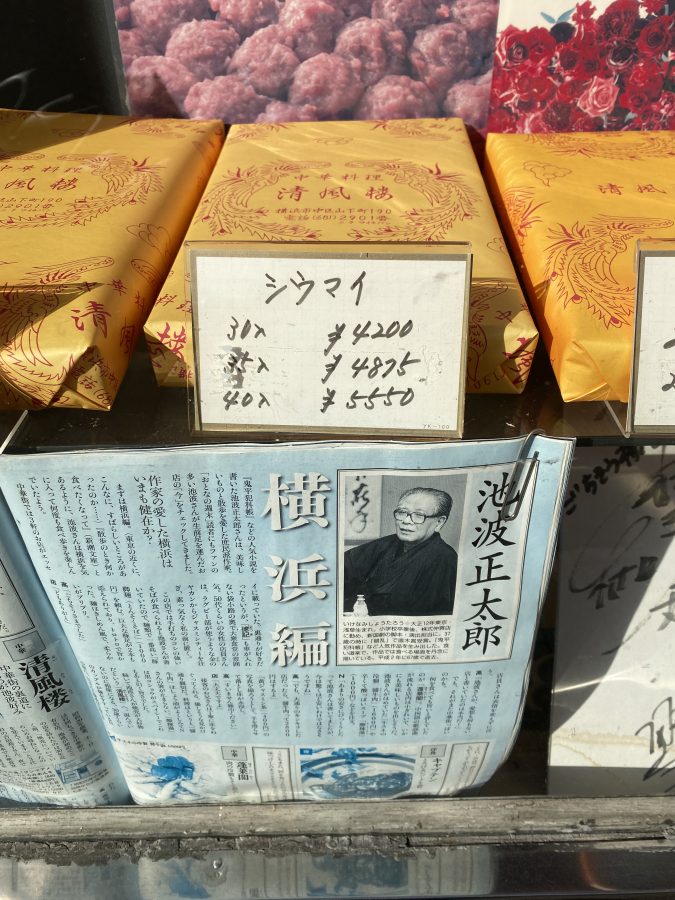

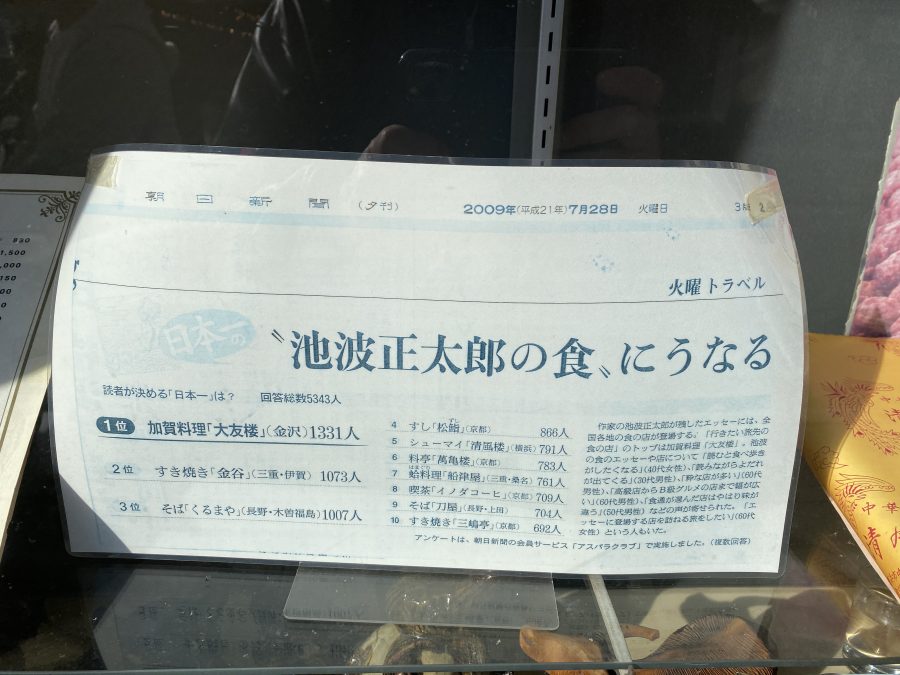

噂を聞きつけ、どうしても見たくて。みなとみらいからチャイナタウン散歩です。あったかかった、春を感じました、みなとみらいから。

投稿日: 1月 23, 2021

神奈川でモノ作りをされているウルクストさんが10周年を迎えられています。私どものオープン時よりご一緒させていただいています。10年、一区切りですね。そして旦那さまはFLANGE plywood として素敵な住宅用の注文家具やお店の什器などをここ神奈川でゼロから製作されています。素敵な私たちの地元のアルチザンなご夫婦です。10周年おめでとうございます。

Made With Love

こういう渦中であっても植物は育ってくれて、果実を実らせてくれます、ありがたいですよね。それはロンドンでも同じ、ロンドンのバラ・マーケットでもこの時期からセヴィルオレンジが出回り始めたようです。オレンジの食用だと思って買うと違っていて、種は多いし、とても酸っぱいしということに、、、マーマレード用のスペイン・セヴィル(セヴィリア)地方のオレンジなのですね、イギリスの人はとにかくマーマレード、中でもこのセヴィル産のオレンジを使った、皮も酸っぱいこの時期のマーマーレードを好まれるようです。そうですMWL STOREでも人気が続くダルメインのマーマレードはそれにあたります。人の気持ち(Made With Love)の入った作りのとても美味しいマーマレード、僕の好きなダルメイン x フォートナムズの名前を冠した別注品ももうしばらくするとフォートナムズの店頭に出てまいります。ロンドンのね、日本にはどういうわけかお店はあるのに入って来ないように思うのですが、どうなのでしょうか。 Waitroseのレシピ ここまでぬらないでしょうって感じではあります><。。。

Made With Love

Thank you for visiting our website.

Currently our online shop does not accept the order from overseas customers, we only take the order in Japan.

Please accept our apologies for any inconvenience.

However we are preparing to be able to sell overseas our products around spring to summer this year. When it is ready we will post on the SNS.

please follow our SNS / Instagram and kindly keep checking it.

Thank you

MWL STORE

City of Yokohama , Japan

五条坂の雛祭り3段飾り、今でも五条坂で焼き上げて、一枚一枚を手で絵描きされています。玄関とかの上り口にこれがあってもいいものですね。ご予約にてお受けしております。スタッフにご相談下さい。