6月 30, 2025

6月 26, 2025

サマーニット

6月 20, 2025

6月 18, 2025

日曜日よりの使者

6月 18, 2025

Liberty Print

(完売しました6/19)

6月 18, 2025

タナローンの生地

この暑さを可愛くしのげるフレアーな裾周りのブラウス伝説的とも言えるロンドンのデパート「リバティ」のオリジナルプリント生地を使っています。

タナローン (Tana Lawn) TM(Trade Mark つまりリバティだけのオリジナルをさすTM)とは、リバティプリント中でも特に人気のある象徴的な生地を言います。 その名は、創業者のアーサー・リバティがエジプトの「タナ湖周辺」で見つけた高品質な綿花に由来しています。タナローン生地とは、とても細い綿糸を使用し、特殊な工程で織り上げられ、その触り心地はシルクに匹敵するほど滑らかで柔らかで、横糸に100番手、縦糸には70番手の糸を使用しています。リバティの高品質と高人気の証のような生地を代表する作品です。

タナローンは手入れが簡単であるコトで評価されていて、なんと家庭用洗濯機で洗うことができ、干すときにはシワを伸ばして陰干しをすることによって、色褪せを防ぎ、長く愛着することができ、色落ちや縮みが少ないため、「普段着にも適していて」また、そのしなやかさと軽さから、服の初心者の若い女性から卓越したプロまで幅広い層を虜にしています。

似て非なるモノのオリジナルだけを求める MWL

価格:18,700円 フリーサイズ 高品質日本製 (完売しました6/19)

6月 16, 2025

月曜日と火曜日は定休日です。

月曜日と火曜日は定休日でございます。水曜日からお願い致します。

6月 15, 2025

接触冷感コットンニツト

昨日入荷の新作、サマーニット、動きが綺麗に見えます。ドルマンスリーブの余裕が涼しさへ。

6月 10, 2025

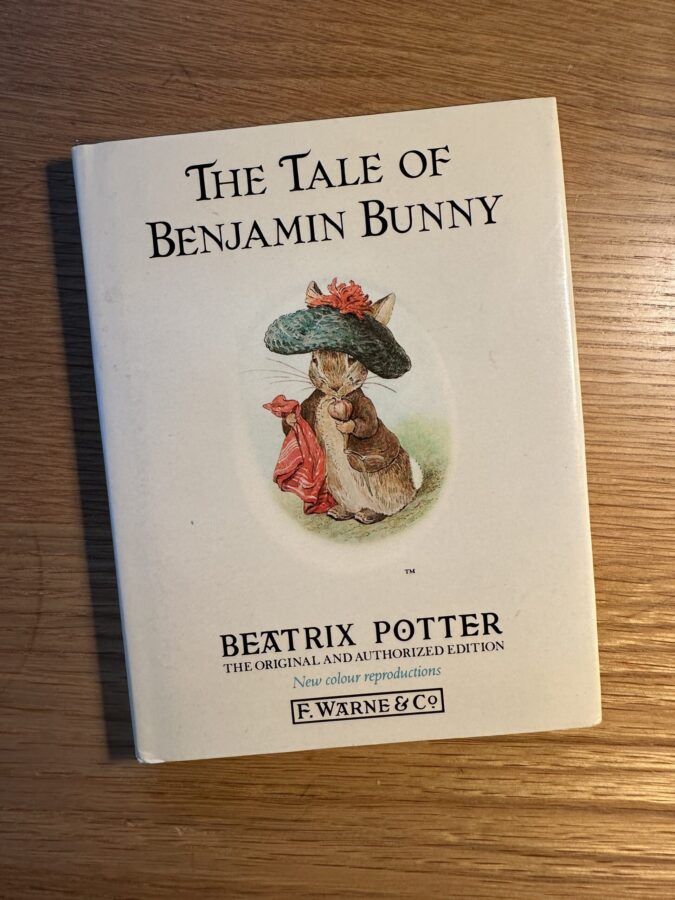

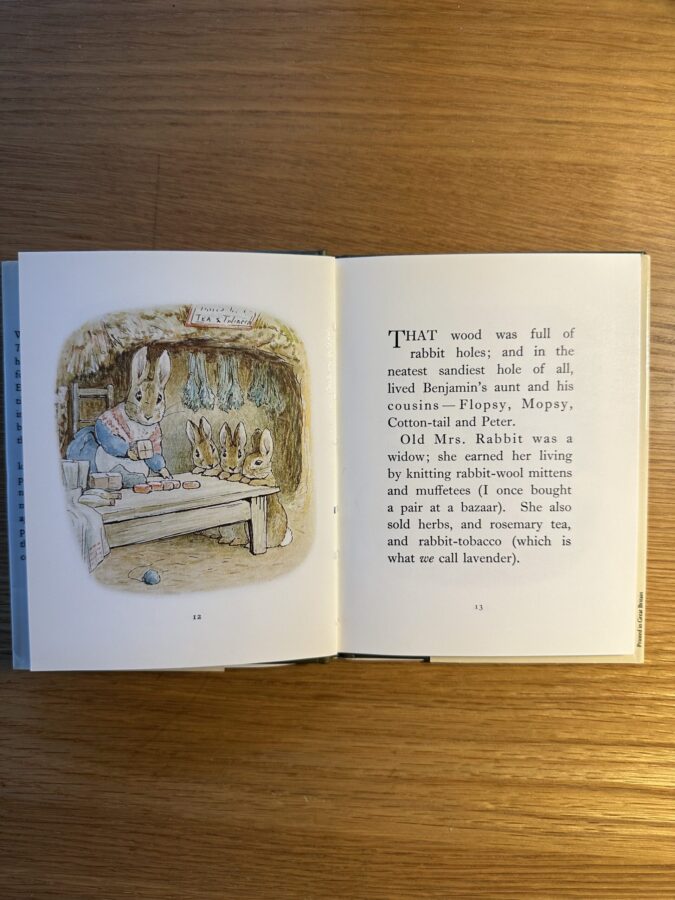

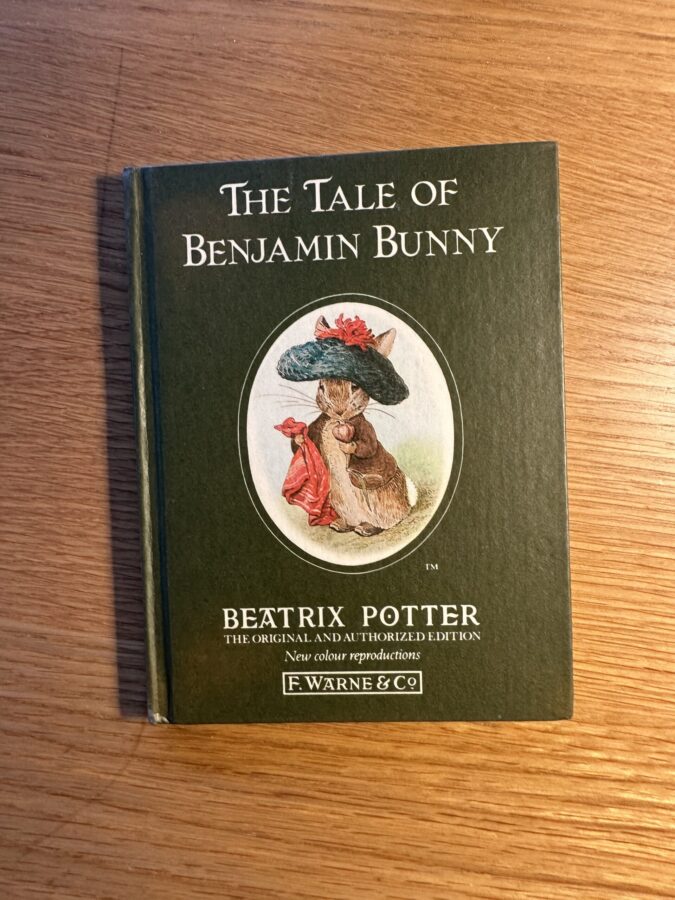

ベアトリックス・ポッター

ロンドンで買ったものです、かなり以前に。僕はピーターとプーのイギリスを始祖とする物語が大好きでしてね。プーの100エーカーの森なんて2回行きました。

6月 10, 2025

履いてたジーンズが短くて…

小坂 忠一番の名曲