日本経済の再浮上:悲観バイアスを超えた「シン・日本の経営」の分析

MWL STORE 編集:この分析はビジネスマンや経営者はもとより、あえて商売している個人事業主や、芸術家、などに読んで知っておいていただきたい、「最・シン」の理論であると今日現在の私は思っています。特に一人でモノ造りをしている人タチは個の世界に埋没しがちで、またそれでいいと思っている人も多い、それをよりシンにするに、「きっかけ」をくれうる文献であると思う、もちろんもっともっと膨大なものなのですが、それはここから一緒に勉強してまいりましょう。まずは「きっかけ」はこのあたりから。もっと学ぶことでいろんなものが変わっていく。

序論:通説への挑戦と新たな視点

著者ウリケ・シェーデの視座

日本の経営と経済の現状を分析する上で、長らく支配的であった「失われた30年」という悲観的な見方に一石を投じるのが、ドイツ人経営学者ウリケ・シェーデ教授である。カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル政策・戦略大学院の教授であり、日本企業の企業戦略を専門とするシェーデ氏は、その経歴を通じて日本と深い関わりを持ってきた。ドイツのボン大学で日本語を学んだ後、一橋大学大学院の博士課程を経て、フィリップ大学マールブルクで日本学と経済学の博士号を取得している 。日本銀行金融研究所の客員研究員や三菱総合研究所のアドバイザーを務めるなど、9年以上にわたる日本での研究生活は、彼女に日本経済を内側から深く理解する機会を与えた 。

この長期間にわたる日本での経験と、外部の学者としての客観的な視点が、彼女の議論の土台を形成している。日本の多くの人々が内側から抱きがちな「悲観バイアス」から自由な立場から、日本の経済動向を分析できる点が彼女の強みである 。日本のメディアや社会に蔓延する「停滞する日本」という見方に対し、彼女は「変貌を遂げて再浮上する日本」に目を向けるべきだと主張する 。この主張は、日本の社会内部で定着してしまった自己批判的な物語に対し、新たな評価軸を提示するものであり、その重要性は非常に高い。

「失われた30年」という通説への反論

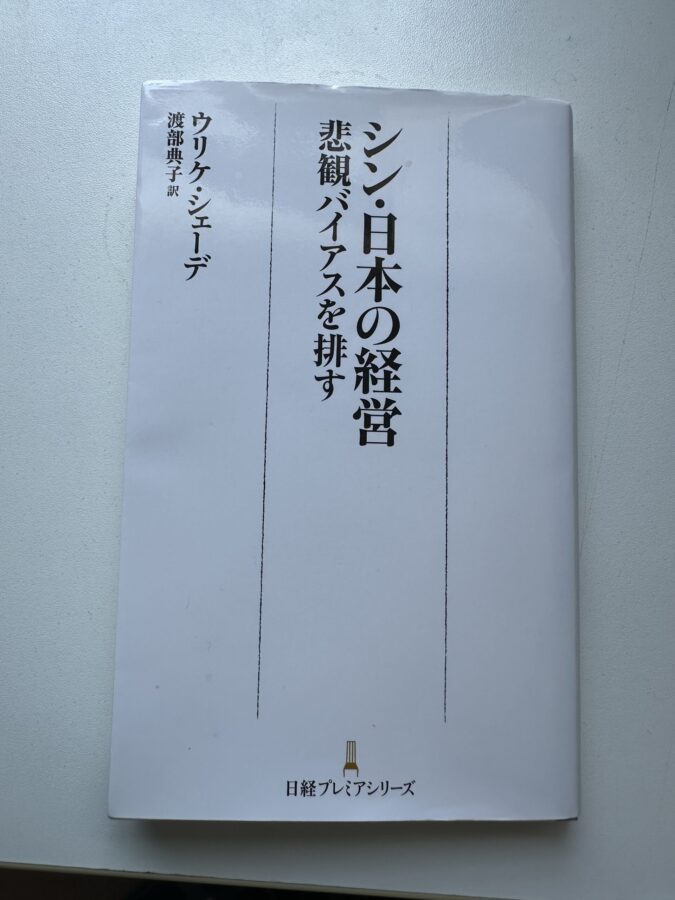

シェーデ教授の最新刊『シン・日本の経営—悲観バイアスを排す』の核心は、「失われた30年」という通説を根本から覆すことにある 。彼女は、1990年代初頭からの日本経済の停滞は、単なる衰退や無能さの証ではなく、産業構造や企業経営、戦略が大きく変化する「システム転換期」であったと論じる 。この見方は、日本の経済状況を「失敗」として捉えるのではなく、「緩やかな変革」のプロセスとして再解釈するものである 。この再評価は、単なる歴史の書き換えではなく、現在の日本企業が持つ潜在的な強みと、それを活かすための新たな戦略を考える上で不可欠な視点を提供する。

日本の「変革」を読み解く二つの核心概念

タイトな文化と緩やかな進化:停滞は選択だったのか

シェーデ教授は、日本経済の変革の遅さを「タイトな文化」という独自の概念で説明する 。この「タイトな文化」とは、行動の規範が厳格に定められ、人々の合意形成を重視し、逸脱を強く制裁する社会を指す 。これに対し、米国のような「ルーズな文化」は、個人の自由を尊重し、急激な変化や競争を是とする 5。

シェーデ教授は、日本が変化の速度をあえて遅くしたのは、社会的な安定と秩序を保つための意識的な選択であったと指摘する 。彼女によれば、この「スローな変革」の代償として、日本は極度の貧富の格差、政治的分断、高い失業率、暴動や略奪といった、米国社会が直面したような混乱を回避することができた 。これは、変化の速度を「優劣」ではなく、それぞれの文化に根ざした「差異」として捉えるべきだという彼女の主張に繋がる 。日本の企業は、この文化的背景に沿って、痛みを伴う変革を時間をかけて進めてきた 。この長期的なアプローチこそが、日本の強みであり、持続的な進化の基盤となっている。

舞の海戦略:「技のデパート」が築く新しい競争優位性

日本の企業が再浮上を遂げている具体的な戦略として、シェーデ教授は「舞の海戦略」という概念を提唱する 。これは、かつての「最終製品」に強みを発揮していたビジネスモデルから、素材や部品といった中間財、すなわち「見えざる技術」に特化するモデルへの転換を指す 。米国人向けの著書では「集合ニッチ戦略(Collective Niche Strategy)」と称されており、複数の隣接する技術分野で高いシェアを占めることで、グローバルなサプライチェーンの中で不可欠な存在となる戦略である 。

この戦略は、複数の技術的バブルにおいて支配的な地位を確立することと、複数の日本企業がある分野で高いシェアを握るという二つの特徴を持つ 。その典型例として、日東電工が先端材料の隣接市場で多くのニッチ商品を開発していることや、ファナックがロボットや工場自動化の分野で高いシェアを誇ることが挙げられる 。また、日本製鉄もカーボンニュートラルへの挑戦など、技術の最先端で競争する姿勢を示している 。グローバルなサプライチェーン、特にiPhoneの製造プロセスにおける日本の素材・部品の重要性は、この戦略の有効性を象徴する事例である 。この「舞の海戦略」は、短期的な成果を求めない日本の「タイトな文化」から生まれた、深層技術を長期的に育成するアプローチの結晶である。

*ここで言う「舞の海戦略」とは「技のデパート」という言葉に解釈すると分かりやすい by MWL

新時代の日本企業に共通する「7つのP」これこそが彼女の言いたい真髄

シェーデ教授は、再浮上を遂げている日本の先進企業を分析し、共通して取り組んでいる7つの要素を「7つのP」として体系化している 。これらの要素は、単独ではなく相互に関連し、組織全体で統一されて初めて機能する 。

1.Profit(利益): 売上重視から利益重視への転換 。

2.Plan(戦略): 明確な経営戦略の策定 。

3.Paranoia(危機意識): 全社員が共有する健全な危機意識 。

4.Parsimony(効率性): 無駄を排除し、効率性と生産性を追求 。

5.PR(情報の透明性): 経営や業務に関する情報の透明性を高める 。

6.People(リーダーシップ): 経営者がビジョンを示し、人材育成を重視 。

7.Pride(幸福感): 従業員が生き生きと働き、幸福を感じる文化の醸成 。

これらの要素は、昭和時代の不透明でプロセス重視の人事制度からの脱却を意味する 。例えば、昇進基準が不明瞭で社内政治が横行していた時代に対し、新しい人事制度は透明性を確保し、従業員が仕事そのものに集中できる環境を整えることを目指している 。経営陣と人事部門が一体となり、企業戦略と人事制度を連動させることで、抜本的な変革が可能になるという考えが背景にある 。

ケーススタディ:日立製作所のV字回復に見る経営変革の実践

2009年、日立製作所は7873億円という巨額の赤字を計上し、経営危機に直面した 。この危機的状況が、同社の抜本的な経営改革の契機となった 。日立は、従来の「モノ売り」を中心とした事業モデルから、IoT、AI、ビッグデータを活用した「社会イノベーション事業」へと大きく舵を切った 。この変革の中心には、デジタル技術を駆使して顧客や社会の課題を解決するプラットフォーム「Lumada」が据えられた 。これは、単に製品を提供するのではなく、サービスとしての価値を創造するという、根本的なビジネスモデルの転換であった 。

財務・組織改革と「7つのP」の実践

日立の変革は、まさに「7つのP」の考え方を体現している。まず、財務面では売上高ではなく、利益率やROIC(投下資本利益率)を重視する経営へと転換した 。2009年以降、戦略的な事業ポートフォリオの見直しや、定常ITコストの削減を含むIT構造改革を断行し、収益性とキャッシュフローを大きく改善させた 。その結果、営業利益率は大きく向上し、2018年度にはリーマンショック前の2倍の水準に達している 。 直近においてはご承知の通りである。日産ができなかったことを早く気づき、早く着手し、成し遂げている。by MWL

議論と展望:理論の限界と新たな可能性

シェーデ教授の日本経済論は、従来の悲観論を覆す画期的なものである一方で、いくつかの批判的意見も存在する 。例えば、彼女の分析が「明るく考えすぎ」であるという見方や、その事例が製造業、特にB2Bや素材産業に偏っているという指摘がある 。確かに、彼女が言及する成功事例(日立、AGC、日東電工、ファナックなど)は、いずれも「舞の海戦略」を体現する製造業の企業である 。この点は、彼女の理論が非製造業やサービス業にも普遍的に適用できるのか、という問いを投げかける 。

しかし、このような批判的な意見自体が、シェーデ教授が指摘する「悲観バイアス」の根深さを示しているとも捉えられる。長年にわたる経済停滞の物語に慣れ親しんだ人々にとって、現状を肯定的に捉える見方は違和感を伴うものなのかもしれない。

非製造業・サービス業への適用可能性

シェーデ教授の議論は、主に製造業の変革に焦点を当てているが、その中核にある考え方は非製造業やサービス業にも応用可能である 。例えば、「舞の海戦略」は、複数の隣接する技術的ニッチを支配するのではなく、「複数の高付加価値サービス・ソリューションのポートフォリオ」を構築する戦略として再解釈できる。

また、「7つのP」は普遍的な経営原則である。サービスの品質、顧客満足、情報の透明性、そして従業員の幸福感は、いかなる業界においても競争優位性の源泉となりうる 。サービス業が抱える生産性の課題は、デジタル化や生成AIの活用、そして日立が実践したような組織変革を通じて、解決できる可能性がある 。製造業が経験したような「壊滅的な危機」がまだ訪れていないサービス業では、自発的な変革のインセンティブが低いかもしれないが、デジタル技術の進展が、今後の変革を促す触媒となることが期待される。つまり議論を持って着手するは今であると言える。

結論:日本企業が目指すべき「シン・日本流」

ウリケ・シェーデ教授の分析は、日本が「失われた30年」を経験したという通説は、事実の一面しか捉えていないことを示唆している 。日本の経済は停滞していたのではなく、その文化的特性である「タイトな文化」を活かし、社会的な混乱を回避しながら、ゆっくりと、しかし確実に変革を進めてきたのである 。

日本企業が今後目指すべき道は、米国のような「ルーズな」モデルを安易に模倣することではなく、自らの強みを再認識し、それを磨き上げることである 。具体的には、以下の点が挙げられる。

1.悲観バイアスを乗り越える:内在する悲観的な見方を払拭し、自社の潜在的な強みと成功事例を客観的に評価する姿勢を持つこと。

2.「7つのP」の統合:利益志向、明確な戦略、効率性、そして何より経営陣と人事部門が一体となった人材戦略を徹底的に実行すること。

3.「舞の海戦略」の深化: 最終製品だけでなく、高付加価値な素材、部品、そしてサービスといった「見えざる技術」に投資し、グローバルサプライチェーンにおける不可欠な地位を確立すること。

これらの取り組みを通じて、日本企業は独自の方法でグローバルな競争力を再構築し、持続可能な成長を実現できる 。シェーデ教授の理論は、日本のビジネスリーダーに対し、自国の経済と企業の真の姿を再評価し、未来に向けた独自の道筋を描くための、極めて重要な羅針盤を提供している。

引用文献

原作文献を是非ご購入の上1年ぐらいそばにおいて読み返していただきたい。自分にDLさせる。