こういう服を買おう。

こういう服を買おう。

秋の新作のカーディガンの入荷

ラッフルカーディガン

|

高品質なメリノウールの中でもファインメリノ(20-21マイクロン)と低ピリングのアクリルを混紡させている糸です。ファインメリノは、優れた保温性、吸湿性はもちろん、繊維がとても細かいので肌触りがソフトです。それに防縮加工をして、シルクのような光沢としなやかで滑らかな風合いになり毛玉になりにくく、また、アクリルのふんわりと柔らかさも加味されて軽くて肌ざわりのいい素材になっています。 |

ラッフルとは「波立つ」という意味があります。布の片側を引き寄せて作られる、ひだの部分のことで、ラッフルとフリルとはほぼ同じ意味を持つ、ひだの幅の広さと狭さで定義命名することが多いようです。ブラウスの袖や裾などに使われることが多い。

エレガントな雰囲気から、女性らしさの象徴とされています。

控え目にあしらったラッフルが何もないものよりも、より女性らしく見えます。意味のある混紡はピリングへの対応と独特の繊細な薄ニットの表情が出ています。

スカートのリヨセル混紡もコットンだけでは出てこない、オチ感やそのドレープがトップスのカーディガンの表情と相まって、エレガントに見えてきます。

是非店頭で素材や、着用してこそ初めてわかる表情をご確認ください。

長く婦人服を見ている知見からアドバイスいたします。

色はこのオフホワイトと上品な佇まいのベージュがあります。

サイズ:フリー 価格:17,600 円

ダブリンの街角で、懐かしいな。いい映画。何回か見ました、音楽よくってね。

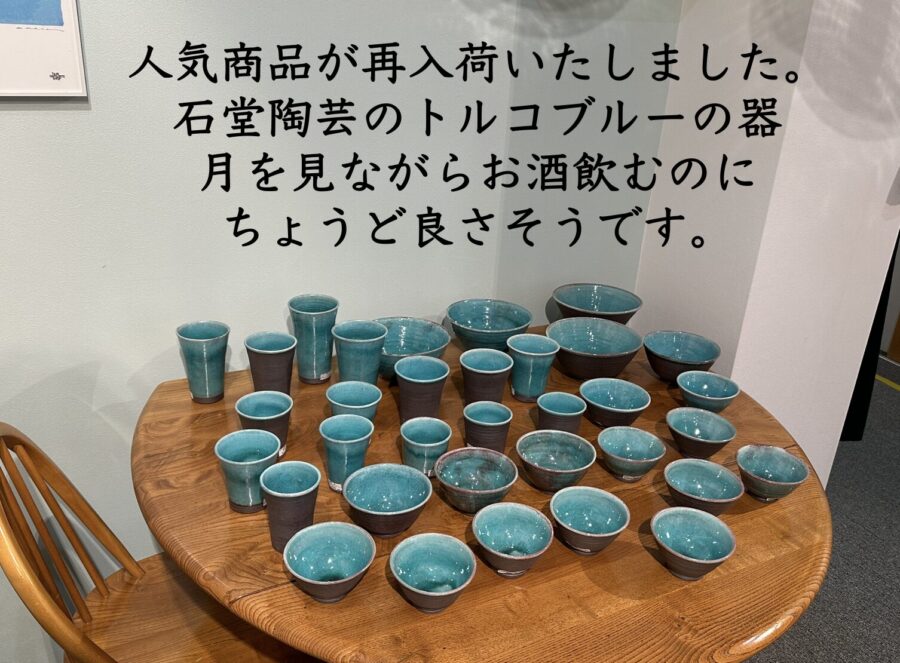

本日入荷しました。

とても美しい、かつ、薪窯の独特な個性的な焼き上がりに人気が、、、

さらにトルコなブルーが人気で、ほぼなくなっていたのが、、、

焼酎のソーダ飲むのにちょうどいい、洒落た感じに飲めて美味しく感じるとか。

おっしゃっていただいています。月を見ながらですかね、秋が更けていきます。

テーブルセッティングを美しく彩ります。

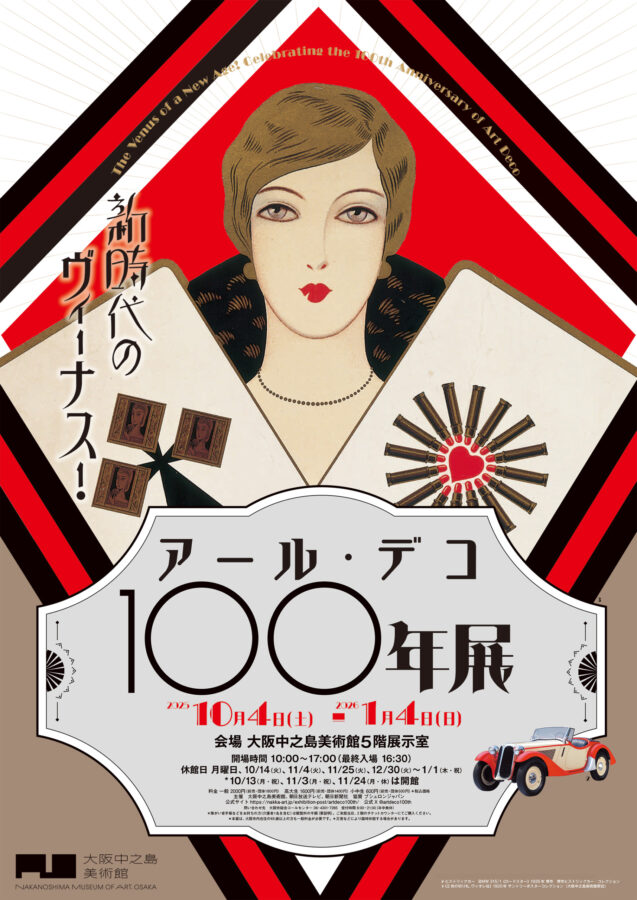

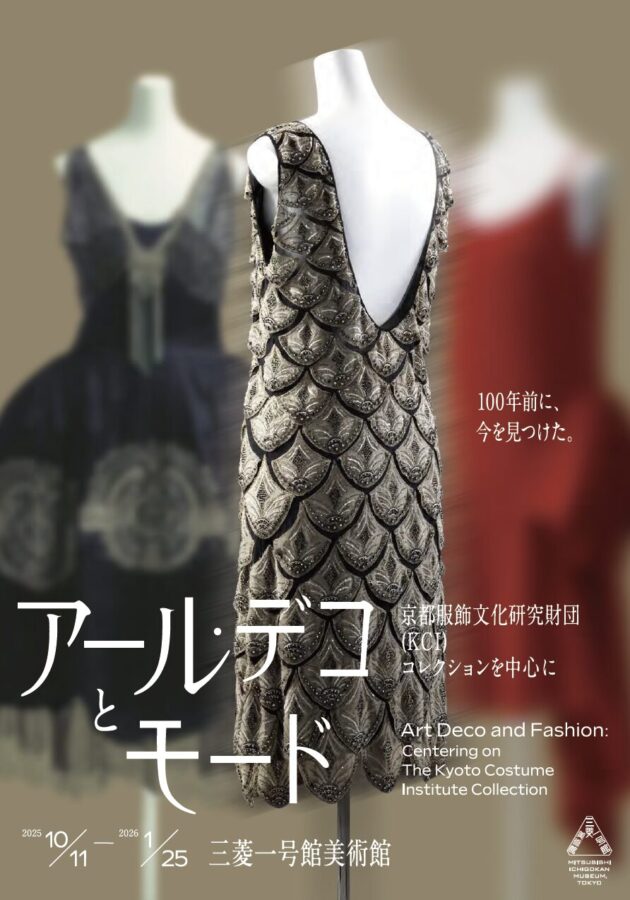

アール・デコの基本的な理解を深く追いかけているMWL Business Story でありますが。

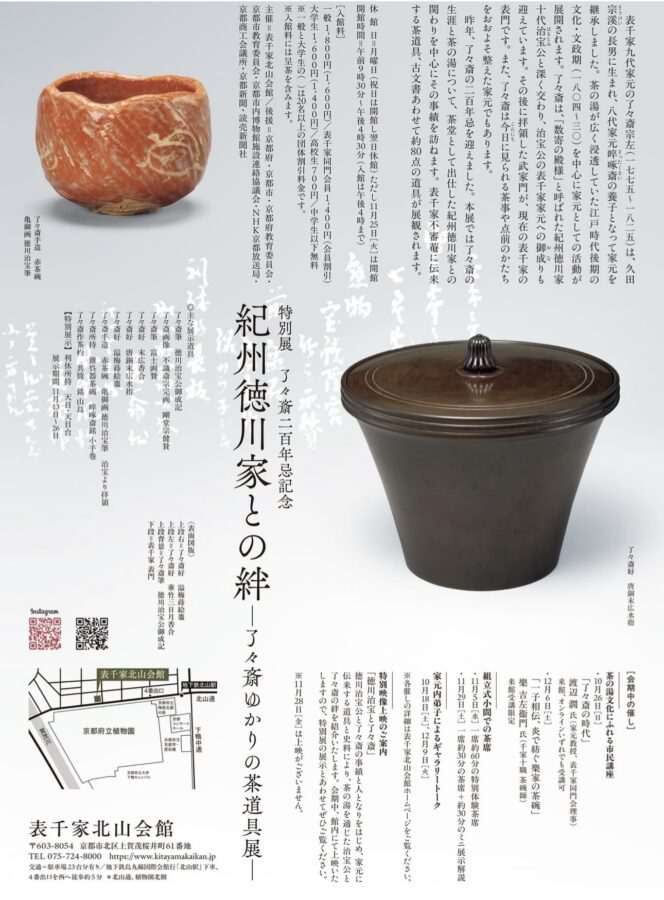

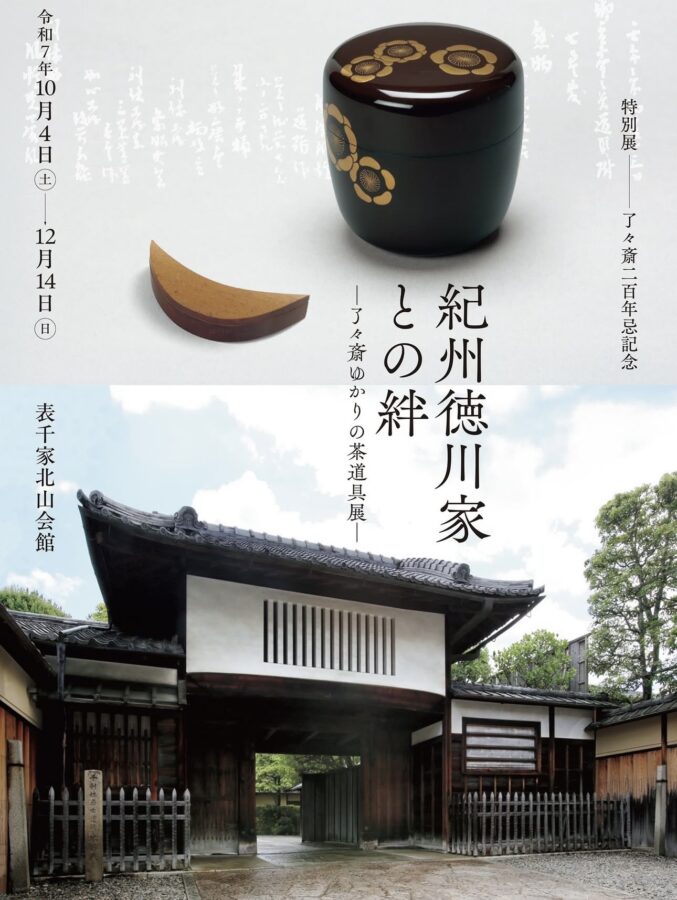

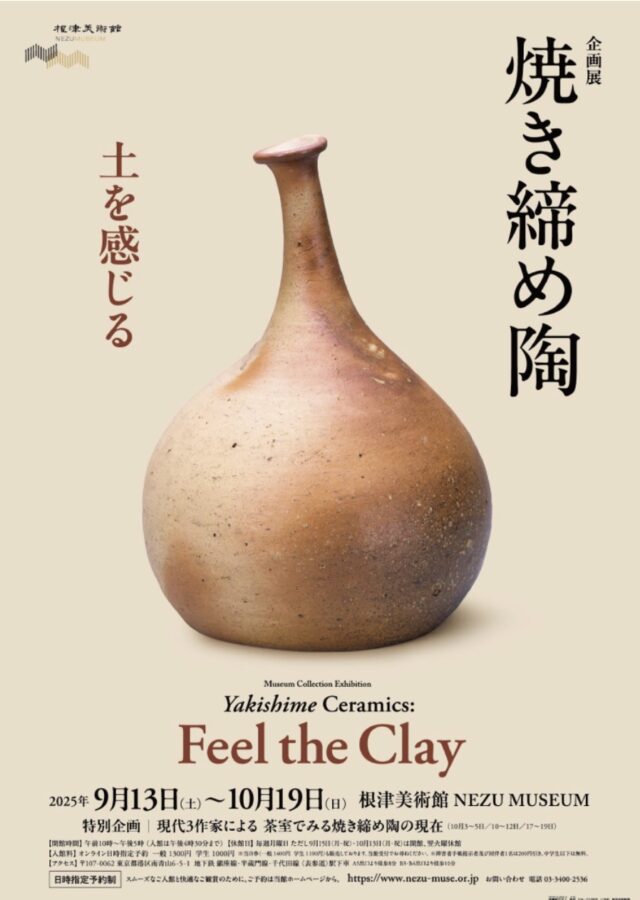

現在日本を代表するようなセンスの良い美術館2館から、時を同じくしてアール・デコが、この秋に開催されます。

東京駅と大阪の中之島です、大阪もまもなく静かになると思います。京都の展示会とともに、万博終われば行きます。

注目すべきはファッションに視点を置いているところです。特に三菱に期待を置いています。ファッションに身を置いてウィメンズデザインをしている人は必見です。

ま、これだけじゃなくて、総合的にアール・デコを知ることによって、これらが腹落ちしてくるでしょう。知っている人にアドバイスをもらうことです。

アール・デコの時代の服を理解するには、やはりポワロは絶好です。美しい映像で、美しい人が、アール・デコの代表的な服を着こなしています。是非追いかけてみてください。動いて見えるから参考になりますよデザインのね。

とても美しいブルーです。それがなんと薪(まき・木のこと)の窯で具現、だから表情が一つ一つ違っていて、二つと同じものはなくて、ブルーの美しさが際立っています。ブルーにグレーってセンスが最高

ご結婚へのプレゼントとか、退職へのプレゼントとか2個セットであげると喜ばれます。

たった4個になってしまいました、けれど、けれど、今週30個ほど追加で入ってきます!!

なんとなー

お酒、焼酎、飲むのに酒が美味くなっていいと、男性の方からも多くご注文ありです。

茶碗もいいのです、ご飯が美味しくなるって。ブルーブルーブルー

これぞ六古窯の心よ。常滑〜〜〜〜 常滑愛

石堂陶芸 石堂聖幸(いしどうまさゆき)

1981年2月生まれ 1998年 通商産業大臣指定伝統的工芸技術表彰 2007年 薪窯(我流窯)を築窯

薪窯特有の窯の中の温度差や釉薬のかかり具合で同じターコイズブルーであっても上がってくる表情、表面にはかなりの個体差が出てきます。 それこそが機械的でない、陶芸の原点 美しいブルーは人を惹きつけます。西アジアでは古来より高貴な色として尊重されています。 ブルーとグレーの表情が芸術的に美しく上がっていますね。 一個一個が表現違います。ご理解ください。

どうも、金沢に行くようになってそのたんびに行く場所が金沢美術工芸大学であった。今回はその関係を紐解いてみよう。MWL Business Story 柳宗理を再考す編のまとめ

横浜市にもこういう思想を求めたい、大箱ばかりでなくて、知的水準の高いもの

まず初めに:日本の代表的工業デザイナーである柳宗理と金沢美術工芸大学は、深い繋がりがあります。

柳宗理は、金沢美術工芸大学で約50年間にわたり教鞭を執りました。この長い期間にわたる関わりが縁となり、2012年3月には柳工業デザイン研究会から、彼の作品や模型、設計図などのデザイン関係資料約7,000点が金沢美術工芸大学に寄託されました。この寄託を機に、2014年3月には大学の附置施設として「柳宗理記念デザイン研究所」が設立されました。

柳宗理記念デザイン研究所は、柳宗理のデザイン活動や思想を後世に伝えるための拠点となっています。ここでは、以下の活動が行われています。

展示: 柳宗理のデザインした製品や資料が常設展示されており、来館者は実際に見て触れることができます。

教育・研究: 寄託された資料を活用し、学生へのデザイン教育や研究活動が行われています。

啓蒙・普及: 企画展や公開講座を通じて、柳宗理のデザインの美しさや思想を一般の人々に伝える活動をしています。

この研究所は、「手で考える」という金沢美術工芸大学のデザイン教育理念にも大きな影響を与えています。また、金沢市は「柳宗理デザインミュージアム(仮称)」の整備も進めており、さらに柳宗理のデザインを広く発信していく計画であるようですよ。

戦後日本の産業デザイン史において、柳宗理(1915-2011)と金沢美術工芸大学の関係は極めて重要な意義を持つ。両者の約50年にわたる協働は、日本のデザイン教育の礎を築き、多くの優秀なデザイナーを輩出することで、戦後復興から高度経済成長期における日本の産業発展に大きく寄与した。

1955年(昭和30年)は日本デザイン史における画期的な年であった。この年、金沢美術工芸大学が美術工芸専門学校から短期大学を経て四年制大学へと発展し、同時に産業美術学科が新設された。

戦後日本が国を挙げて産業化へと舵を切る中、金沢市は繊維産業と陶磁器産業という輸出の花形産業を擁していた。地域産業の発展に貢献するデザイナー育成という産業界の要請に応える形で、現在のデザインにあたる「産業美術」を掲げた学科再編が行われたのである NPO法人建築思考プラットホーム。

産業美術学科の新設にあたって講師として招聘されたのが、当時デザイナーとして第一線で活躍していた柳宗理と大智浩(1908-1974)であった。1956年に嘱託教授として就任した柳宗理は、この時から2005年の退職まで約50年という長期にわたって同大学で教鞭を執った 金沢美術工芸大学。

柳宗理の教育の核心にあったのは「手で考える」という独自のデザイン手法であった。これは単なる理論的な考察ではなく、実際に手を動かして模型を作りながらデザインを練り上げていく実践的なアプローチである。「デザインの構想は、デザインする行為によって触発される」という柳の言葉が示すように、思考と制作を一体化させた教育理念であった Casa Brutus。

この「手で考える」理念は現在でも金沢美術工芸大学デザイン科の教育方針として受け継がれており、柳宗理の教育思想が現代まで脈々と継承されていることを示している。

父である柳宗悦の民芸運動から受け継いだ「用の美(ようのび)」の思想も、柳宗理の教育に深く根ざしていた。これは「実用性の中に美しさがある」という理念であり、機能性と美しさを両立させたデザインの追求を意味した。この思想は学生たちに、単なる装飾的なデザインではなく、生活に根ざした真の美を創造することの重要性を教えた。

柳宗理の指導の下から多くの優秀な卒業生が巣立ち、日本の高度経済成長以降のデザイン界を支えていった。この先見性と社会に貢献する姿勢は職員や学生を鼓舞し、金沢美術工芸大学の声価をより一層高める結果となった 金沢美術工芸大学。

柳宗理の直接の指導を受けた代表的な人物の一人が、後に金沢美術工芸大学名誉教授となった酒井和平氏である。酒井氏は開設より12年間同大学の専任教員として教鞭をとり、現在のインダストリアルデザイン教育の礎を築いた。彼による講演「金沢美術工芸大学・工業デザインの誕生と柳宗理先生」は、柳宗理の教育理念の継承を物語る重要な証言となっている YouTube。

2014年3月、金沢市尾張町に「柳宗理記念デザイン研究所」が開設された。これは、2012年3月に一般財団法人柳工業デザイン研究会から約7,000点のデザイン関係資料が同大学に寄託されたことを契機として設立された大学附置施設である 柳宗理記念デザイン研究所。

この研究所は単なる展示施設ではなく、教育・研究・収蔵・普及・発信・交流機能を一体的に備えた総合的な施設として機能している。特に注目すべきは、展示作品にキャプションや説明文を一切用意せず、来館者が「無心にモノと向き合って自らの眼で素直に美を感じ取る」ことを重視している点である。

2022年には「金沢美大柳宗理デザインミュージアム(仮称)基本構想」が策定され、さらなる発展が計画されている。この構想では、柳宗理のデザイン資料の展示機能だけでなく、教育・研究・収蔵・普及・発信・交流機能を一体的に備えた新たな施設の整備が予定されている 金沢市。

現在も柳宗理記念デザイン研究所では、オンライン講演会や特別展示を通じて柳宗理のデザイン思想と教育理念の普及に努めている。これらの活動を通じて、新たな世代のデザイナーや研究者に柳宗理の理念が継承され続けている。

柳宗理と金沢美術工芸大学の取り組みは、グローバル化が進む現代において、地域の文化的アイデンティティを維持しながら国際的に通用するデザイナーを育成するモデルケースとして重要な意義を持つ。金沢の伝統工芸と近代デザインの融合という視点は、現代の「クラフト創造都市」金沢の基盤となっている。

デジタル技術が発達した現代においても、柳宗理の「手で考える」理念は失われることない価値を持ち続けている。実際に手を動かし、素材と直接対話しながらデザインを生み出すプロセスは、AI時代におけるヒューマンセンタードデザインの重要な基盤となっている。

柳宗理と金沢美術工芸大学の約50年にわたる協働は、戦後日本のデザイン教育史において特筆すべき成果を残した。「手で考える」デザイン手法と「用の美」の理念に基づく教育は、多くの優秀なデザイナーを輩出し、日本の産業発展に大きく寄与した。

現在の柳宗理記念デザイン研究所の活動や新たなミュージアム構想は、この貴重な教育遺産を現代に継承し、さらなる発展を図る重要な取り組みである。グローバル化とデジタル化が進む現代においても、柳宗理の教育理念は色あせることなく、新たな世代のデザイナー育成に重要な示唆を与え続けている。

この歴史的な取り組みは、単なる過去の遺産ではなく、未来のデザイン教育のあり方を考える上で極めて重要な参照点として位置づけられるべきであろう。

参考文献・本文中のリンクより

翔平怒り💢のニ撃、立った時から顔つきが違って。なんか体全体から炎が🔥上がってた。前日、由伸の負けが決まった時の翔平の悲壮な顔、多分昨日は怒りで寝付けなかったろう。その誰にということでもない怒り💢が、炸裂した、チームリーダーとして、俺が撃っちゃるワ💢❗️、みんな続けと。