いいバッグ揃えてまっす❣️新学期、秋、バッグを新しく!

いいバッグ揃えてまっす❣️新学期、秋、バッグを新しく!

いろんな側面からアール・デコを捉える MWL Business Story 「杉浦非水」編

杉浦非水(1876-1965)は、近代日本におけるグラフィックデザインの先駆者として、明治から昭和にかけて活躍した。彼の芸術的な軌跡は、アール・ヌーヴォーからアール・デコへという20世紀初頭の装飾美術の変遷を体現している。本考察では、特に1922年のヨーロッパ遊学を転機とした非水の様式変化と、日本におけるアール・デコ受容の独自性について分析した。

非水の作品は単なる西洋様式の模倣にとどまらず、日本の美意識と融合した独自の「非水様式」を確立し、現代グラフィックデザインの礎を築いた。三越のポスター、地下鉄開通の広告、『非水百花譜』などの代表作を通じて、その革新性と時代への影響力を考察したい。

東京美術学校在学中、洋画家・黒田清輝がパリ万国博覧会から持ち帰ったアール・ヌーヴォーの資料との出会いが、非水の人生を決定づけた。当時の日本には洋風図案を手がける人がほとんどいない中で、非水は新しい装飾美術の可能性を見出した。「図案は自然の教導から出発して個性の匂ひに立脚しなければならぬ」

1908年に三越呉服店の嘱託となった非水は、日本の商業デザインに革命をもたらした。優雅な女性像、流麗な植物モチーフ、そして調和のとれた色彩構成により、従来の商業広告とは一線を画す芸術的なポスターを制作。「三越の非水か、非水の三越か」と評されるほどの名声を築いた。

1922年、絵画・図案研究を目的としたヨーロッパ留学は、非水の芸術観を根本的に変化させた。フランス、ドイツ、イタリアで最新のアール・デコ様式に触れ、機械時代に適応した新しい装飾美術の方向性を体得した「欧州遊学の目的の一つはポスターの収集であり、関東大震災で急遽帰国後はアール・デコ調のポスターへと一気に移行している」

帰国後の非水は、アール・デコの幾何学的形態と機械美学を積極的に取り入れながらも、日本の美意識と融合させた独自の表現を確立した。直線的な構成と大胆な色彩対比により、モダン都市東京の躍動感を視覚化することに成功した。

1925年、非水はポスター・創作図案研究団体「七人社」を結成し、翌年には月刊ポスター研究雑誌『アフィッシュ』を創刊した。これらの活動を通じて、アール・デコの理論的基盤を日本に紹介し、商業美術の地位向上に尽力した。

「アール・デコは単なる装飾様式ではなく、近代社会における人間と機械、伝統と革新の関係を問い直す思想的運動であった。杉浦非水の業績は、この普遍的テーマに対する日本独自の回答として、今日なお重要な意義を持つ。」

杉浦非水の芸術的探究は、単に西洋の装飾様式を日本に導入したという以上の意義を持つ。彼はアール・ヌーヴォーからアール・デコへの様式変遷を身をもって体験し、それぞれの時代精神を深く理解した上で、日本の美意識と融合させた独自の表現を確立した。

特に1922年のヨーロッパ遊学を転機とした様式変化は、単なる流行の追随ではなく、機械時代における新しい美意識の探求であった。地下鉄開通ポスターに見られる直線的で力強い表現は、モダン都市東京の躍動感を視覚化し、日本社会の近代化を象徴的に表現している。

『非水百花譜』に代表される自然観察に基づく制作姿勢は、デザインにおける科学性と芸術性の統合を示し、現代のデザイン教育にも通じる普遍的価値を持つ。非水が確立した「観察→抽象→応用」という創作プロセスは、今日のデザイン思考の先駆的実践例として評価できる。

杉浦非水とアール・デコの関係は、異文化受容における創造的変換の典型例として、グローバル化が進む現代社会においても重要な示唆を与えている。彼の業績は、真の国際性とは単なる模倣ではなく、自らの文化的アイデンティティを基盤とした創造的な融合にあることを教えている。

主要参考文献・資料として

私が金沢の国立工芸館に通う理由。次回は金沢における、柳宗理を紐解きます。

毎日弁当。今日はおかずはシンプルに出汁巻きだけ。すき焼き風は味濃いし…だからめっちゃ早いでけるの。火を通したものを食べたい季節は続く。スラッシュなしも。

だから野菜の相場に敏感、最近ではレタスが一個200後半に…なってて、おぃおぃ、キャベツの倍ゲームかいな。。でもレタスはレタスちゃんの役割りというのがございましてね、ハズシなしですわ、高原のお嬢さん。

モナムール横浜

(フリルのブラウスとニードバイの28inchも完売、27もすでに完売していて、あと25inchが2本のみ、これは良くウレマシタワ別注品ね9/6)

ベルギーのブリュッセルの一般家庭、なんというセンスだろう。当然、建築家というよりも住む人の意思で生まれているはずで、初代のオーナーからはもう代替わりしているだろうけれど。半世紀近く前のものだろうここは、合板が多様につかわれているから、戦後の旺盛な復興需要の時期、世界的な、そのものだろう。イームズの時代の、アイクラーとかね。その影響が見てとれる。インテリアはいろんな時代を経て今に至る。日本にもグッドデザインを!

なんでもそうだけれど、センスを磨いて表現するにはアドバイスをもらうことですよ、優れた個人にね。そうするとね、個人も企業も画期的にいい時代は20年以上続くっていうものなのだ、そうすればその余韻でやって行っているところは多いってことさ。投資が要ります、センスには。身につけるにはね。

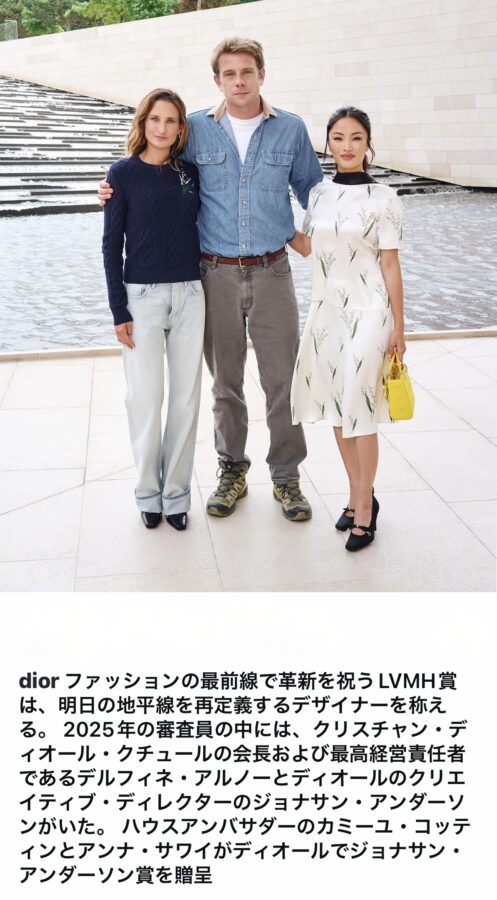

現代最高のクリエイティブ・ディレクターとしてディオールの現場のトップに立つジョナサン、これからいい仕事をするだろうね。ロエベの飛躍を見ているとね。彼はいつもこういう普通の格好している、でも出てくるものは凄すぎるんだ。Diorが一番好きだな昔からね。いい服を着よう、秋です。

今年初めての鳥取の二十世紀をいただく、三浦の🍉西瓜と、鳥取の二十世紀が一番好き。これから2週間が短い旬の鳥取、少し青さが残るのが、中も青くて、みずみずしくて、甘さも若く、美味しい。

ポワロはもちろんドラマとしての内容は珠玉なものがあります。それに加えていいのは、というか、かなり優れているのはまずファッション(男女とを問わずに、この時代のものつまり100年もの時代の経過、あるいはドラマの制作年からも何十年も経っているにもかかわらず、かなりファッションしています。)こんなドラマはまず日本に見ないし、他の例、コロンボやシャーロックホームズなどの名作においてもそれを見ないのであります。

さらには、内装のセットの素晴らしさである。かなりの予算が注ぎ込まれいる、そして建築、時代考証をちゃんとされた建築や、その内装の美しさはかなり魅力的で、どうしてもこれを見ていると、東京都庭園美術館に思いが行ってしまうのです。あの美しい日本一のアール・デコにです・

そうそう、そして忘れてならないのは、元町からすぐのホテル・ニュー・グランド横濱、これも同年代の建築つまり、あの素晴らしい、内装はアール・デコの様式なのです。だから好きで、いつもカフェの洋食に入り浸るわけです。私がアール・デコにこだわるのはこの辺りの事情が多分にあるのです。

ポワロのアール・デコは誰に教えてもらったわけでもなくて、何度も何度もポワロのシリーズを見ていて、インテリアデザインのスペシャリストの私としては、どうしてもインテリアの細々としたもの、あるいはデザイン、内装装飾とか階段の螺旋とか、ドア、入り口に目が行ってしまっていて、このアール・デコってすごいなって思い始めて調べだすと、出てくるわ出てくるわであったわけで、それでまた見直すと、ドラマの筋書きと共に内装装飾の美しさにニヤついてしまっているわけです。アガサ・クリスティ!ってね。

名探偵ポワロシリーズは、1920年代から1930年代のアール・デコ黄金時代を背景としており、この時代の美術様式がドラマ全体の世界観を決定づけています。デビッド・スーシェ主演のITVドラマシリーズ(1989-2013年)では、制作陣が意識的に1930年代中期のスタイルを採用し、ポワロの世界を視覚的に表現しました。

ドラマでポワロが住む「ホワイトヘイブン・マンション」は、実際にはロンドンのチャーターハウス・スクエアにあるフローリンコートという建物です。

ドラマのセットデザイナーは、ポワロの几帳面で洗練された性格を反映した内装を創り上げました。

制作チームは、イギリス各地の優れた戦間期建築を撮影に使用しました:

ドラマの背景となった1930年代のイギリスは、住宅建設ブームの時代でした:

興味深いことに、アガサ・クリスティ自身もアール・デコ環境で生活していました。第二次大戦中、ホーランド・パークの自宅が爆撃を受けた後、イソコン・ビルディング(ベルサイズ・パークのモダニズム建築)に住居を移しました。この建物にはバウハウスの建築家ヴァルター・グロピウス、マルセル・ブロイヤー、ラースロー・モホリ=ナギも居住していました。

名探偵ポワロシリーズは、単なる推理ドラマを超えて、1930年代アール・デコ時代の視覚的記録として高い価値を持っています。ポワロの几帳面で洗練された性格は、アール・デコの精密性と豪華さを完璧に体現しており、建築とキャラクターが見事に調和した稀有な作品となっているのです。

参考にした文献 Apollo Magazine。

台風の影響により本日は15時30分にて閉店いたします。

赤澤さん(東大からアイビー・コーネルのハイエンド、英語ネイティブ)はほんとうによくやっておられる。論点もわかりやすく、執拗な交渉により、細部で意味のある結論に達しているサムライ。彼以外だとここまで日本にとって利のあるディールにはならず、打たれっぱなしだったろう。さあ、後は80兆円がいかに国内企業にも、戻り利益になる仕組みになるかのディールだ。政権が変わろうとも彼だけは留任だ。-MWLSTORE Business Story-