ティーファーム井ノ倉さんのお抹茶の生産がスタートしました。光栄にもMWLでもお取り扱いさせていただくことになりました。さすがの味に仕上がっています。美味しい、体にも良い、お抹茶。

写真は全てティファーム井ノ倉さんのインスタグラムからの引用

MWL としてもお抹茶のお取り扱いは初めてです。それが井ノ倉さまのスタートと重なったのはとても喜ばしいことでございます。お抹茶の文化や催事・WSなど含めて、これからはさらに「日本の茶文化」をご紹介してまいります。MWL STORE 店主敬白

ティーファーム井ノ倉さんのお抹茶の生産がスタートしました。光栄にもMWLでもお取り扱いさせていただくことになりました。さすがの味に仕上がっています。美味しい、体にも良い、お抹茶。

MWL としてもお抹茶のお取り扱いは初めてです。それが井ノ倉さまのスタートと重なったのはとても喜ばしいことでございます。お抹茶の文化や催事・WSなど含めて、これからはさらに「日本の茶文化」をご紹介してまいります。MWL STORE 店主敬白

いつも大変ありがとうございます。この現況下、足元の悪い時期にたくさんの方々のご来場を賜りまして、誠にありがとうございます。お陰さまをもちまして、今年も森 正洋展をつつがなく終了させていただきました。ひとえにご来場のお客さまに御礼申し上げます。

MWL STORE 店主敬白

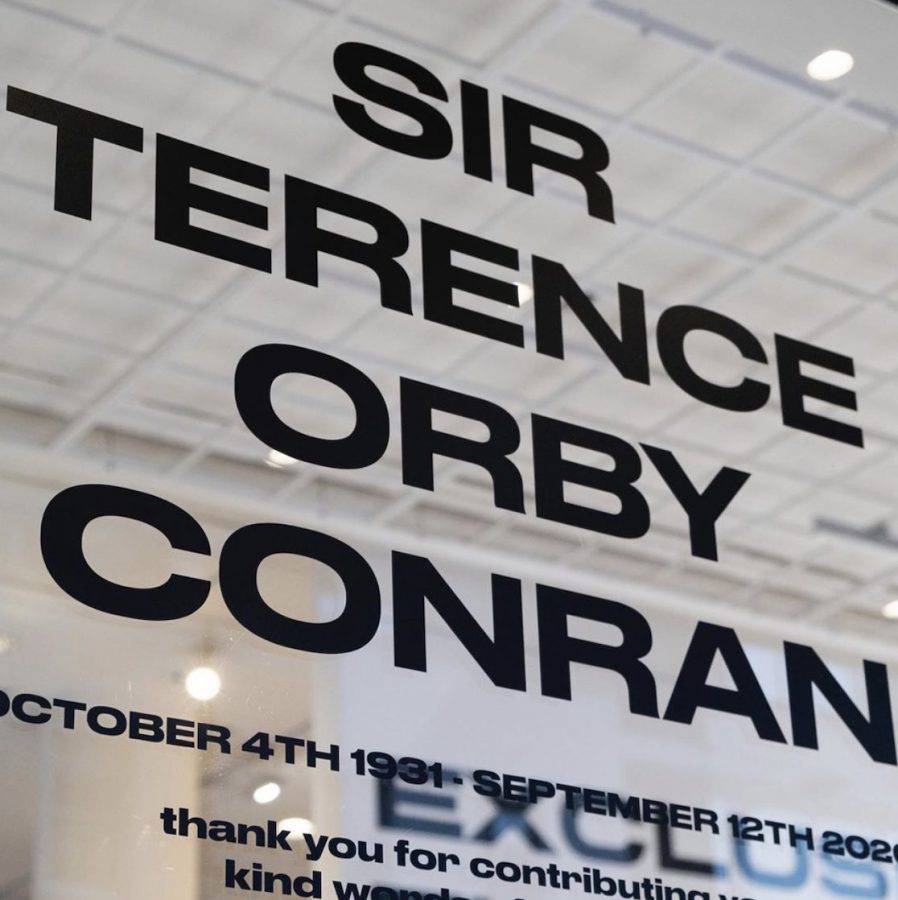

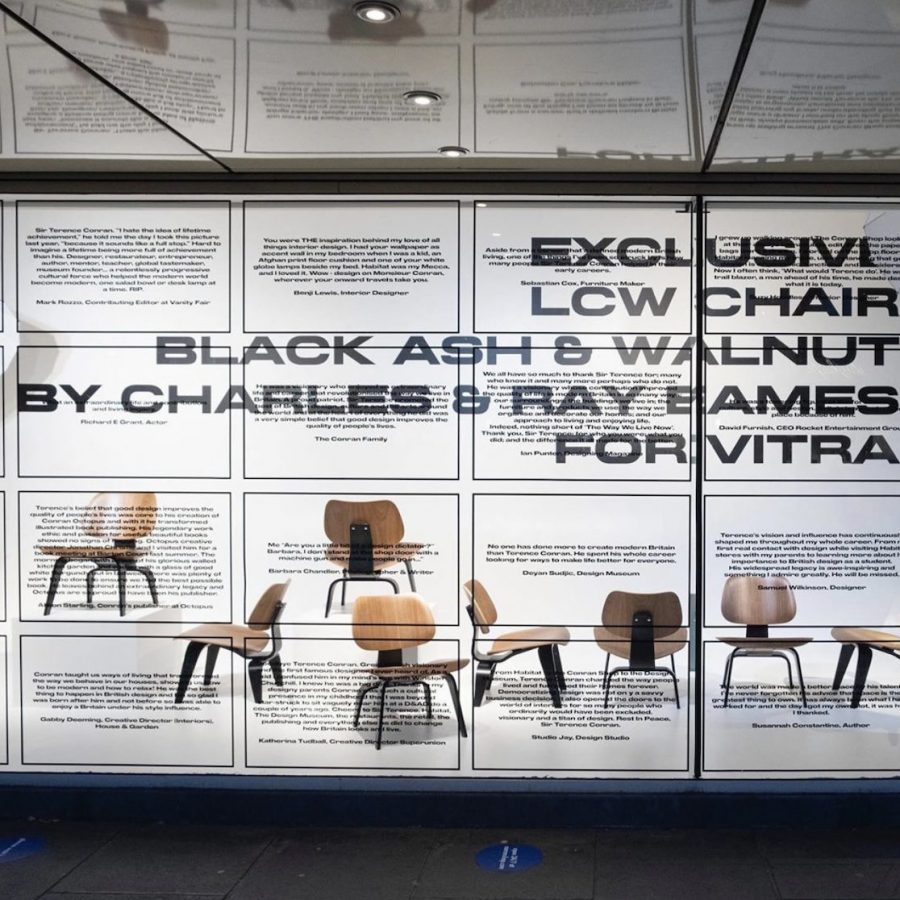

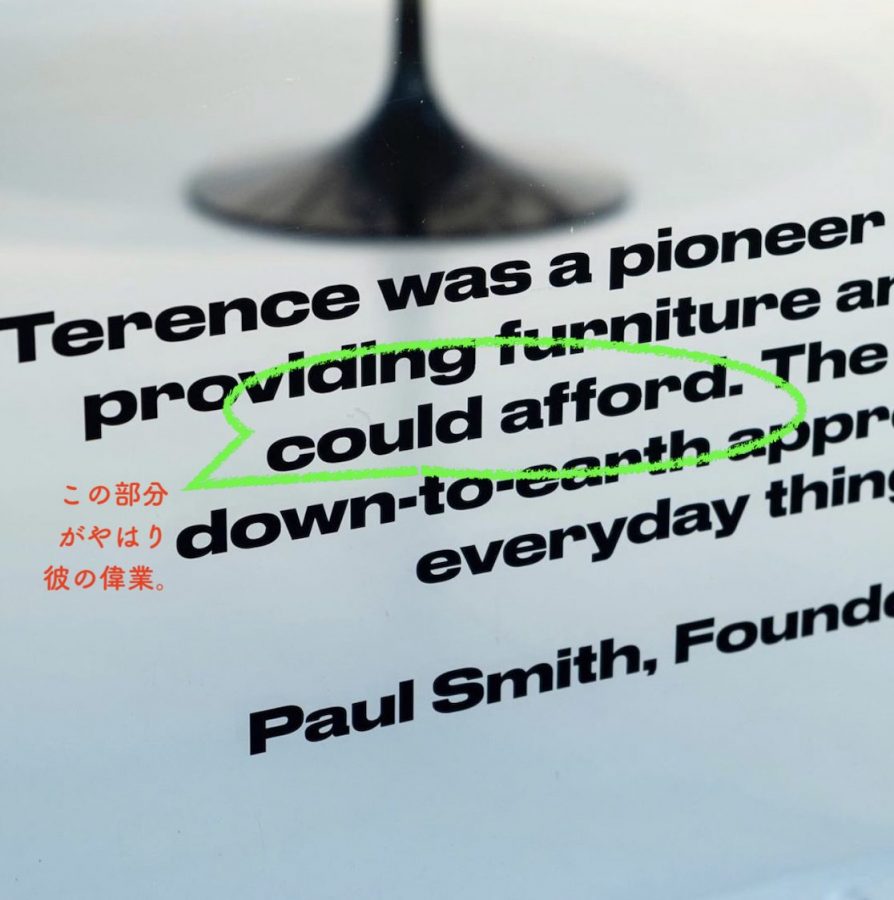

セント・マーチンズのテキスタイル科を卒業しています。彼のテキスタイルのセンスの良さの由縁です。habitat と Heals そしてThe Conran Shopをも創業させている。60年代を席巻したマリークワントという化粧品の初期デザインは彼の手による。64年にはhabitatを創業する、IKEAのカウンターカルチャー的、家具インテリア製品のアフォーダブルでハイデザインのSPAという事業モデル、これは一見シンプルには見えるが、それを指摘するのは、見る側の無知であり、その優れたデザイン性と価格のこなれ具合は他にないビジネスモデルであった。少なくともその真っ只中にいた私はそう思っていた。その証拠にその後の今もhabitatは残っている(今はイギリスの4大スーパーの一つセインズベリーの傘下にある)、そして家具インテリアのハイブランドセレクトショップ、Heals も立ち上げた。今もグループとして成功しているのはレストラン事業へ出たこと、彼がロンドンの食を、それ以前までのライフスタイルを、変えさせたと言って過言でない。

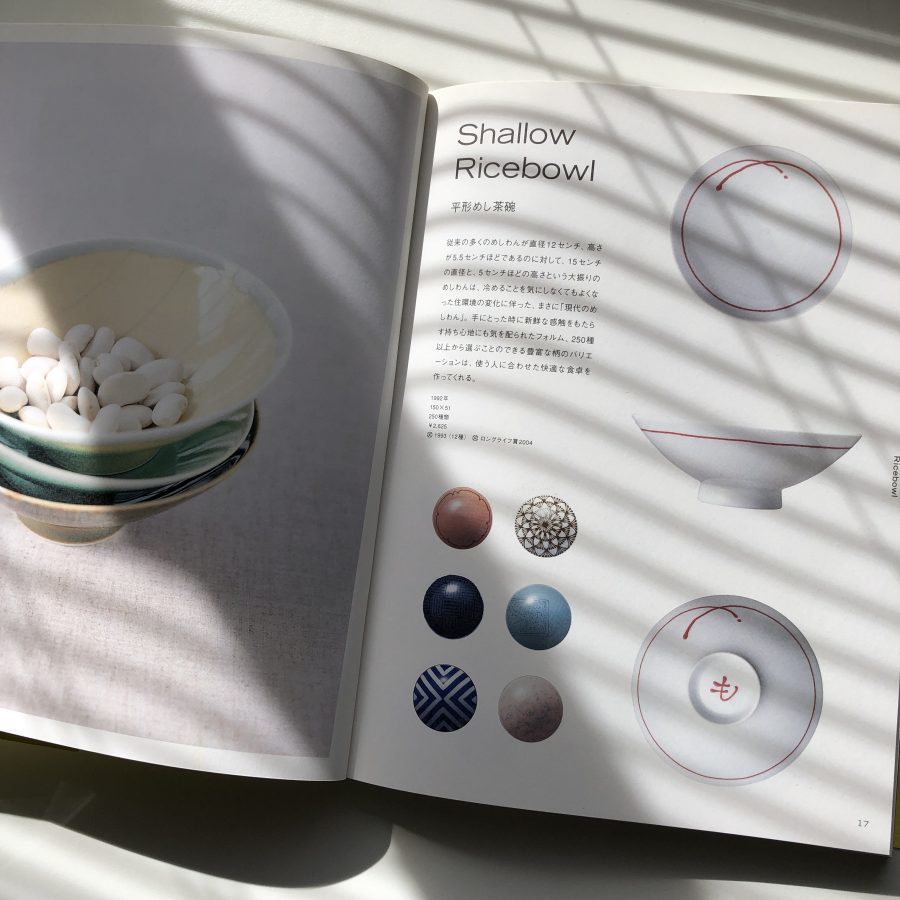

とても美しいピンクから始まる、この美しいピンクをあの時代によく出せたもの、今の時代にこそふさわしい先進性のあるデザイン、模様は今も一つ一つの手作り、転写にせずその工程を残す、森デザインの素晴らしさ。グッドデザイン賞の常連、森正洋の世界。うちに何個あってもいいですよね、デザイン違いを集めていきましょう、今年はこれって。(まだありますので順次追加のアップをしてまいります、ここにあるのは全て店頭在庫あります。)

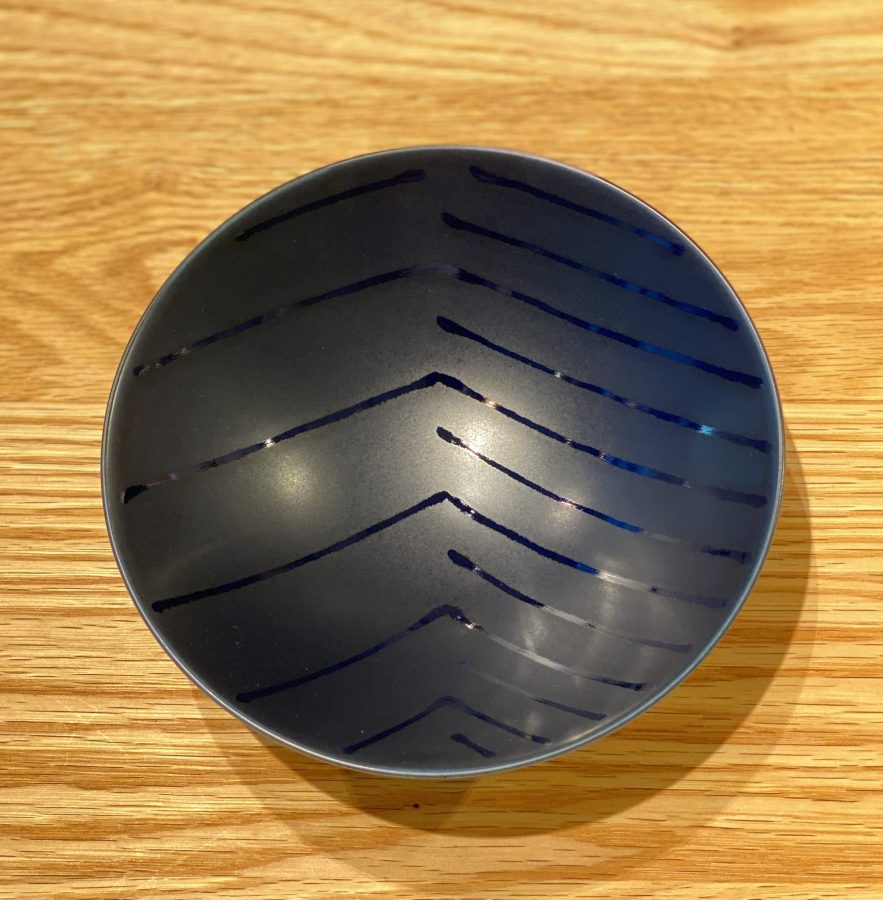

黒に生かされる、モダニズムジャポネ。お茶碗の中側の装飾を意識することなどはあまりないと思う。食べれればいいという、あるいはあまりに日常なので意識していない、来なかった。でも、お茶碗を意識すると、ご飯の美味しさが変わる。お米の銘柄と産地を選ぶように、味覚と視覚の関係というのでしょうか。器の中でも最も大事な主食の器ですから。まずここ、スタンダードじゃないですか。

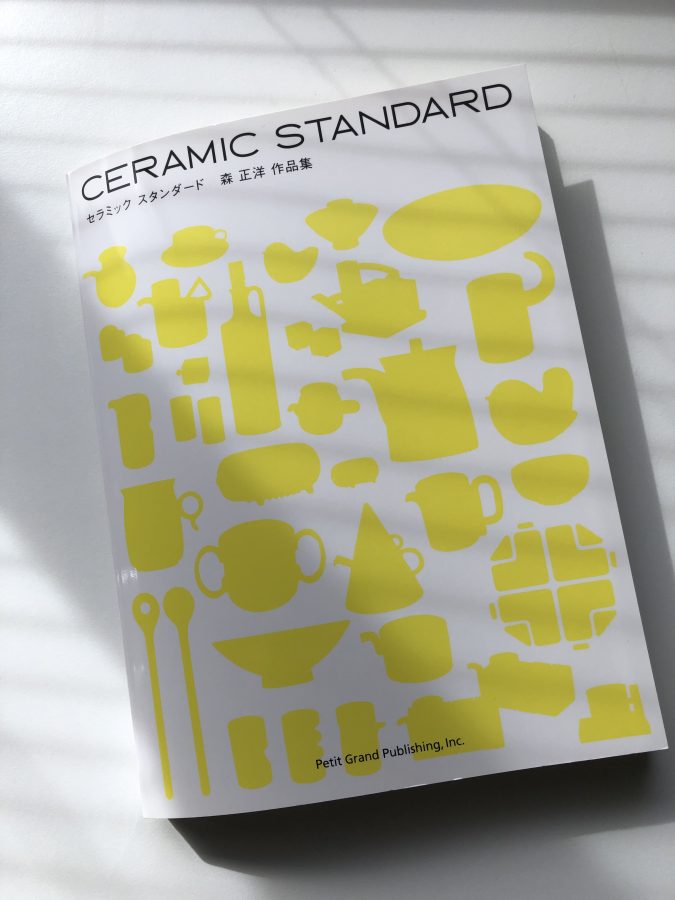

このセラミックスタンダードの発行に際して、私が本自体の草案の制作を行いました。本の発行は2005年でしたが、私の頭の中には2003年頃からあり、2004年には誰にその本をデザインしてもらうかの選定に入り、当時類まれな紙媒体を作っていた伊藤くんにお願いしたのでした。当然のことながら発行する部数の大部分を引き取るという前提で、それによって、こちらの意思と思いの強い本の具現がなされるわけで。価格や発行部数を決定していきました。半年に一度のオールリセットボタンが入る、服の業界で本を発行しそれをシーズン超えてキャリーし売り続けるのは大変なことではありましたが。当時はまだ森正洋の本というか作品紹介は、堅い種類の図録とか目録、研究資料がほとんどで、もっと普通に、一般の消費者、特に若い世代、当時の次世代が手にとって、素敵だな、かっこいいなと思えるような本が無くて。それが欲しく作りたかったのです。何よりもそれに値する森正洋の全容だと思っていたからです。本当の素晴らしさとスゴさの理解がもっと進むとね。そして服を含めた新しい生活のスタンダードなスタイルがここにあると思っての発行だったわけです、スタンダード。もう学術的に素晴らしいという紹介のものはありましたから。。。そういう意味で森正洋を研究した、最初の素晴らしいデザイン本だと思っています今も。私がやりたい、いいなぁと思う表現は全て入っています。この後になって森正洋本は色々と出てきてはいます。ただしこの本はすでに絶版本です。amazonの古本であります。もう2度とは作れないだろう。この本が発行された年の秋に森先生は逝去されました、忘れもしない虎ノ門の居酒屋で飲んでいた時、20時45分頃に携帯に入電があったのを。でも発行時に先生にお見せして、とても、とても、喜んでいただいたことが、僕の最高の喜びです。

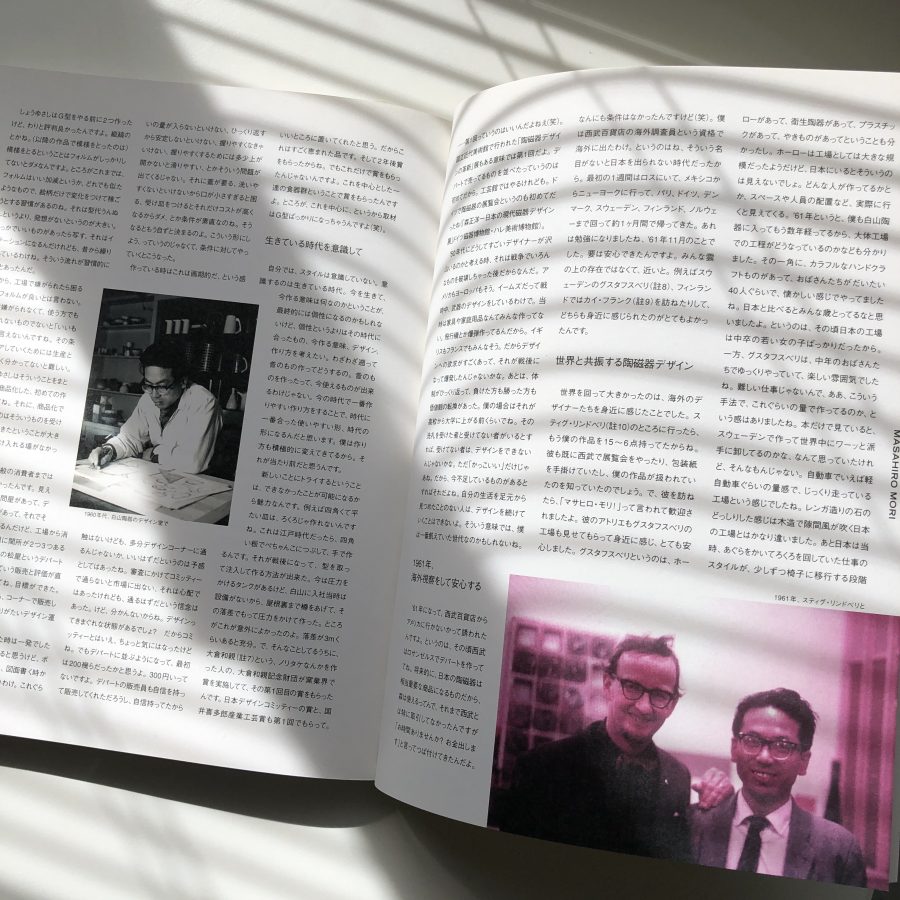

この写真の森先生がちょうど僕が会っていた頃2003年前後だ。辛口だった、でもユーモアたっぷりな表情も見せて。デザインに対して、いろんなたとえ例を街中の事象、つまりリベラルアーツ、社会潮流から引用して話されていたのがとても興味深くって、あらゆるデザインについて話されていたように記憶する。その時にファッションだなぁ、って思ったのです、モノは充足してしまってもうずいぶんな頃だったけれど、何が足りないってファッションという視点(生活用品の)だろうと、その時に「森デザイン」を俯瞰して見た時にこれはファッションだろうと思ったのですよ。この当時それからですよね、ファッションの店に食器だったり、家電だったりが始まったのは、今や当たり前になってますけどねその頃は数店しかなかった本気でやっているところって。バウハウスとイームズと森デザインは似た思想が流れていて、それは工場を使うというところ、モダニズム、そして大衆、そこが民藝と反価(反対の価値)にある部分だと思う。ワシリーチェアはパイプを工場で曲げているし、イームズハウスの積層合板の壁面などは工場で作ることが生産性と価格に貢献した、(ヘーベルハウスの考えや無印良品の家の考えはそれらに影響を受けていると推測する、つまり生産性と強度とデザイン、つまりモダニズム)その中にどれだけデザインを入れるかということで、そういうモダニズムの矛先のきっかけを見つけた人達なのだと思う。

少し前の話です。常滑の伝統工芸士「清水北條」さんの息子さん「清水小北條」さんと縁があって、私自身が彼のパーソナルヒストリーをとても気に入り、その性格やあえて二つ持つ仕事から学ばれているリベラルアーツな要素にどんどん興味を持ってしまい、また話すればするほど、その魅力的な人柄と繊細で大胆とも言える作風に惚れ込んで行ってしまったのでした。そして私どものためにお創りいただくことになり、それから小北條さんの急須だけは常に店頭に並んでいます。そんな小北條さんがある日、僕にこの旅に持って行ける急須を送ってきてくれて、プレゼントいただいたのです。まあその時の僕の喜びようはなかったと思いますし、少なくとも三回は跳んでいましたね、その時の事を今は表現できるものではありませんが、とにかく嬉しかった。煎茶を愛するものとして、茶を生業とする端っこに居始めた人間として、これらはとても嬉しかったです、今もこれを見る度に同じ思いが込み上げてきます。

僕は当時の仕事柄、年に4回ほど海外に行くことがありました。その時に同行できますよね、というのが彼からの「プレゼン」それがプレゼントだったわけです。まさしくそうなのですね、これがあればどこででも美味しい煎茶が飲めるわけですから。それ以来、旅する急須となったわけです。日々のハードなワークの中でどれだけ私を癒してくれたでしょうか。

歳の差はある二人ですがお茶を思う気持ちは一つです。

清水 小北條との急須の世界/ MWL STORE