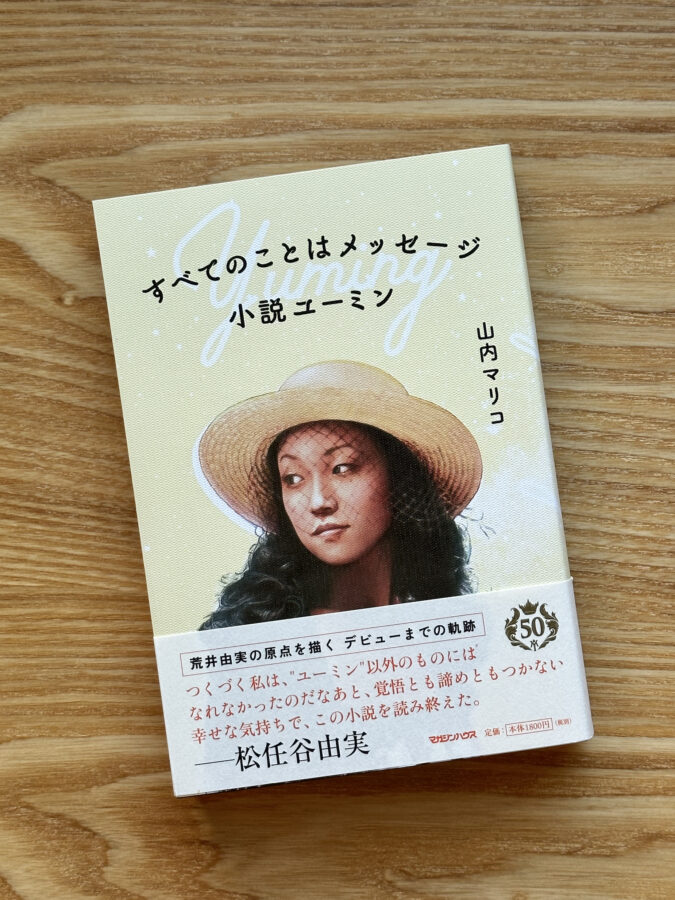

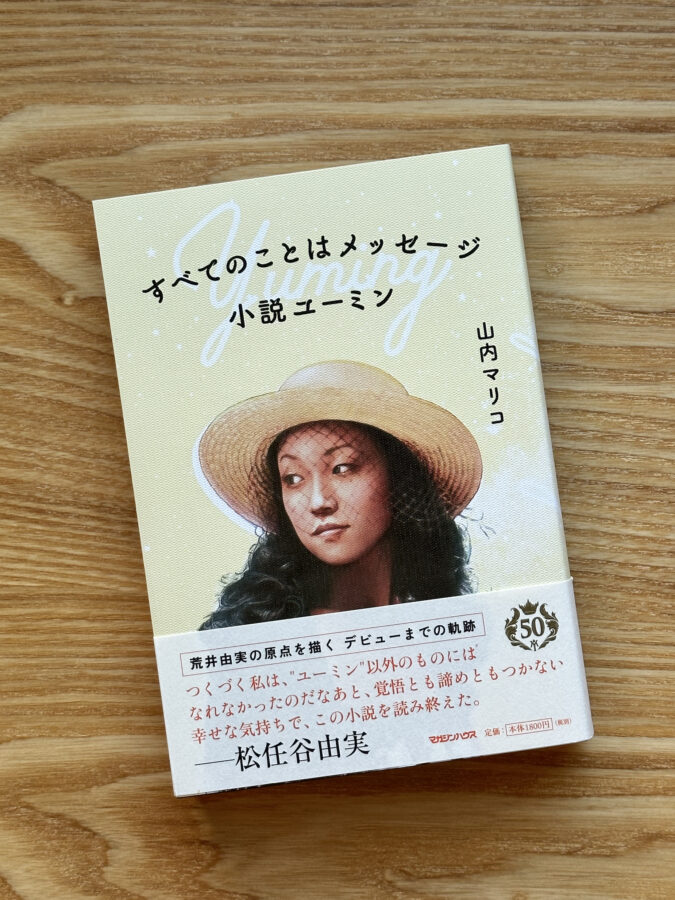

旅の視点で、三条の大垣書店で買った。

旅の視点で、三条の大垣書店で買った。

四条河原町の交差点を河原町通を下ル、7分ほどで河原町松原を左折してしばらく、川を渡った左。京都ならではだと思う、新しいが生まれている。Z世代御用達。名前を「suba」価値観が音を立てて崩れていく。Standing Eating Soba

今日は天気もいいし1時から店開けます。6時までやります。

西洋式薪(まき)窯、循環型の燃料素材、薪とは木です。白磁で薪窯で、日本の伝統的白磁の始まりの染付を創作の基本とする。由来は400年ほど前の安土桃山が終わった、江戸初期と言っても1640年頃を始祖とする。色々な歴史的な柄がある。僕が好きなのはイスパニア模様のもの、右端上から二段目の鉢、まだあるのが不思議、二個かな、ありますよ。イスパニアの語源はエスパーニャが訛った後のスペインのこと、江戸初期に日本に伝わった頃の話。そのモチーフを使っているっていうのが刺激的・魅力的。

酸化コバルトと錆釉の魅力

LCA(ライフ・サイクル・アセスメント)SDG’s (サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ)sは一つじゃないという意味。できることをやっておられるという事実の積み上げ。

サーキュラー・エコノミーと地域レベルでのカーボンニュートラルの達成に向けての小さな一つ一つの行動

真泥の窯焚き

プリミティヴなプレミアム、それは価格ではありませんが。。。

サイザルの素材を織り上げたバッグは東アフリカのケニアの伝統工芸品:民藝のバッグ。サイザルとはメキシコ由来の植物で1900年代後半に種がケニアに輸入され栽培が始まった。そのサイザルの葉を割いて繊維質を取り出し糸を撚る(よる:一本の糸から複数本の糸を引き揃えねじり合わせることを「糸を撚る」と言います)ことによって糸をつくり、その糸をあらかじめ染色(泥や葉による天然の染めか、一般的には服の生地に使われているような化学染料を使っています。色の定着を上げて移染や色落ちを少なくするためです、私たちが今着ている服の生地などと同じです。あるいは多様な色を出すために使う、ここで使われているのは化学染料が多い)その撚ることにより出来たとても強い糸を織って(織るという表現は、通常の編とは異なり、例えばラフィア椰子の繊維の帽子などは毛糸の編み物のようにラフィアの繊維を一本の糸のようにしながら、ぐるぐると編み上げていく、「編み」になりますが、このサイザルのバッグは太い縦糸と少し細目の横糸で「織り」あげて行かれます。編み物とも言えますがどちらかというと縦糸と横糸を手で創る製品そのものを織りながら完成させていく「織物」という表現が近いように思います)とても熟練が必要な製品で、現地の女性が、通常の仕事の農作業がありながらの傍らの時間で織りあげて行きますので、熟練した人でも「一個を完成させるのに一週間」ほどかかるようです。サイザルの繊維を手で割いて糸状にし、手で撚ってさらに太い繊維にし、それを手作業で染めて、さらに手作業で織あげていく、どの工程にも機械が入らない、手作業の製品になります。プリミティヴ!民藝と言えどもここまでの熟練と時間のかかる製品はほぼ見ないです。熟練していない人が創ると織の工程に強弱が出来てしまい、表面に凸凹が出来たり、バッグの腰が弱く、一人立ち出来ない製品になったりします。手造りとはなんでもそうですが、それらのことが製品の品質基準として守られています。とてもしっかりと織られている、強い素材を織り上げた製品と言えます。

焼き物も織物もプリミティヴな表情にこだわるのは MWL STOREが扱う作品

そこに人が込めている思いがあるからです。どう見ても。

おかげさまで花器、とても動きがいいです。大きいのから売れてまして、これも既に完売しています。

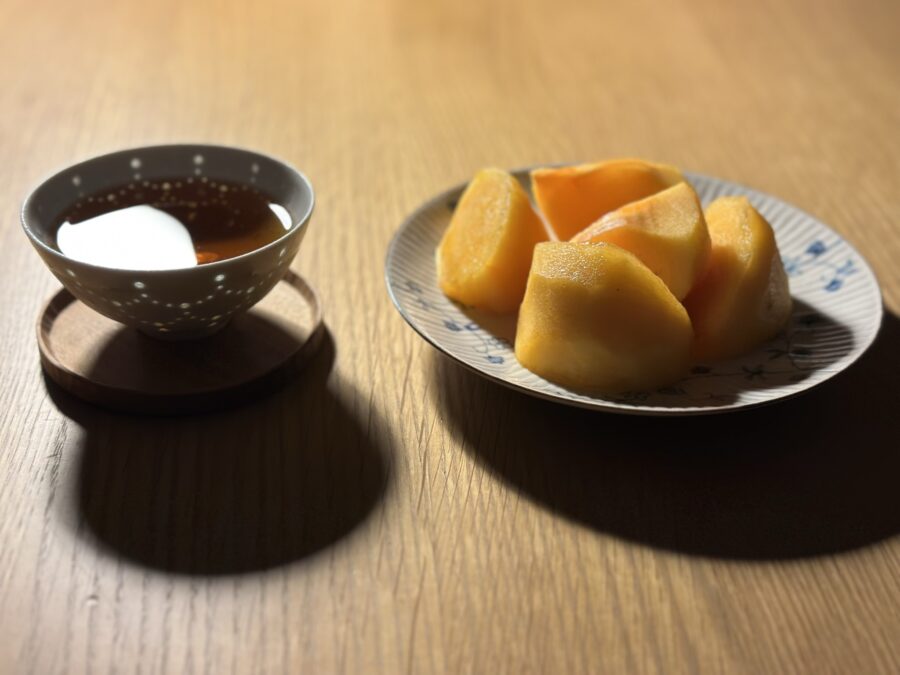

おいしいで

今年の下期のテーマ、大人のプレミアム。プリミティヴなアートが揃いました。