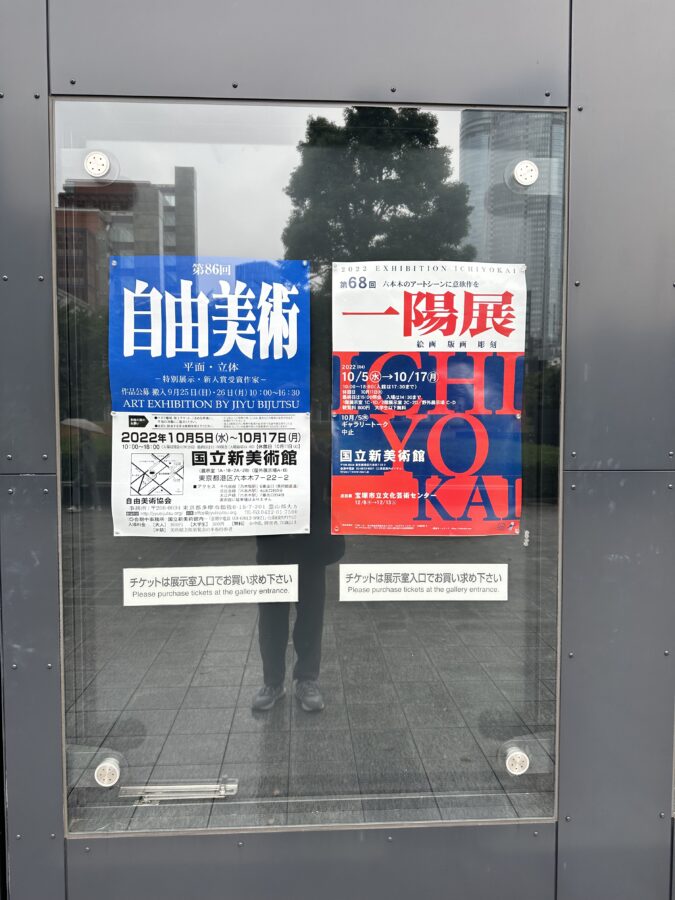

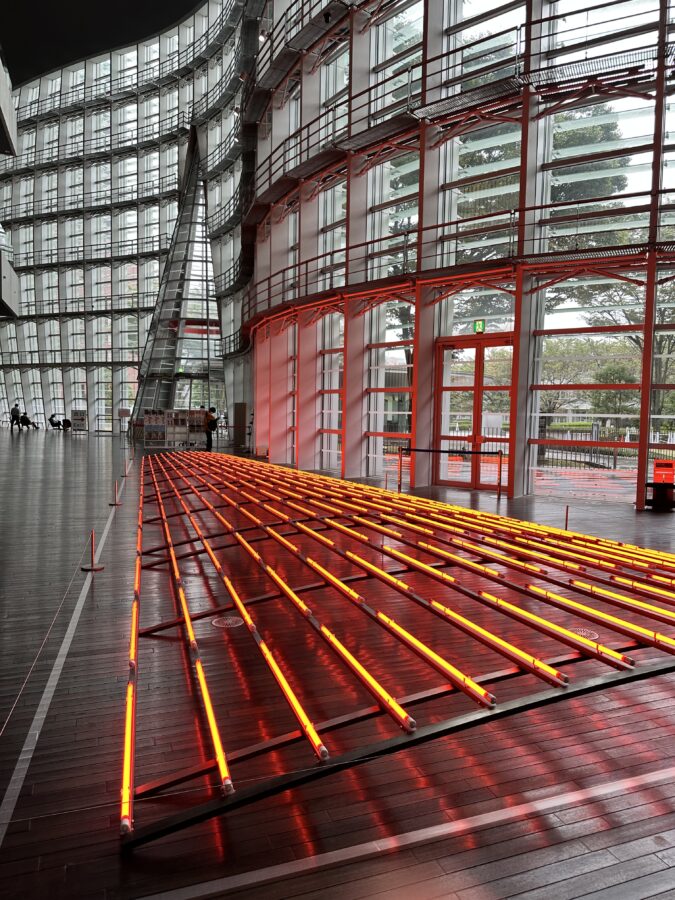

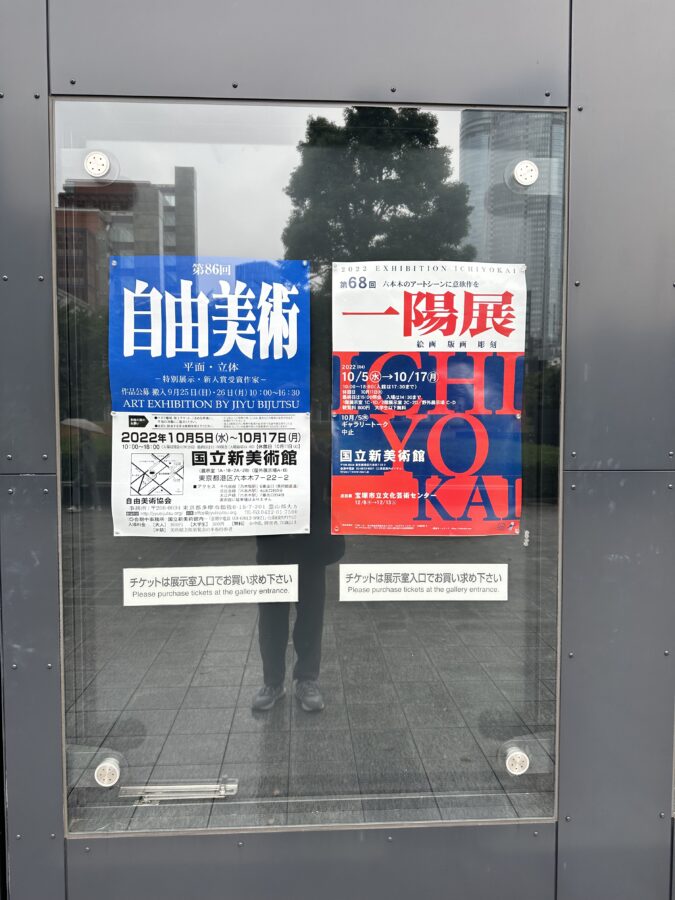

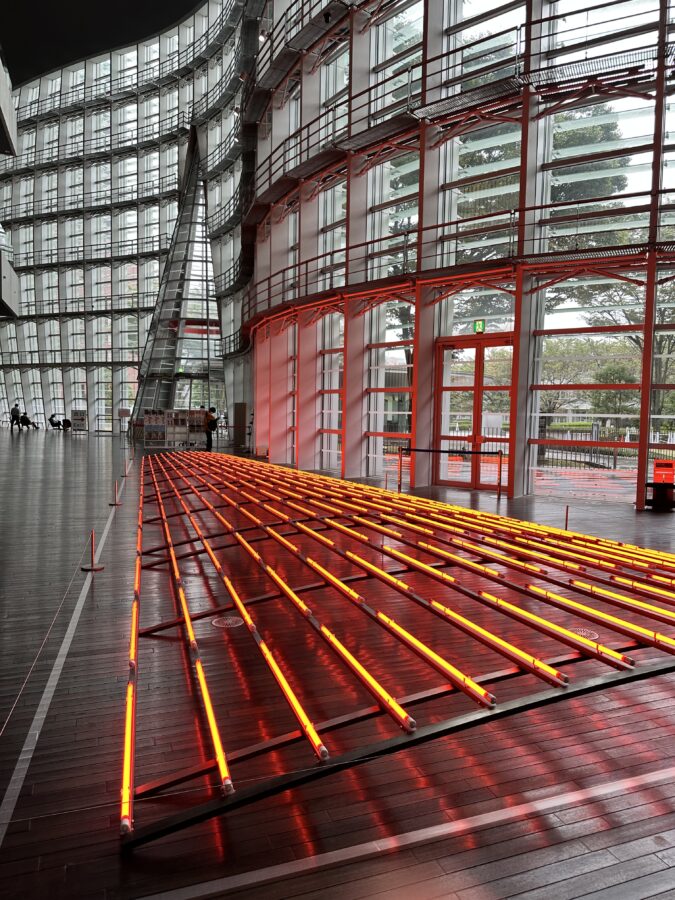

最終日に滑り込んだ、セーフ! 写真撮影OKな展示会でした。

2月頃まで多忙な日々が続く、今日から三日連続の東京通い、忙中閑ありき、鎮めて、静謐に対象に臨んだ。

最終日に滑り込んだ、セーフ! 写真撮影OKな展示会でした。

2月頃まで多忙な日々が続く、今日から三日連続の東京通い、忙中閑ありき、鎮めて、静謐に対象に臨んだ。

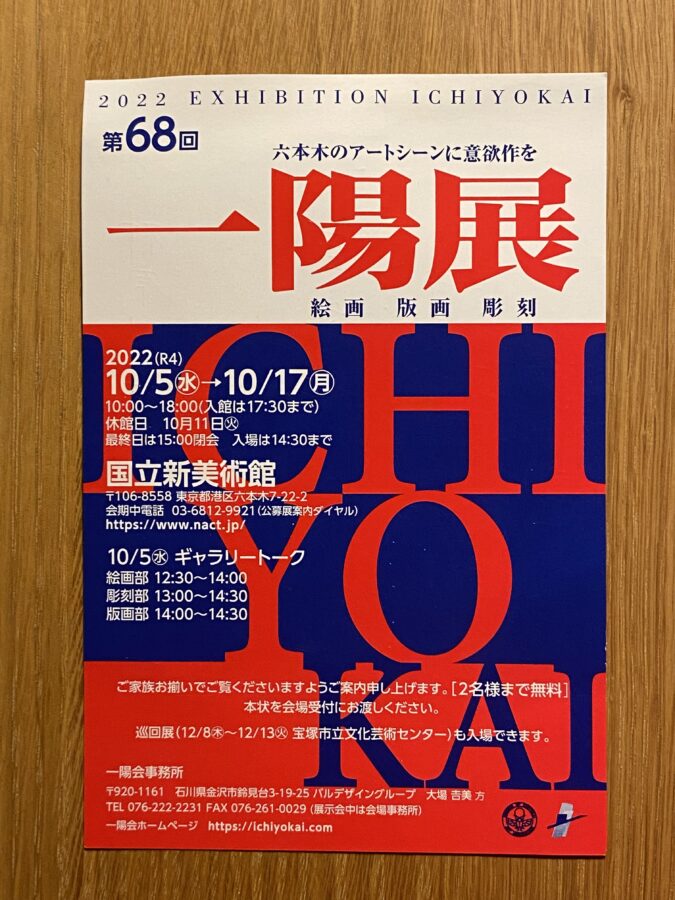

国立新美術館に向かう、エライザを聴きながら。

お上手で、いい声だなぁ。

このような物産展はどこにでもある。が、イカリの目利きが入るとこうも素晴らしいものになり得るのだ。出雲お茶のシリーズがいい。山陰の月と山陽のお日さま、である。

イカリさんは以前新横浜駅に出店していました。それは嬉しかった。しかし衆目の理解を得られずに数年で撤退している。それでも学ぶものは多かったのだろう。スーパーをただのスーパーとして見ると、それは理解されない。ナショナルブランドのみを置くと、価格競争だけにさらされる、それを避けるためだけのオリジナル開発という思想はイカリにはない、いかに美味しいもの、自分達がどう作るか、あるいは見つけるか、という視点、ただ単にメーカー品を相手任せの開発で名前替えをしてオリジナルとは、イカリは言わない、ずっと昔から、少なくとも私が知る、40年ほど前の宝塚の店からである。

上質を知るお客さまと共にある、優れたローカルはアルチザン

長野の葡萄2種、これはアートやな。ありがとうございます。

そして、速達のハガキが今日お兄ちゃんから届いた〜、それには入賞されたとありまして。。。

尾池さんの折敷が入荷。四角いティートレーとか、トーストのカタチのお皿の大とかです。

日本の木、肌触りを感じながら育てていく折敷ってのはそんなにありません。僕らはこのやり方が好き。

折敷って何枚あっても便利です。食卓のカタチをつくる原点、便利、そのままかたせますからね。

原点は日本のいいもの 少しづつ増やしていけば?

今日は嵐も一過。爽やかでちょうど良い天気の横浜になりそうです。チャーミングも最終日です。ちょこっとお出かけください。

毎年お馴染みのクリスマスのマーマレード残り在庫がわずかになりました。

今日のスコーン、フランスの粉から国産の粉に変えました。見映えとか色はいいのですが、味に深みのあるコクがなくなり、プレーンなものに、結局そこなのかなフランス生地を使うってのは。嫌いではありませんが、感想を聞かれればそういうことになります。

おいしいで