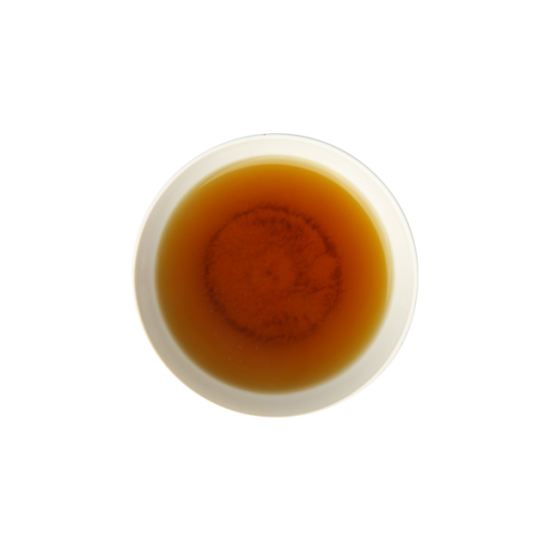

「美しいものが美しい」フランスで創業から200年の白磁の老舗「ピリヴィッツ」のお取り扱いを始めました。私にとって、白磁の原点は30年ほど前にパリで見たピリヴィッツにあります。ただ料理を盛り立てるためにシンプルで美しく、日常生活にきわめて強い製品、激しい使いにもびくともしない、でいながら他にあまたある白磁とは異なる、料理を映えさせる、ただシンプルでないちょうど良い存在、それはピリヴィッツ、フランスのエスプリが効いたシンプルという表現が正しい、ただシンプルでないベーシック、それの立ち位置は200年の歴史とともに揺るぎない、他にない存在です。MWLが厳選したコレクションの今の時代のピリヴィッツでスタートします。美しく、強く、存在が謙虚、それは日本人の価値観に合致する、私はピリヴィッツ。今もMade in France。