今日は定休日でした。横浜駅西口のルミネ・ニュウマンというビルのボッテガベネタの横にある、アンスタンド、スタンドなのに2Fラグジュアリーの横にある、ルミネの考えることって未来的。

今日は定休日でした。横浜駅西口のルミネ・ニュウマンというビルのボッテガベネタの横にある、アンスタンド、スタンドなのに2Fラグジュアリーの横にある、ルミネの考えることって未来的。

ボーイな人 一生懸命な仕草が好感持てます。

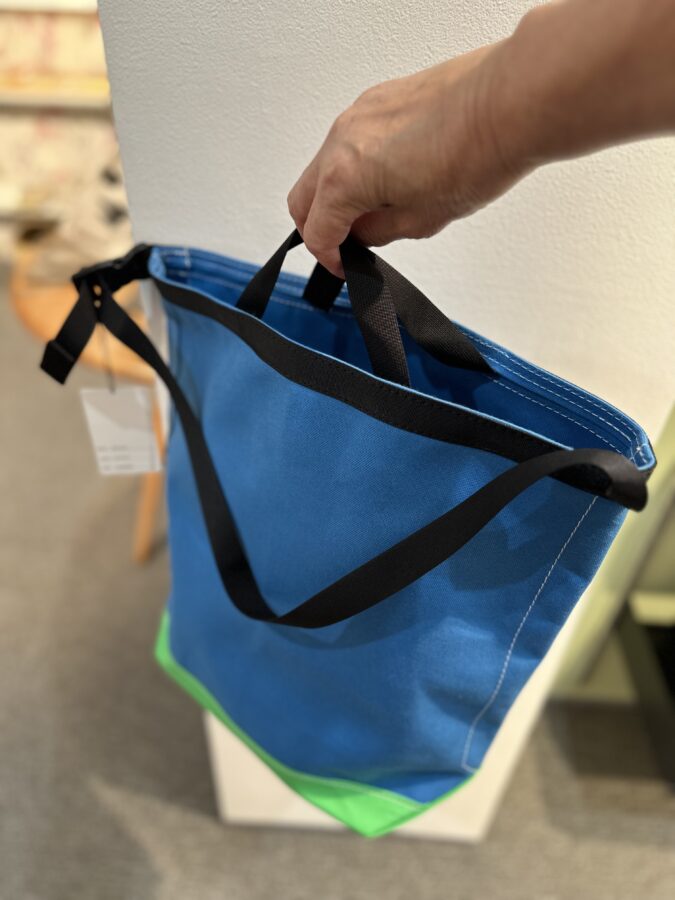

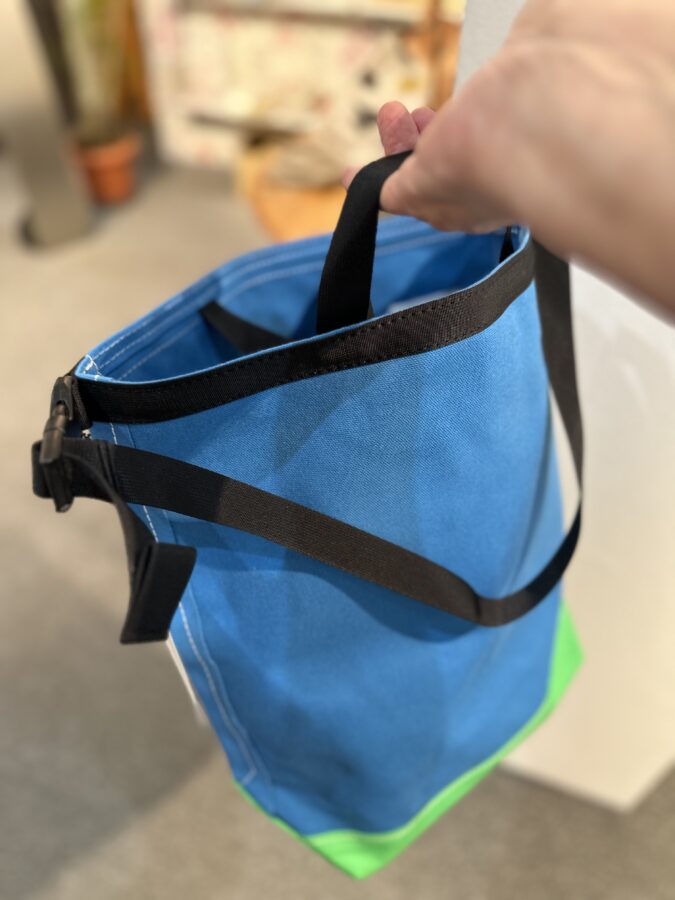

袋口の部分をクルクルと巻くことができる新作のトートバッグ。 荷物の量に応じて巻き方を変えて使うことができ、バックルを外すと開口部が大きく開きます。 内側には手持ち用のハンドルがつき、袋口のテープは肩掛けで使うことができます。今年の夏らしい色ブルーとケリーの掛け合わせ。

W27*H42*D16cm

価格:税込22,000円

なんか、十年以上ぶりに再発売のカラーらしく、そんなこと言われるとボチってしまいましたわ。

すでにドジャースのレジェンド、カーショーぱいせんのケガからの復帰日が今日、4回に翔平は大事なところのヒットで花を添え、パイセンの負け投手になる可能性を消した。チームのみんなが特別の日と思っているような雰囲気に見えた。まだ途中ですが、今日はぱいせんのために勝ちきって欲しいな。

定休日なんで、、、私は暑さには強い、気持ちいいと思う。だから出かけます。

てなことで、「晴れたら湘南」関東周辺では一番美味しいと僕は思う、農産物が揃うJA です。

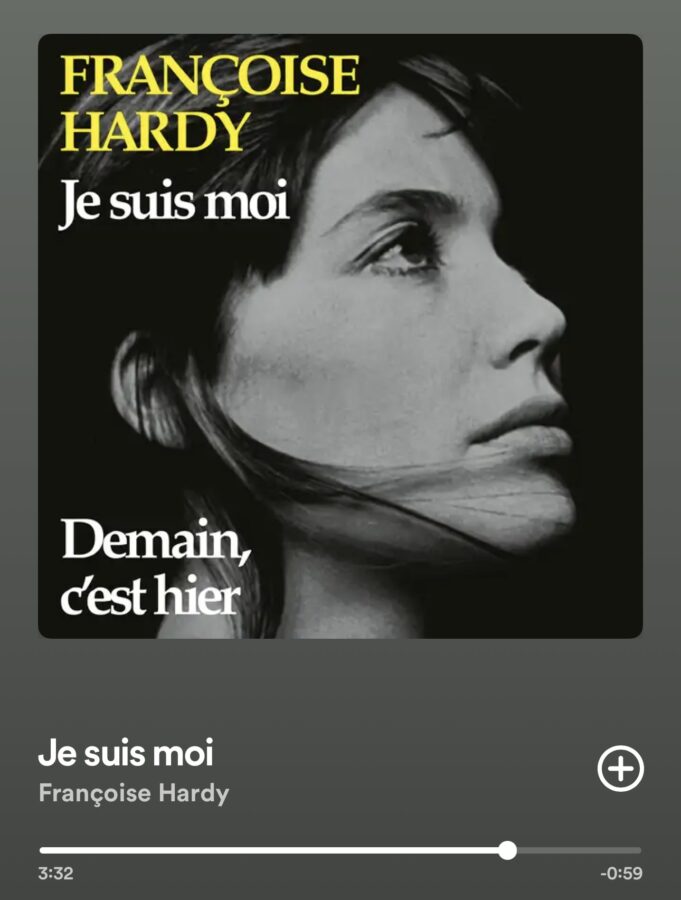

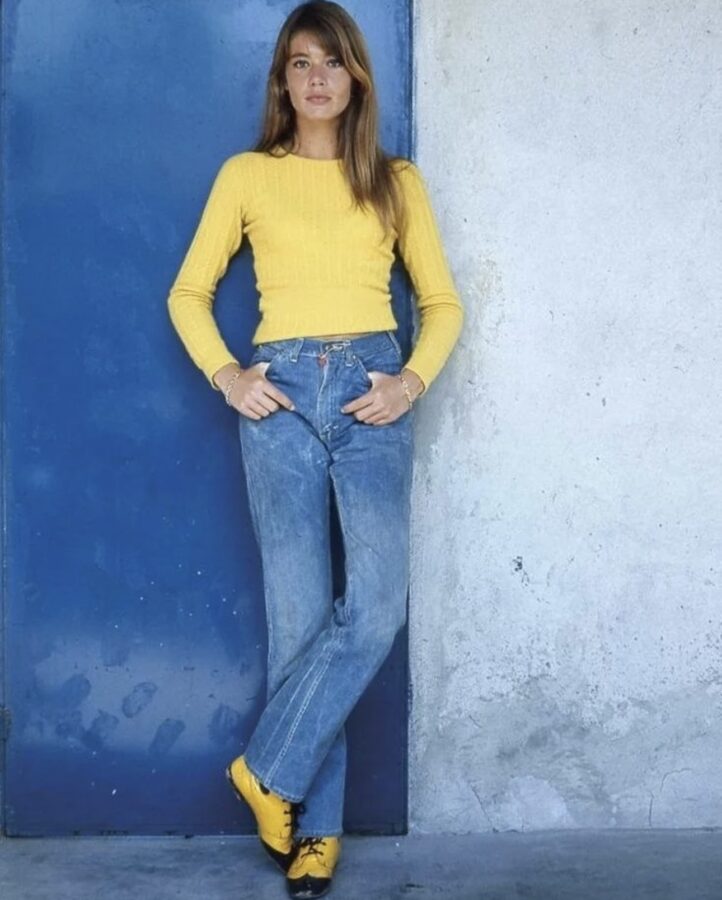

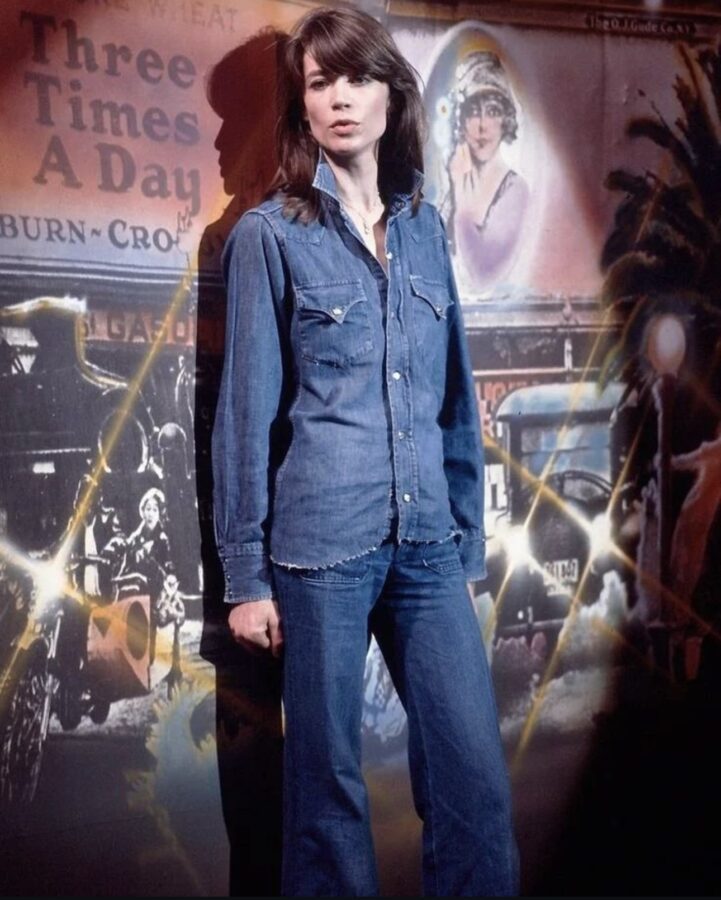

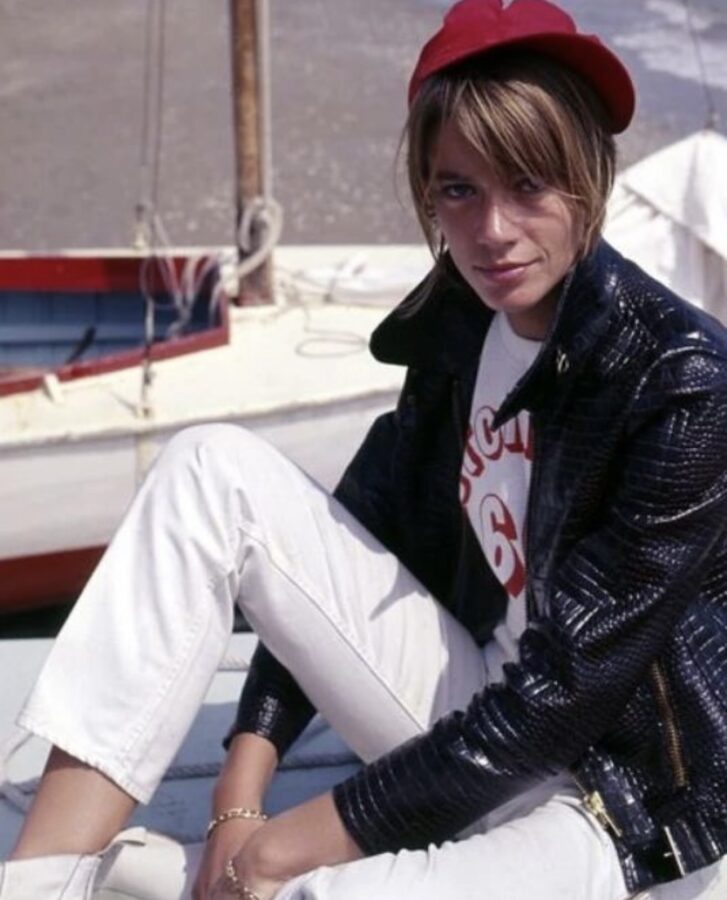

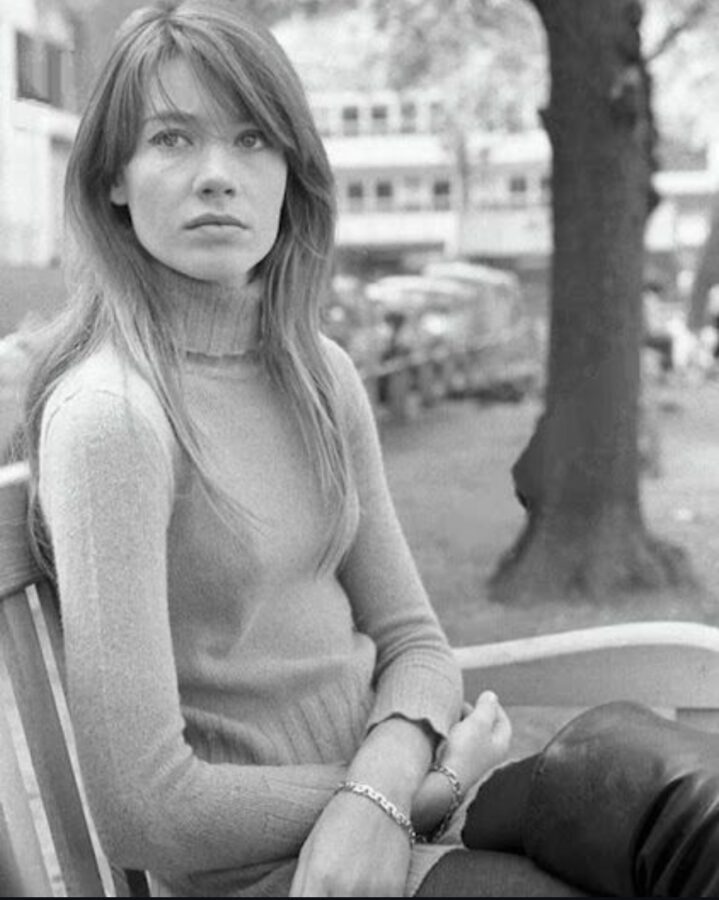

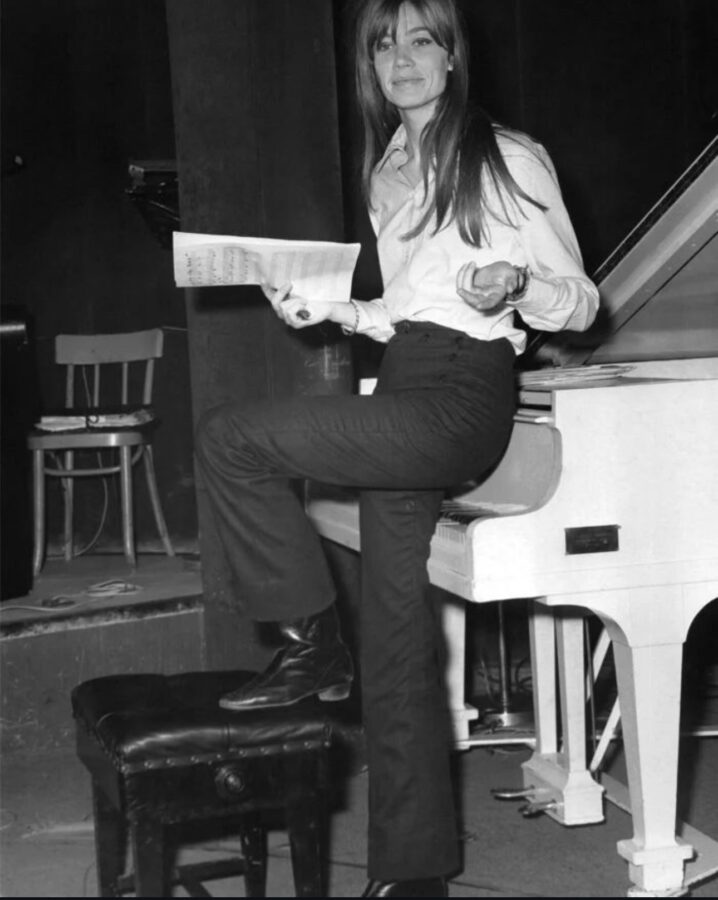

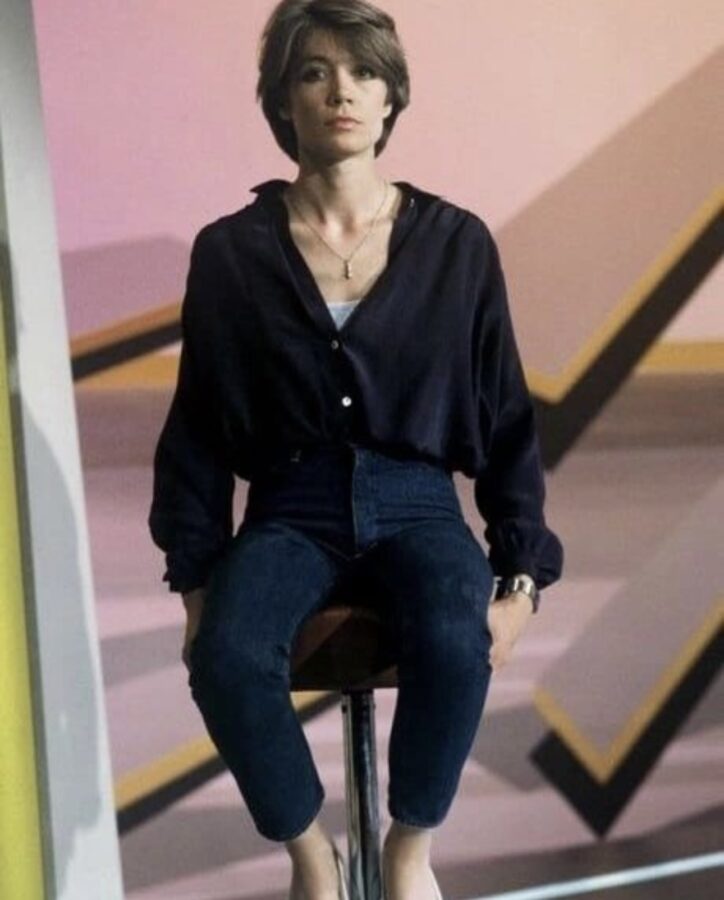

フランソワ・アルディ ジェーン・バーキンがフェミニンの象徴なら、フランソワ・アルディは「ボーイな」、象徴だろうと思うスタイルアイコン、どうしてこの時代のパリにはこのような素敵な人たちが居たのだろう。

荒井由美の初期の作品に「私のフランソワーズ」という曲があります、彼女のことです。荒井由美はアルディに憧れてあの歌を作っています。バーキンではなかった、どうしてだろう、やはり服がオシャレだからだと思う。

本日、月曜日は定休日にあたります。明日の火曜〜日曜日12時から19時まで開けてます。

一年でも最も暑い時期にはあたりますが、外出することによって体が暑さに慣れてきます。

歩くことで代謝もアップ、最も大事な筋力が維持できます。ただ歩くだけでも運動です、とても大事。

元町は16時半を過ぎてきますと突然涼しくなってきます、海の風が入ってくるからですね

どうぞ夕刻が体への負担も少なくて、お薦めです、お越しくださいまし。

いいお洋服を取り揃えてお待ちしております。

もちろん、茶碗、逸品急須、お茶、紅茶、ガラスの茶器、かごバッグ、最新のTEMBEA などなど、、、、、

夕方の元町は人も少なくて、ゆっくりと涼しくお買い物できます。

それぞれ名門のGUNG HO と LEE ウィメンズ綺麗に着れるようにカスタマイズ 夏に推奨するシャンブレーという生地感

真に洒落た大人カジュアルをお求めなら しっかりしたブランド企画なので、時を超えて着用できます。

常滑の陶芸研究所から来季の研修生の募集要項をお届けいただき、店頭に置いています。

常滑市、常滑産地の肝入りの陶芸研究所の生徒募集です。全国でも自治体がこれほど市をあげてこの事業をバックアップしているところを知りません、近いものはどこでもやっているでしょうが、常滑は建物からしてそれ専用のものがあります。まずは焼き物、急須が好きならば、ここほど適した場所はありません。年々良くなっていますね。

INAX 、SONY の故郷は常滑市、つまり、クリエイティヴの王国、常滑市