僕が深山さんと出会えるのには時間がかかっていた。

まずその端緒(たんちょ・物事の手掛かり、はじまり、きっかけ)に着いたのは金沢を深く歩いていて、改めて柳宗理の作品と思想に出会っていた。金沢美術工芸大学校における柳宗理デザイン研究所の施設のそれである。自分にはすでに宗理はしっかりとダウンロードされ知見のレイヤーにあるデータであったはずだった。その遥かに昔、まず宗悦の息子としての宗理に出会っている、モダニズムの息子として、見ていた。具現において親を超えているなと思って、彼の作品群を見ていたが、当時の小売りの現実にいる自分には、小売り側にあまり大事にされていない現実が悲しかった。とても優れていて、とても美しい工芸であると深く感じていながらもである。

そんな自分がそのデザイン研究所を改めてまじまじと隅々まで何度か見ていて、自分が見出せていなかった現実に深く悲しみ、俺は何を学んで来たというのだ、ここにあるこの日本の、この積み上げた思想に、工芸の本質がやはりここにあるのではないかと思い始めていて、時を増すごとにその思いが強くなっていった。自分の思いは届いていなかったぞと思ってしまった。

宗理の出直しだなと思い始めていた。つまり民藝と工芸の接点であった。彼はずっとそれを考えて金沢にいたのだろうと思ったのだ。同じく五条坂の河井寛次郎記念館にも通じるものを感じた、つまり民藝と工芸の接点の視点である。いずれも工芸がそこ、ここに溢れる街に彼らが身を置いて居たことにである。ここを深読みしていただいている読者諸氏には両方を尋ねていただくことから始めてもらいたい。。。つまり、宗理が到達していた、「中庸のプレミアム」の話である、民藝と工芸の接点を行く、のことである。プレミアムになりすぎると工芸であり、かと言って民藝にはないモダニズムが欲しいという、私見ではあるが、宗理も寛次郎も、その思いがあったのじゃないのかと、だから人間国宝をあれだけ固辞してきたのだろうと。。。この金沢美術工芸大学校の柳宗理デザイン研究所を見ていて寛次郎を思ったのだった。

その宗理の出直しというテーマ、いろんなものをまた見始めていると、昔には見なかった宗理作品が届くようになった自分の目に、なんだこれはと思い、調べてみると、深山さんに到達した。しかも、僭越ながらも、ちゃんと扱っておられる、つまり、大事に。そこに自分のフォーカスが突然ポイントしだしたのであった。宗理を見終わると周りを見出した、そうするとなぜ宗理だったのかという視点が理解できるようになってきて、わかり始めると合点が早い。なんとも、面白い(すばらしい)ものを創られていて、その表現が素晴しく、中庸のプレミアムではないかと思っている自分がいた。

改めて、国立工芸館がなぜ東京から金沢に移転して行ったかにも合点がいくものがある。

そう自分なりに結論づけてしまうと、いてもたってもいられなくなってしまったのだ。まあ、簡単にはこんなところだろう。

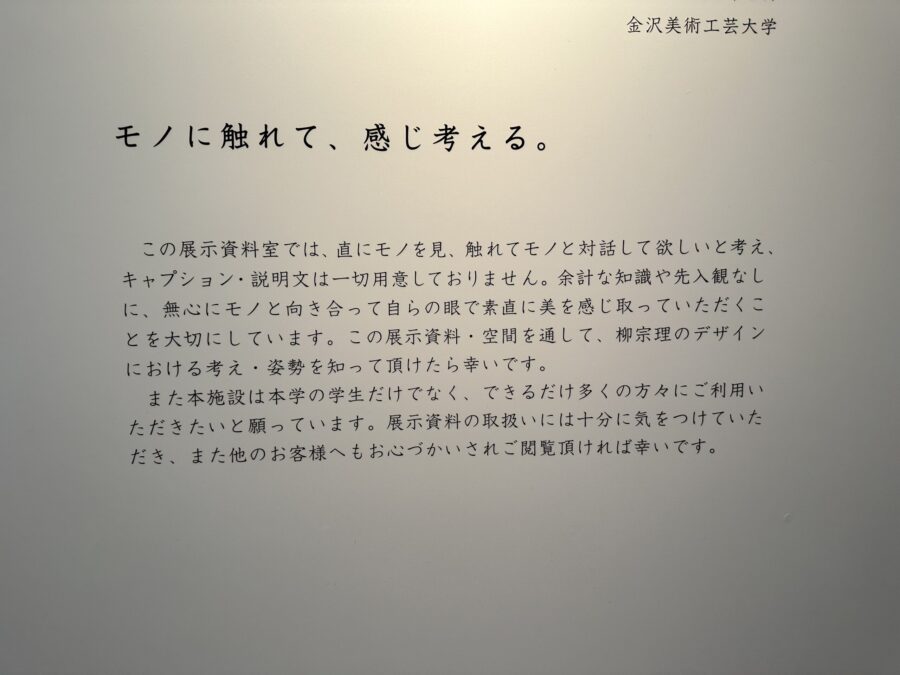

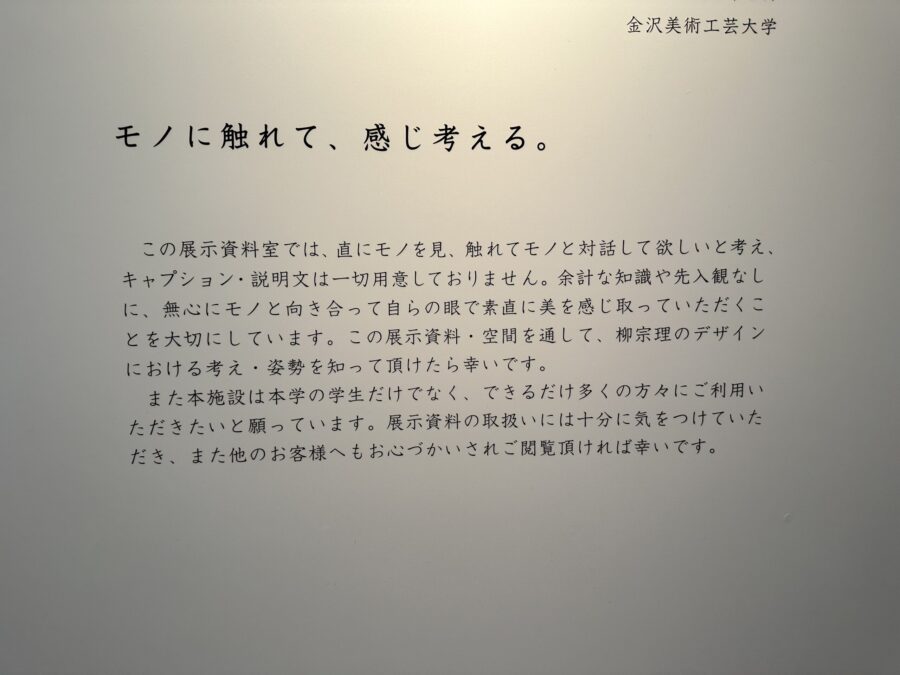

これは宗理の言葉でなくて、学校の言葉である、そこに意味がある まったくその通りに触れて感じた、思いが入るのに数回かかり通った。

これは宗理の言葉でなくて、学校の言葉である、そこに意味がある まったくその通りに触れて感じた、思いが入るのに数回かかり通った。

そこに「Oishiku」はあるか、であります 角切り、いいな

そこに「Oishiku」はあるか、であります 角切り、いいな

このサンドイッチこそが到達点であることをお分かりになるだろうか、、、、

このサンドイッチこそが到達点であることをお分かりになるだろうか、、、、

美味しいものが美味しくなる思想のある美しい中庸のプレミアム、だから誰にも手が届く、強くて日常に使える 森正洋にも通じる言葉である。

美味しいものが美味しくなる思想のある美しい中庸のプレミアム、だから誰にも手が届く、強くて日常に使える 森正洋にも通じる言葉である。

美術館に行け、資料館に行け、展示会を見ろ、それがいつか役立つ日がくることを思い馳せて、日々学び続けるだけ、学びこそが人間ぞ

美術館に行け、資料館に行け、展示会を見ろ、それがいつか役立つ日がくることを思い馳せて、日々学び続けるだけ、学びこそが人間ぞ

但し、私は学術でなく、実践である、日々、店頭に立つ、そこからのフィードバックもまた大きいのである。今日も閉店の30分ほど前にSNS見た「瑞々しい」が気になって、でも自分の目と手で確認したくって、、、とご来店いただいたお客さまに、また気づきを与えていただき、示唆いただいている自分がいましたワ。なんと言っても店頭ぞ。

さあ、もっとご一緒に学びましょう。

深山さんのポップアップは来週末までです。