インド茶の歴史は意外と新しく、栽培が広まったのは、19世紀イギリスによってでした。それが今やインドは、世界最大のお茶の生産国です。

「美味しい SAN-CHA のインド紅茶」シンプルな商品だからこそ違いが出ます。

サンチャとはサンチというインドにある世界遺産になった地名と茶を合わせた言葉です。サンチャ・ブランドはインドを代表する紅茶ブランドです。

SAN-CHA ブランドの紅茶はそのインドで最も古く、尊敬されているグルメティーブレンダーです。デリーに本社を置き、インドの有名なマスターティーテイスター紅茶鑑定士のSanjay Kapur(サンジャイ・カプール氏)が管理し、インド全土で11の小売店を持ち、26か国以上に輸出しています。

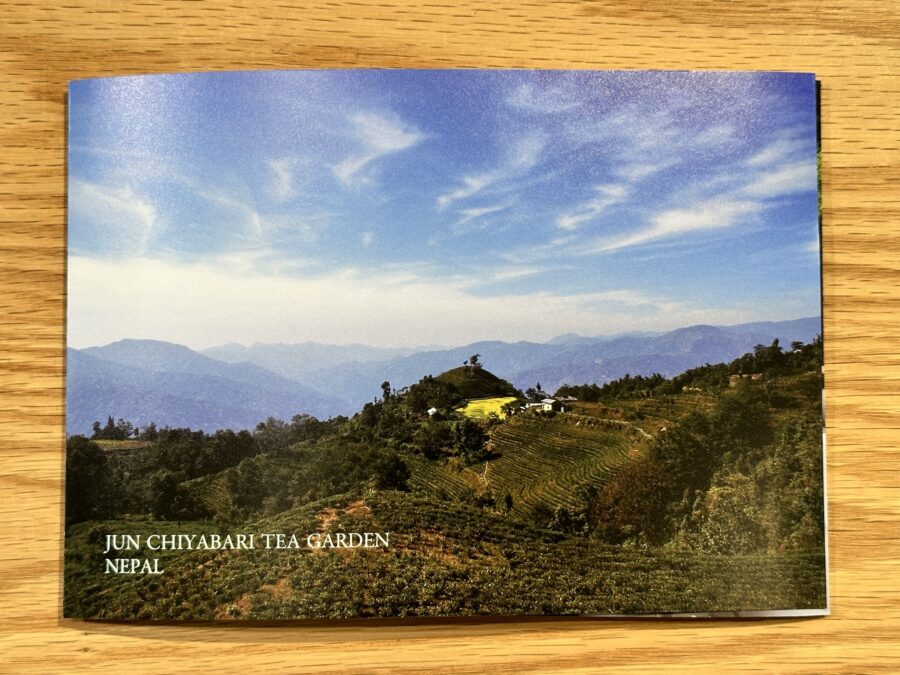

40年にわたる広範な知識ベースを深く掘り下げて、土壌、気候、テロワール、そして厳選された収穫を助ける降雨を注意深く理解しています。ユニークで、ウッディな、あるいはフローラル、スパイシーな、あるいはマスカテル(マスカテルフレーバーとは、紅茶本来に感じられる香りや風味のことを指し、フルーツのマスカットに似た香りとも例えられています。このマスカテルフレーバーは、ダージリンティーのみに現れる特別な香りで、特に夏摘みのセカンドフラッシュに強く感じられます)の音色をセレクションでお楽しみください。

サンチャ・ブランドのこだわり

1.品質の維持のために空輸で輸入しています。

2.異なる茶園やロットの茶葉をブレンドしていない紅茶で、紅茶鑑定士の力量が発揮される商品です。

3.なにより、インド産茶葉だけを使用しています。

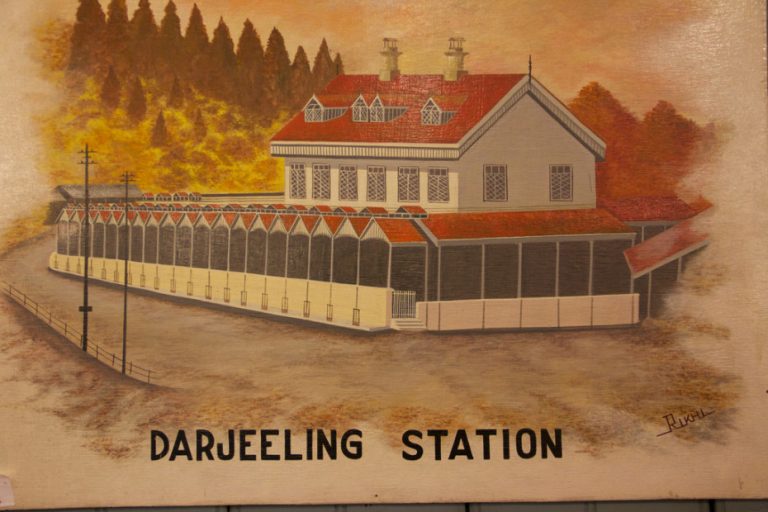

ダージリンティー 100g 1,566円

世界3大紅茶の一つ。

インド北東部に位置するヒマラヤ山麓にあるダージリン地方で採れるお茶。

紅茶のシャンパンと呼ばれる。

朝夕の気温の差やダージリン地方の霧が世界一と言われる香りの紅茶を育みます。

アールグレイティー 100g 1,566円

ダージリンとともに特に日本人が好むアールグレイティー。柑橘系のベルガモットで香りを付けたフレーバーティー。グレイ伯爵2世(2nd Earl Grey)の依頼により作られたのでアール・グレイと名付けられました。一般的にはニルギリの茶葉にベルガモットの香りを付けています。

アッサムティー 100g 1,512円

ダージリン、ニルギリと並びインド3大紅茶の一つ。インド東部に位置するアッサム地方で採れるお茶。

インド国内の50%以上がアッサムティー。

アッサム種の茶樹から育つ茶葉は大きめで、コクのある香味で赤褐色の水色が特徴の紅茶。

ミルクティー向き。

チャイ 100g 1,566円

スパイスと合わせた紅茶として日本では広まっています。

チャイはインドの言葉でお茶を意味しますが、正式にはマサラ(スパイス)・チャイ(お茶)です。

アッサムの茶葉にシナモン、ジンジャー、カルダモンを加えています。

鍋で茶葉を煮出してから、ミルクを入れて暖めて甘味を加えるとできあがり。

ミルクや甘味も足さずに、すっきりしたスパイスの効いた香ばしいストレートチャイも楽しめます。

お好みで黒胡椒を足したりして自分用チャイを発見する楽しみもあります。

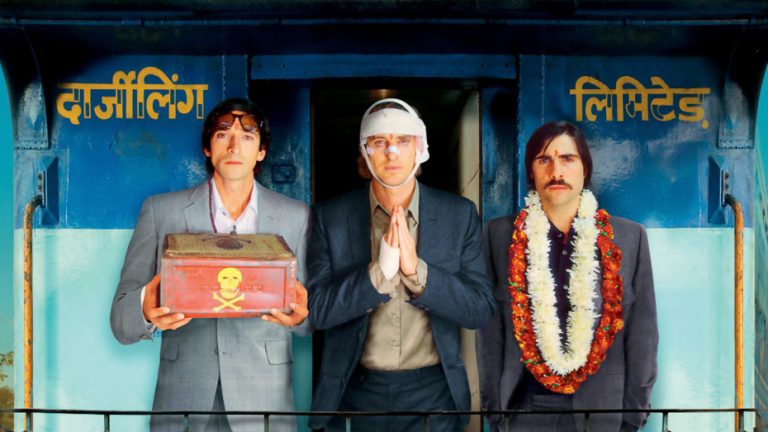

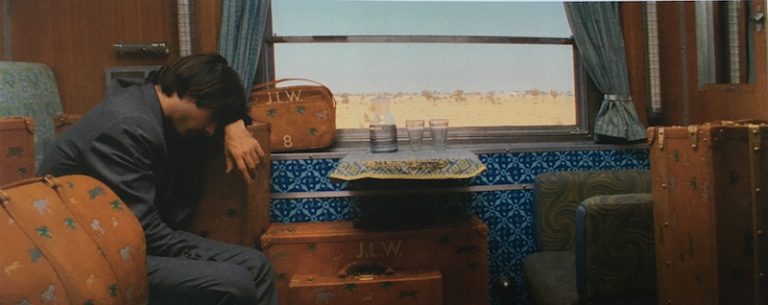

2016年MWLの創業年に僕がダージリンの紅茶を扱い始めるに、決定的な影響を与えていた、映画「ダージリン急行」監督はウエス・アンダーソンという天才。とにかくバックに流れる音楽の選曲とファッションが抜群にセンスいい。映画は数あれどファッションのセンスと音楽選曲の良い映画というのは極めて少ない。当時からこういう映画を創りたいと思っていた。

今もその気持ちは変わりません。

愉しみましょう「ダージリン・デイズ」