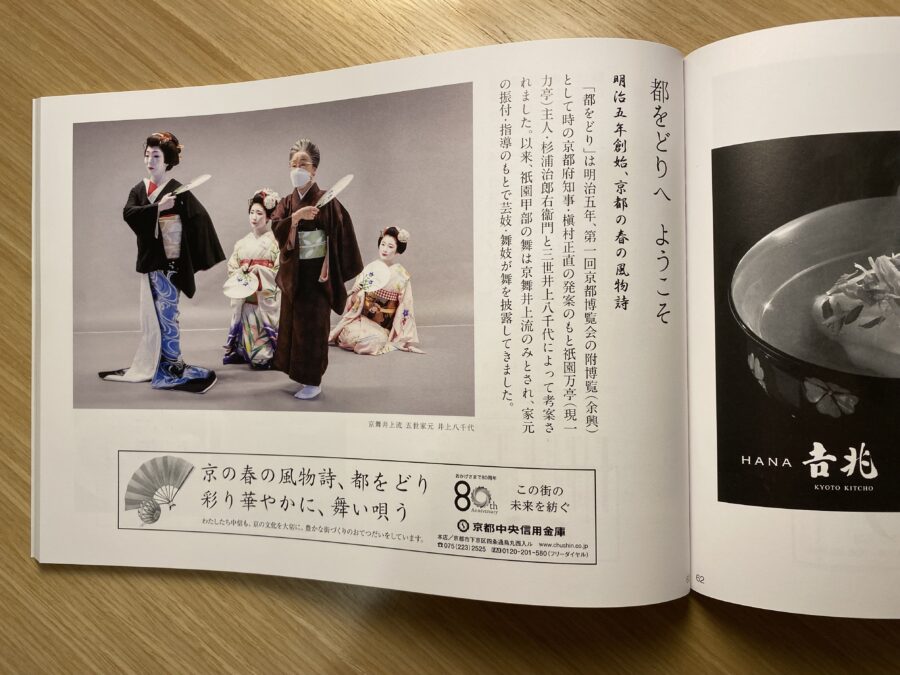

令和初舞台の「都をどり」観てきました。

しかも歌舞練場が耐震工事中により、新しくなった記念すべき南座での講演でございました。

桜満開の仁和寺のフィナーレ舞台は圧巻でございました。

クリエイティブとはここに極まれり。

令和初舞台の「都をどり」観てきました。

しかも歌舞練場が耐震工事中により、新しくなった記念すべき南座での講演でございました。

桜満開の仁和寺のフィナーレ舞台は圧巻でございました。

クリエイティブとはここに極まれり。

京都へ、桜、建築、仕事の旅。

大谷幸夫設計の京都国際会館は1966年に開館されている。その内装は56年経った今もなお評価され続けるもので、何よりも美しい外観と内装の印象は異なると感じる私ではある。去年に続いての訪問。日本のモダニズム建築。

そして、その京都国際開館の会議場向かいのプリンス、村野作品の秀作への滞在は2箇所目、一つ目は「志摩観光ホテル」だった。

村野は晩年まで、建築家は徹底して謙虚でなくてはならない、そう述べていた。資本主義のなかで、建築は勘定できる資本であり、たとえば銀行であれば預金、公共施設であれば税金が使われるのであるから、現代の建築は社会のものなのだ、という認識をつねにもっていた。それゆえに、「村野の作品ではなく、村野の関係した作品」であり、たまたま関係しただけの話であり、作品はやはり社会のものなのだ。そうした態度は、決してニヒルな気持ちから来るものではない。彼は続けてこう語る。「だから社会の人にたいして建築を大事にしなさい、愛しなさい、傷つけてはいけない、ということがいえる。それは村野を生かすためじゃないでしょ。建築自身を生かすためのものじゃないかと思います」(『新建築』1980年1月号より引用)と。

カンティレバーの名作として1920年代に発表された。ミースのセリフであるLes is Moreを具現化した名作であり、座ってみると微妙に上下するそのパイプ椅子としての特徴はとても居心地のいいものでもある。名探偵ポアロのストーリーでも、ハイソサエティの自宅のインテリアで出てきていて、待てよ、時代考証がおかしくないかと調べてみたら、なんとか同年代に生まれているものだった。そう、百年のチェアなのだ。かのY-CHAIR ですら1940年代後半の登場である、その30年近くも前に、パイプのカンティレバーを創造するという凄さがあります。今でも本家から20万ほどで購入できます。

今回の京都入り一番のその目的はゴールデンウィークに行なわせていただく「白雲窯」さんの展示会ためのものでした。その自然な白い雲と青い空、里山の背景は、五年ぶりの今回二度目の訪問でありますが、何も変わらない、大切なものがちゃんとそのままにありました。これは嬉しかったです。

私にとって、その作品群は、色、手触り、質感、釉薬の光、造形、加飾された色使いやデザインを含めて、私が日常的に使っている中で、どれもがずっと魅力的なものでありました。それが縁もあって、私共からの申し出に快諾いただき、今回のゴールデンウィークに展示会が出来ますこと、それは無常の喜びであり、今回初めての特別なことであります。

横浜・石川町の豊かな背景の人々に、そのすべての過程において、ものづくりにおいて、最良を求められる姿勢から生まれくる、質が高く、創造性の高い作品群を是非ご覧・実感いただきたく存じます。

そしてこれからそのストーリーのある、詳細を今後少しづつご紹介させていただきます。

ただ物産が豊富というよりも、それらの食の全てが別格に美味しいということです。栗、黒豆、米、野菜、どれをとってもただ生産しているでなくて、革新的な産物へと進化を続けている、京都の農製品の舞台。京・丹波地方。綾部に向かってます。久々の訪問です。

Folk

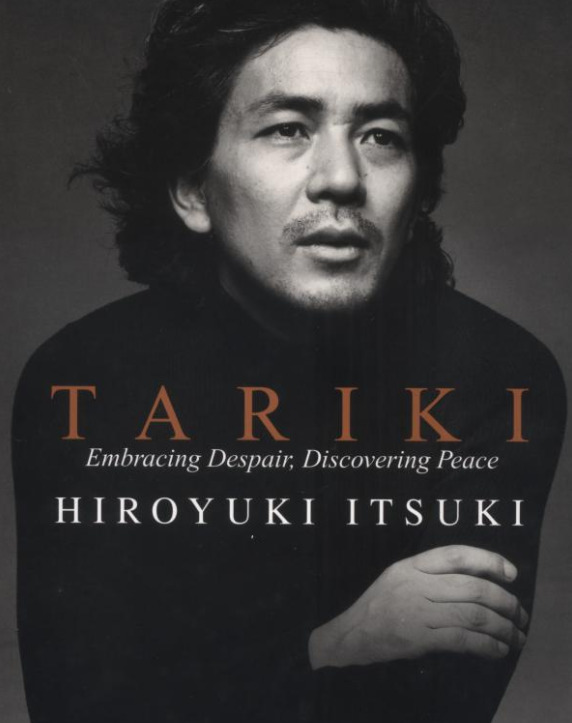

19歳の私にとって五木寛之の小説は決定的で、それに出てきた六気筒のBMWにずっと憧れていた。そのず~っと後、そんな六発のシルキーシックスにその後2代8年乗った。BMWが創ったクルマには都合16年乗ったが、その間にBMWのバイクにも乗った。このエンジンが横に出たRというタイプだった。最初は乗りにくいものだと思ったエンジンの特性もそんなにスムーズでもなくて、でも乗り続けると何でもがそうであるように愛着となって、自分を虜にしたのだ。北海道を一周したのもそれだった。

五木寛之はBMW好きな時代があって短編の小説がいくつかあって、怖い短編:サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー 1987年のものであるが珠玉なものだった。318とそれから新しくなった320の六発の話が出てくる。それをさらに遡って、わが憎しみのイカロスというのが19歳の自分がBMWに出会った小説でこれも内容が衝撃的だった。2000CSクーペが出てくる話、ここでBMWなら六発が決定的になったのだった。決定的にこれを見て、BMWが欲しくなった19歳の自分だった。

そんな五木さんのこんな言葉が好きだ。

「かつては物の向こう側にあるカルチャーに憧れていた」

深い言葉だ。煩悩の定義だ、自分はまだ煩悩の中にいる。