7月 03, 2020

ラファ

とても素敵な生菓子いただきました。

「水仙妹が袖」すいせんいもがそで

若い女性のしぐさを思わせる優美な意匠 (とらやhpより引用)

古く「妹(いも)」は、男性から見た妻や恋人を指す場合に使われた言葉です。

餡を紅と白に染め分けた『水仙妹が袖』は、袖をくるくると腕(かいな)に巻く、若い女性のしぐさを思わせます。江戸時代からあった、きんとん製『妹が袖』を、夏向きに葛製でおつくりしました。

「木陰の水」こかげのみず。

静かな木陰を表しました

夏の強い日差しをさえぎる、木の蔭の静けさには心休まります。青い琥珀羹と白の道明寺羹の涼やかな色合いが、木蔭を流れる冷たい清流を思わせます。

鳴り物入りのACE HOTEL と新風館のSCがこのご時世で遅れながら開業、烏丸御池(からすまおいけ)の角に。ニュービジネスのためにリサーチです。

五条での打ち合わせを午前で済ませ、午後の商談との間を利用して、五条坂から旧一号線を渡るとすぐの河合寛次郎記念館へ、来館者はひとりでした。2階に上がって見ていると、置物かと思ったこの子です。気持ち良さげにずっと寝ていました。竹が冷たくて気持ちいいのでしょうね。誰も二階にはいないし。起こしてしまいました。ごめんねー

投稿日: 6月 22, 2020

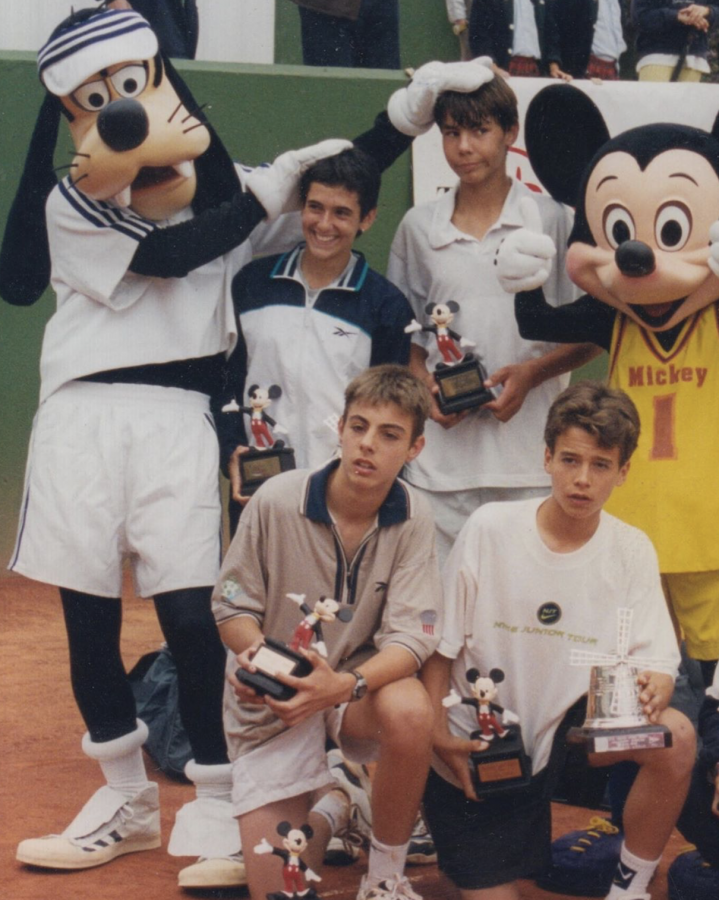

上はジュニアの時代のラファ。

昨日からの Les Prairies atelier asako さん、亜紗子先生にお願いしたお花です。