美味しいお茶しか扱わない 生まれくる背景が違う Like no other

美味しいお茶しか扱わない 生まれくる背景が違う Like no other

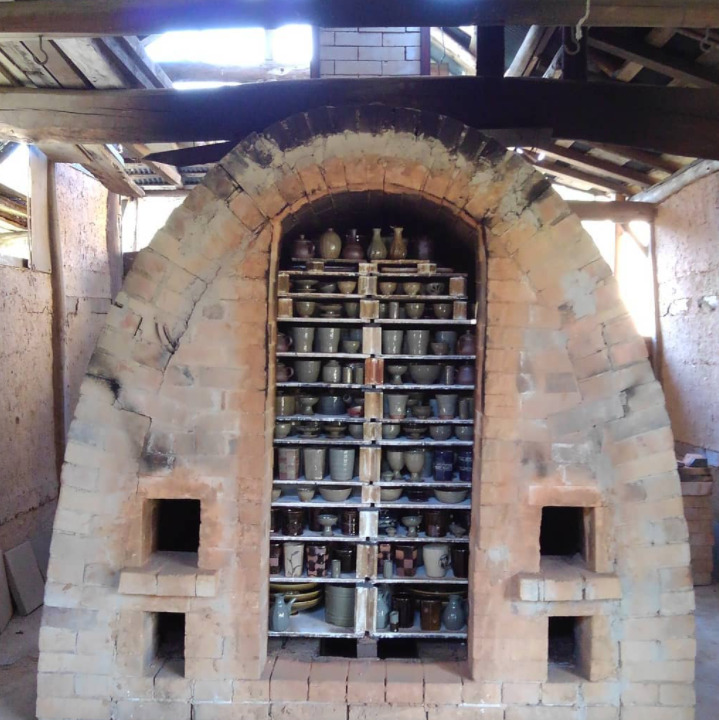

村山光生さんの窯は西洋式の焼窯。ヨーロッパのガラスの窯を参考にたったの24時間で焼成されるという、謂わば画期的な薪窯を自ら考案し築窯されている。この発想も僕から見るとカーボンオフセットに直結する。普通、立派な登り窯などになってくると三日三晩とかというような声をよく耳にするのだ、三日三晩ともなると使う木の量も、求める温度に応じて多くなる。それをたったの一日、少ない燃焼と短い時間でいながら、高い燃焼温度を継続されるという、薪窯に時代が求める要素がそこにいくつもあることになる。そしてそもそも燃やしている燃料も廃木材ということがある。カーボンオフセットの視点で注目すべきところがいくつもあるように思うのだ。

一昨日に横濱に荷物が到着して、ワクワクしながらの開梱作業を一人でしている。当然のことながら、産地、村山さんの陶房で見た感覚とはまた違う目でいる自分がいる。焼き物屋の主人の目、200個ほどの作品はひとつもどうもなっていなかった。まずそれが何よりである。

ひとつひとつを開けてみている、思ったのはやはり「薪窯」は違うだった、全然違う。これはいくつものいろんな産地・作家さんたちを見てきて初めてわかること。力強い、とても、そう思う。何がそう感じさせるのだろうと、開けながら自問した、なんとなくとか感覚的にとか、良いようにいいたい、自分の飾ったことばを謂っているのか、、、何度も自分を問うた。

いや、違うな、強さが違うな、釉薬が違うな、光とか、色と、生地の色と、それが焼けて焼け色がでる接点が表面に出ている、それがガラス質になって、それもなんか分厚いのだ、輝く都市=ル・コルビュジェ が如く、石川町の小さな陶器店に舞い降りてきたのだから、なんともだ。光り輝いている。

この青磁という色の複雑かつ執拗な美しさなのだが、たくさんの塊が来て、初めて感じるものであった。一個一個見ていて、丁寧にテーブルの上に置いてみてそう思う自分がいる。あらためて「青磁」だな、美しい。たくさんが揃うと初めてそのウィービングされたストーリーがわかるのだ。

綾部にお邪魔した時に、時を同じくして、村山さんが灰をいただいているという、お客さんが、灰をもって来られていた。その時はその話、持ってこられている事実だけが記憶のメモリーに入っていたが、、、今、それを想い反すと、この光がそれだ、それの光がここにある。ということに至った、全てにおいて無駄が無い、薪、窯、土は窯の周辺裏手で採れるもの、そして釉薬の灰だ。

話はそれるが、8年前に訪れていた、鳥取民藝の牛ノ戸焼の小林さんが、灰と釉薬の関係の話をしながら釉薬を作っている現場を見せていただいた、そして灰と釉薬の話を長くしていただいた。それも、その話もその当時はまだ周辺の話を支える知識は自分にはなくて、それだけがメモリーされていた、でも確実にメモリーしていた、とても大事な話なのだと小林さんも言っていた。それが、白雲窯でつながったのだった。

(今回はここまで、薪窯の話は続きます)

イガが圧倒的に強い、勝てる時に勝っていればいいと思う。やはり基礎フィジカルの築き、とメンタル面の気付き、充実だろうと思う。チームとアドバイスをくれるメンターの存在。ずっとシャラポワが勝っていた大会、だからマリアは今もポルシェのアンバサダー。大会で勝利すれば、今のもっともいいポルシェがついてくる、今回は赤のタイカンだった。選手もこの大会は欲しいだろう。イガも今回に勝ってシードが与えられるから、毎年連勝していく可能性が高い。イガが試合が終わるたんびにすぐに手に付ける時計はロレックスだ、すでにアンバサダー、テニス選手にとっては、ロレックスからアンバサダー指名されるのはとても名誉で、特別な素質のある選手にしかない、ロレックスがいろんな観点から見て選んでいるはずだから、強さだけではない。アシックスはイガの高騰する契約料に対して維持し続けるかどうかがポイントになってしまった、急激に勝利をもって上り続けるからだ。さすがにナイキやアディダスとはそこらへんの持ってる予算が違うから。ロレックスにポルシェ、ほんとうの意味の頂点にある証明を手に入れ始めている20歳のイガである。ナダルだけを彼女は見ているから勝利に慢心することはないだろう。グランスラム20勝がテニスをする彼女の目標になった。

ジョコヴィッチの母国での大会である。250だからWOWOWの中継やオンラインの見逃しからも外れていたのだが、いい内容だった。ジョコの名前のつく、ノバックというコートだった、100ゼロのアウェイに対して、アンドレイはよく我慢してた。ジョコの調子がずっとおかしい、おかしいというレベル、ずっと見てきたからわかる。頂点は極めてしまっていたのかも知れない、キャリアにおいて。ルブレフがこれまた圧倒して勝った。ロシアの選手には大変な時代が続く、男女ともに20代中盤までが支配する現代テニスの時代において、とても重要な数年、たったの3~4年が上部大会で勝てる年齢なのに、キャリアでもっとも調子いい時代に、重要な大会を大会側からスポイルされてしまう。大会側にも事情はあるのだろうが。かわいそうなのはキャリアの中で頂点を迎えつつある選手たちだ。表彰式で並んでいた、中には次世代のテニスを担う人もいるであろう、ボールボーイ達の目の前で見せつけられた、ルブレフのほんとうの強さへの羨望のまなざしだけが救われた、今のジョコをねじ伏せたのだから、ルブレフがエースをとっても拍手する人がいないのだから、この大会で勝つメンタルはすごかった。よく指導されている。そして自らメンターに聴きにいってもいるけどね。

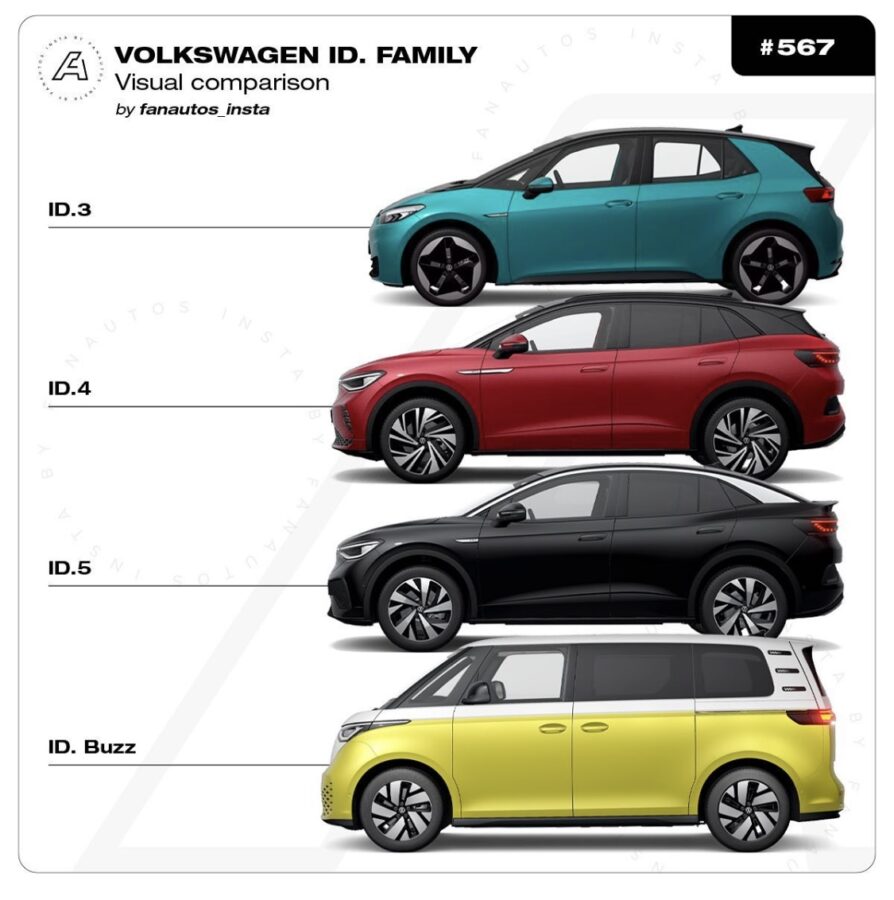

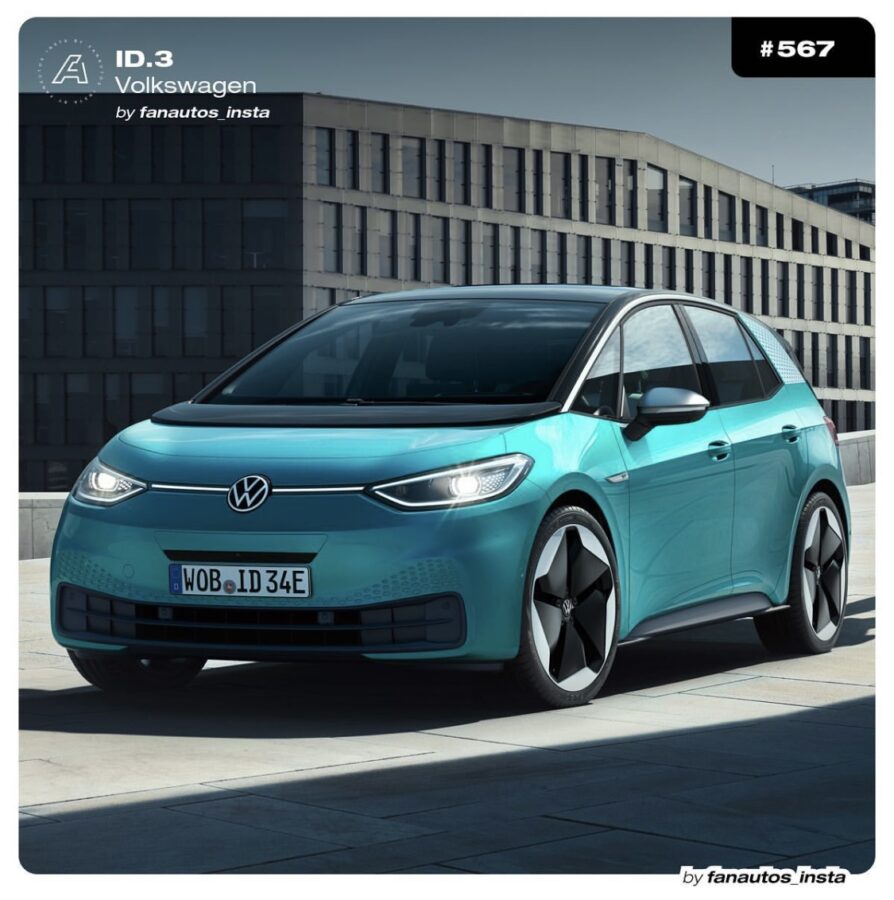

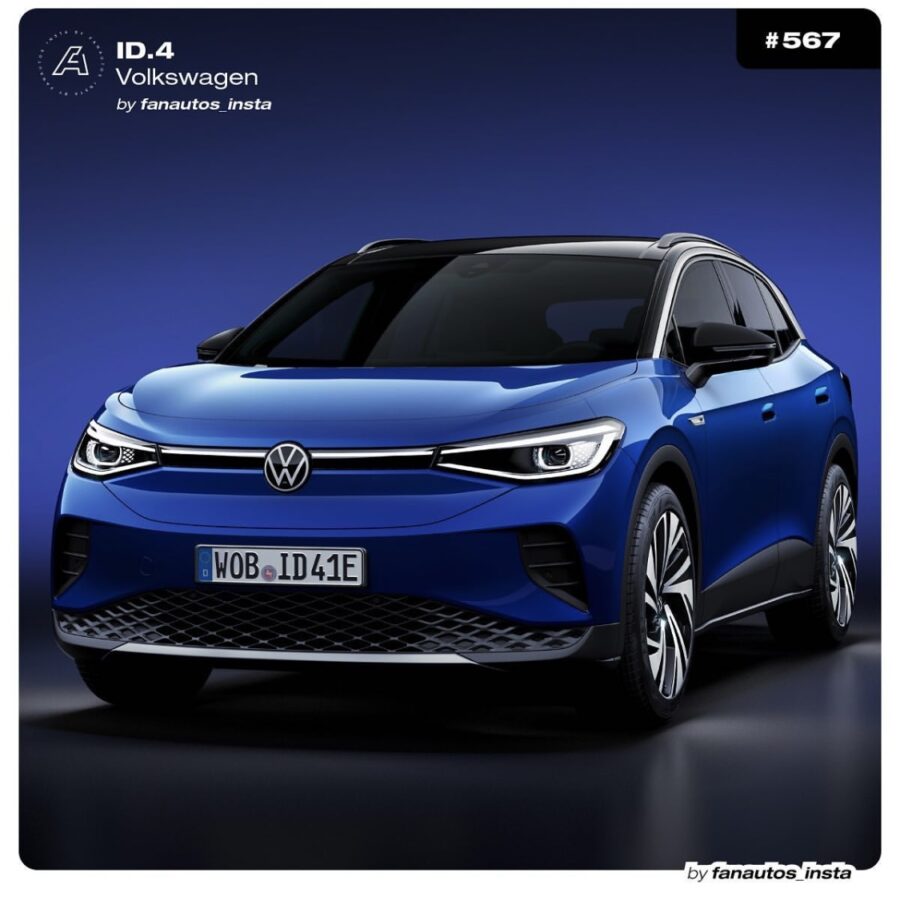

北米マーケットにおける、フォルクスワーゲンの EV 電気自動車。早くも販売の核となるラインナップが揃った。超・高級車のテスラ以外では圧倒的な速さのラインナップ、ライフスタイル、ライフサイクルに長い視点で対応が完成した。これこそが中庸のプレミアムという思想なのだ。今までは日本車の天下だった北米の日本車だが、このVWや韓国車の圧倒的な展開のスピードからはおぼつかないように見える。超・高級車レクサスでどれだけ展開しても、このように中庸価格のラインナップがそろわなければ、経営に影響する、やがて。中国マーケットはもっとEV競争は熾烈で、日本には虎の子の北米がもっとも大事ではあるが。。。

さらにデザインのレベルが高すぎるのだ。

森正洋さんの平型めし茶碗の展示会は昨日をもちまして、つつがなく終了いたしました。

開催時期を4月に据えた初めての年でした。おかげさまでタイミングもよくて、たくさんのお客様にご来場いただけました。何周か廻ってまた、いろんな意味で再評価されているように感じた、今回の催事でございました。ご協力いただきました、デザインモリコネクションさまにこの場で御礼申し上げます。

また森デザインを愛し、ご来場いただきましたお客様にも御礼申し上げます。

MWL STORE 店主敬白