Made With Love

Made With Love

満足。元町の「日本料理・仁」さんのおせち。京都・吉兆で修行された基礎はいろんなところで出てきます。僕の好きな味です、さすがです。千枚漬けにやられました、まさか横浜の味でいただけるとは。。。

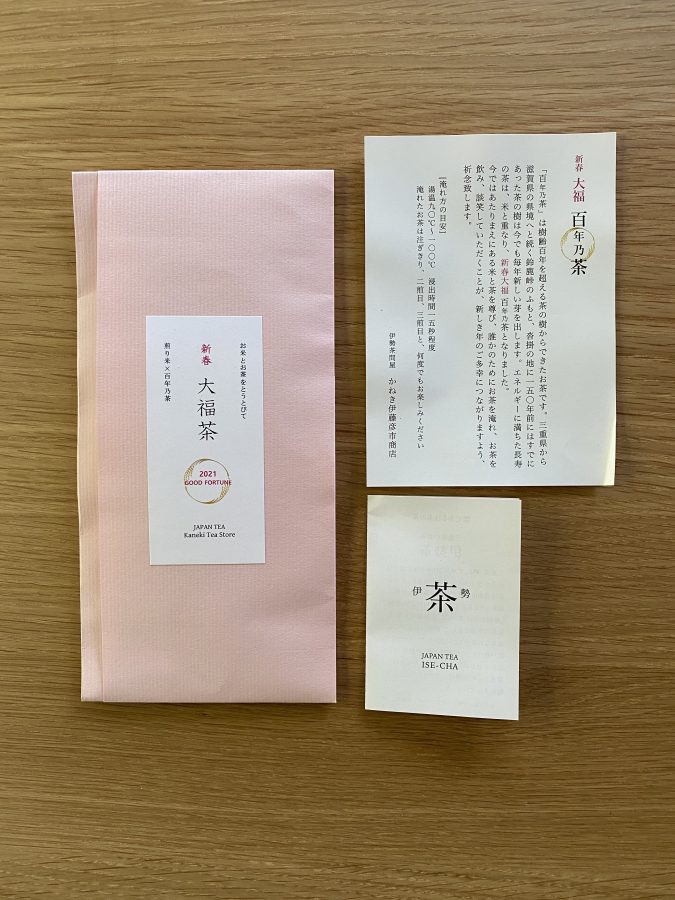

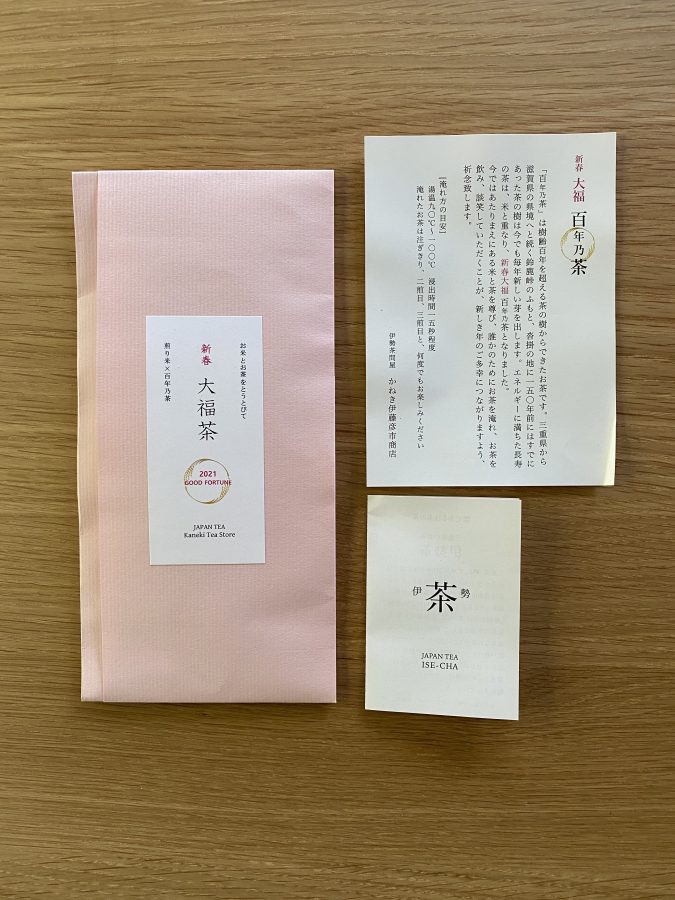

クリスマスからお正月、中区の次世代さん達にいろいろを作っていただき、でのんびり過ごしています。全てがMade With Love 満足度高いですどれも!ありがとうございます。

この街で生きて行こう。

I wish you a pleasant voyage 「ご安航を祈る(安全な航海を祈る)」船舶間通信の世界共通の旗信号、旗が一つの文字を表す。この旗はUとWを意味していて、上記のような意味がある。ここにこの旗はずっとあり海を見つめています。最も横浜らしい場所だと私は思う。

年の始まりに普通の挨拶もなかなか簡単には言えなくなり、どのような言葉がふさわしいのだろうと考えていた。年末から年始にかけての写真を撮りに先週の天気の良い日、今年は天気だけはずっといいのだから複雑だというか、せめてものことか、、、と思っていた。写真は良いものが撮れた、さすがにこの天気でこの丘だから。そして今までの普段ならそう思わなかったのかも知れない、ふと、この2枚の旗がどうも気にかかり、海に関したこのような旗っていうのは、確か全て意味があったよなと思い、調べてみたら、やはりこういうことだった。

いろんな意味になると思う、人生やそれぞれの人たちの暮らしもまた「航海」なのだから。基本に忠実に、今年一年の「ご安航を祈る(安全な航海を祈る) 」どうか、みなさまにも自分にも。

2021年 年始のご挨拶 MWL STORE 店主敬白

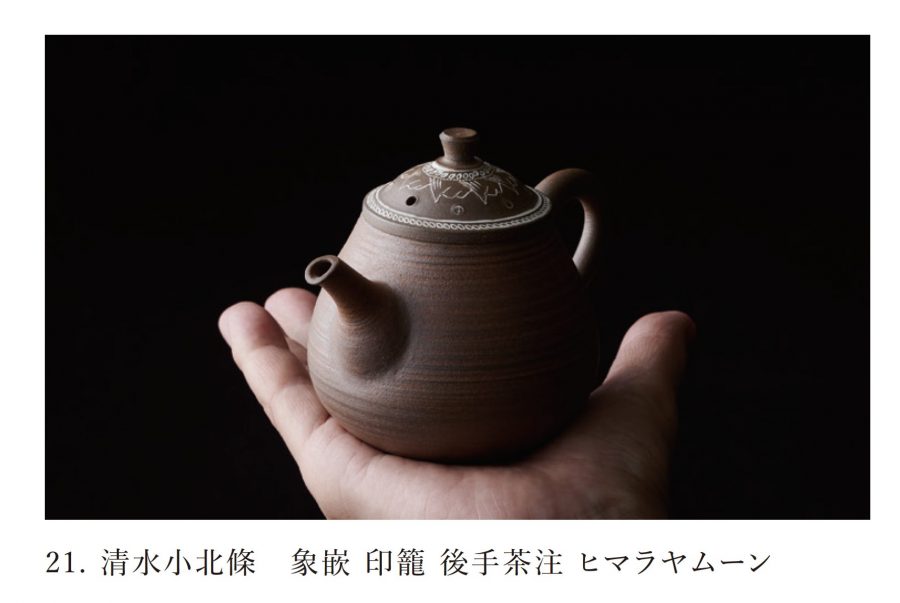

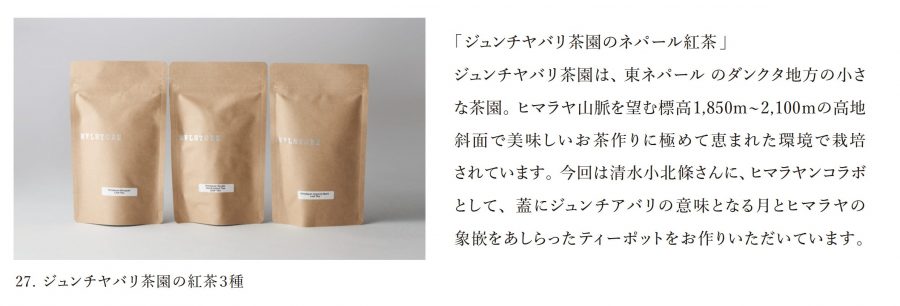

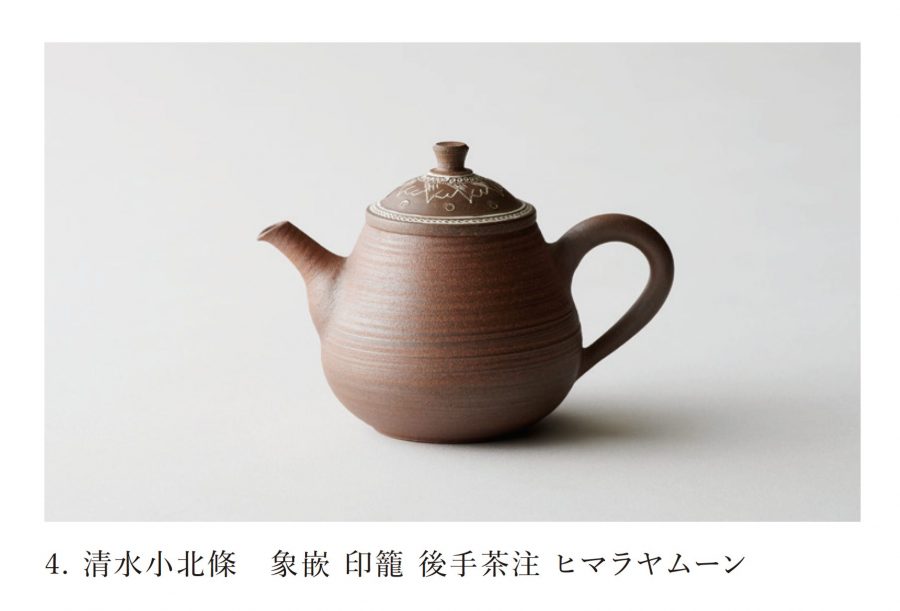

ヒマラヤの麓で育つジュンチヤバリ茶園の紅茶。その山麓に思いを馳せた紅茶用急須を清水小北條さんにお創りいただきました。知る人ぞ知る極上の紅茶を生み出すネパール茶・ジュンチヤバリ茶園の名前の由来、ヒマラヤ山麓に昇る月を描いていただいています。

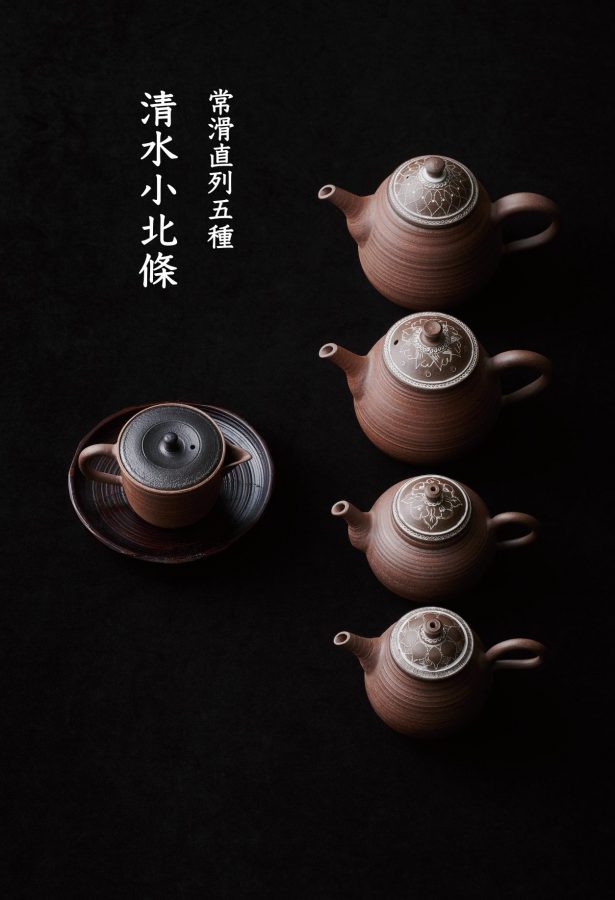

2021 MWL STORE – 常滑の急須作家さん達の創作展 – より。

来る年もMWL STORE 新春の始まりは常滑の急須展でスタートします。

常滑を代表する若く才能豊な作家さん達の逸品を厳選してご紹介しています。

日本の優れた急須のそのほとんどを産出する常滑市、煎茶や紅茶を

美味しく淹れることだけのために、土を作り、ろくろ挽いて、繊細な薄さで

焼き上げられる、それは長い歴史と積み上げられた伝統そのものであって、

それこそが六古窯ならではのものであり土壌です。

それは美味しいお茶・紅茶と急須の出会いの物語でもあります。

初売りは1月3日(日)(12時より18時まで)と4日(月)(12時より19時まで)

✳️ [今後の情勢を注視しながら、場合によっては中止、または期間を変更する場合がございます。]

投稿日: 12月 28, 2020

おせちに飽きたらグラノーラ。美味しい・食感の良い、粉々でないグラノーラがありました。MWL STOREの営業、年内は明後日の月曜日までです。お正月に試してみてください。左スタンダードな味は1400円(税別)、右の抹茶の上品な味がかかった抹茶味は1600円(税別) ギフトにも大変喜ばれています。記憶に残る人となる製品です。

可愛いいですよね、さすがのセンス。口溶けもよくて、美味しい〜。そして今日は家でチキンを食べました、これがとても美味しかった。