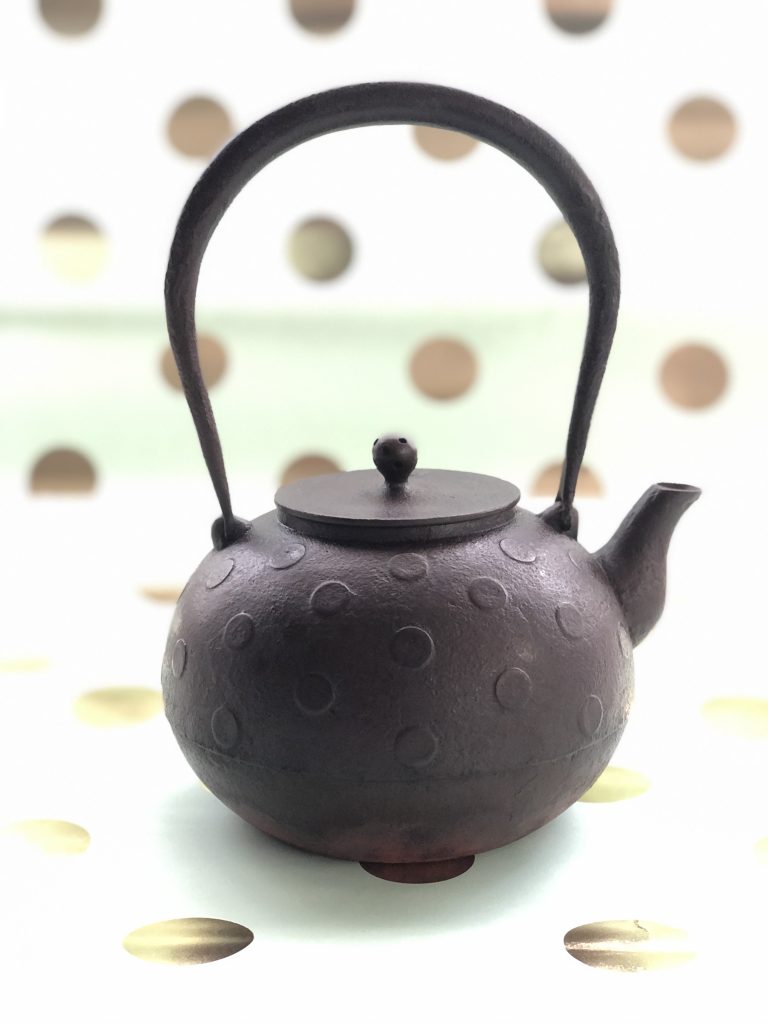

500ccのKINTOのトラベルタンブラー500には毎朝これで入れた60度の白湯が入っている。それを水として飲む。鉄分が程よく良い。350のタンブラーは緑茶と紅茶で使い分ける、毎日三本持ち歩きたいけど流石に重いから二本にしている。お茶はどっちかを選んで毎日出る。においというか香りが付くからだ。茶にとって最も大事な部分だから神経質になる。この鉄瓶、鈴木盛久工房ので、3年前に日本茶への決意とともに買った。注文して一年くらい待った。数ある盛久の中でも最もモードなデザインだと思ったからで、あまりにクラシックなものには興味なかった、自分のものだからだ、なんかCDGっぽいなぁと思った瞬間に決めた。3年くらい経ってようやく鉄瓶らしく落ち着いてきたなぁ。

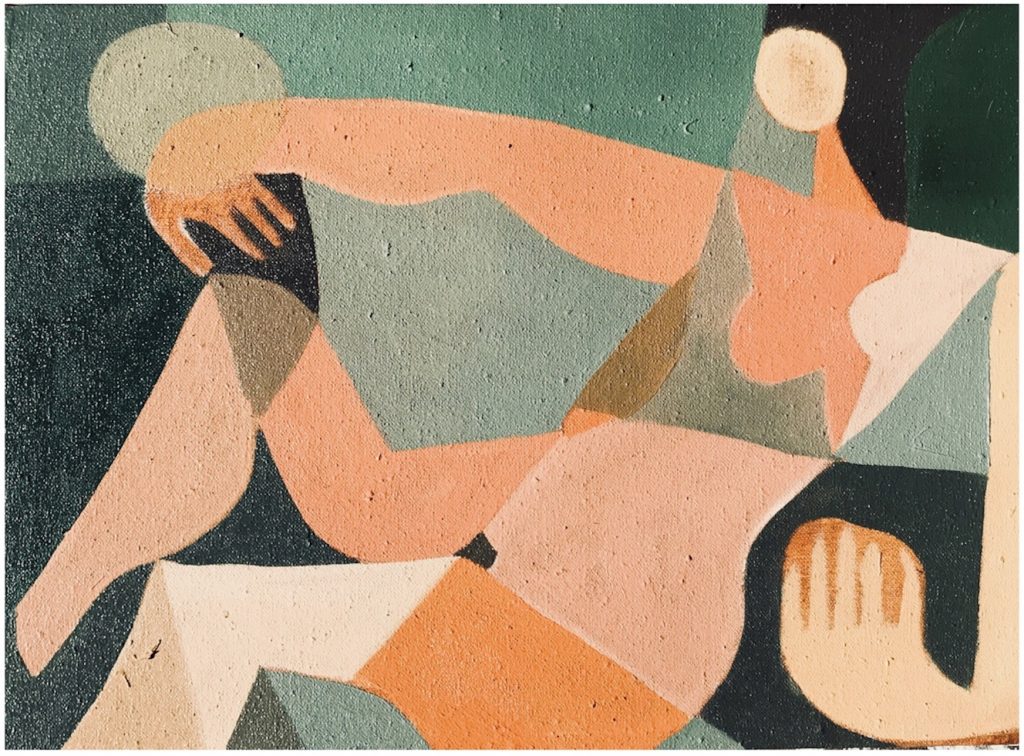

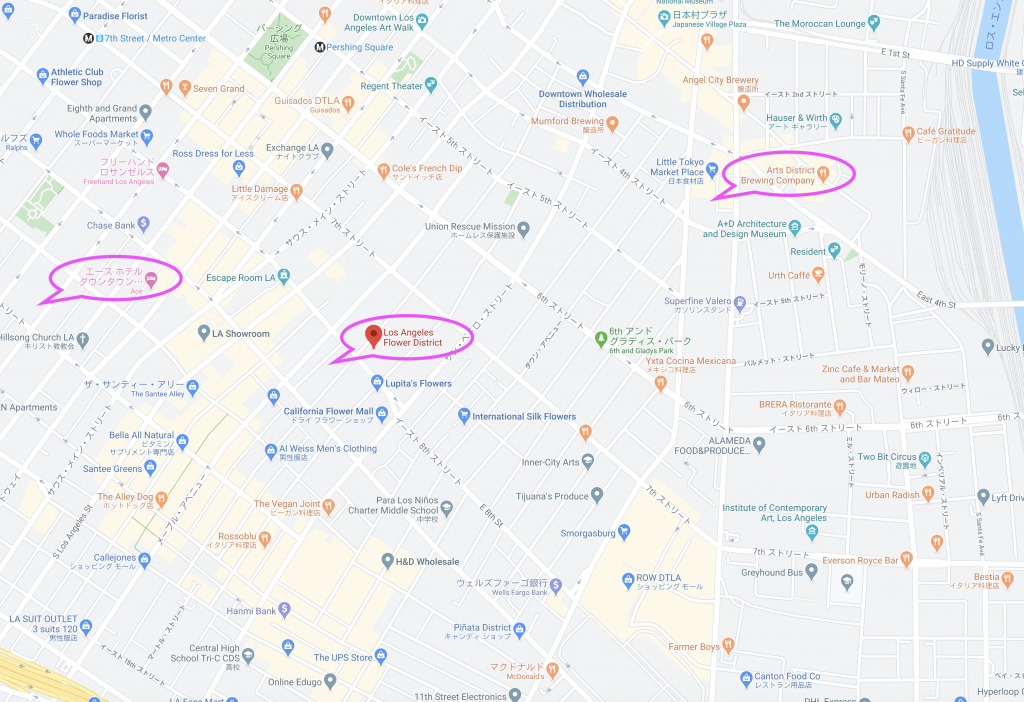

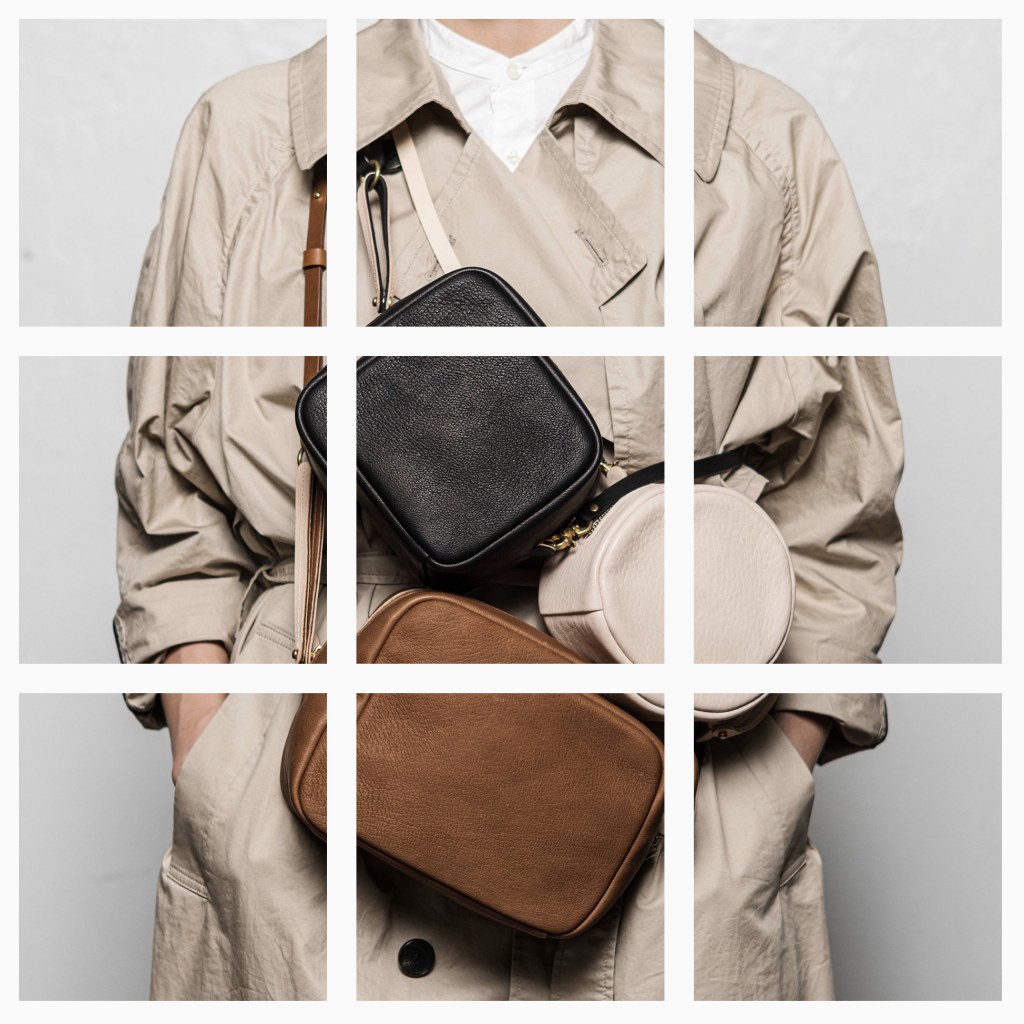

キュービズムの幾何学的な線に触発された、「ポスト印象派」としての20世記初頭の芸術運動はパブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックにより有名ではありますが、このジェサリン・ブルックスも今を生きる女性として、活気に満ちた女性中心の美の理想を提起しています。今や女性にとっては画期的な時代だと言える。そういう、時代が要請するアートの表情の新しさを大きな壁に、キャンバスに、現在に、表現し続けるブルックスなのです。彼女はLADT(ロサンゼルスダウンタウン・ディストリクト)の花屋さんの卸の店が多いエリア・フラワーディストリクトに住む。ACE HOTEL LADTやアーツディストリクトからもほどなく、昔は治安が悪くて近づくこともはばかられていたエリア、行政の徹底的な指導により生まれ変わった街に根付く新しい息吹は確実に育っていて、魅力的な街が多い西海岸の中でもLAならでは位置づけになっているのです。

All images © Jessalyn Brooks

投稿日: 2月 19, 2020

天目(てんもく)とは、元は茶葉の産地だった、天目山 (中国) 一帯の寺院に於いて用いられた天目山産の茶道具で、天目釉と呼ばれる鉄釉をかけて焼かれた陶器製の茶碗のこと。中国・天目山で留学修行した日本人僧が持ち帰ったものと云われる。そこからの呼称「天目」今の日本でも各地にその影響はあり、酸化焼成でも還元焼成でも見た目に大差は出ないため、また黒磁の生産は比較的容易であったため、日常用の陶器として各地の窯で焼かれることになりました。言わば焼きもの釉薬の基本、まずこれが出来てというところか、美術表現のスタンダードと私は解釈。いろんな産地、処にその呼称が出てきます。その手法は中国では宋つまり10世紀頃からありまして、日本では鎌倉時代にあたる12世紀頃に伝来し、天目の茶碗は中の茶の保温に優れたものとして茶道を愛好するものに好まれたために、こうした茶碗を「天目茶碗」と呼んで珍重して茶会の席にも用いられたという歴史があります。茶碗が有名ですが、濱田からの影響でリーチが好んだものの釉薬手法、「天目」ただの黒いマグではない、いわれがあります。それがイギリスの西端でマグカップになっているとは。手にもフィットしていいものですよ。ずっと愛着が湧いてくるような、今の時代そんなものはあまりないですよね、土で創られて、焼かれて、そして飛行機に乗って極東の横浜にやってくる、陶王子の旅は続くのです。

陶王子(陶磁器の作品たち)の歴史をひもといて、それぞれの時代にどんなものが生まれて今に至っているのかを、今、調べています。それが面白いのです。縄文・弥生・古墳・飛鳥・奈良・平安・鎌倉・室町・安土/桃山・江戸・明治・大正・昭和・平成・令和、なぜ器を扱うのかを自分に問う旅、陶王子の旅。

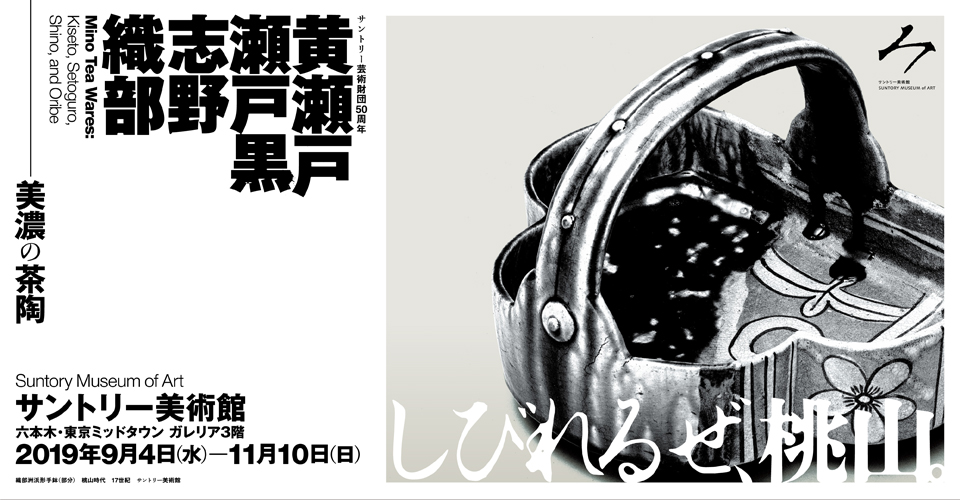

特に今、興味が集中しているのが「安土・桃山」という時代、以前から申し上げておりますようにたった30年ほどの時代、他は数百年という単位が多いのにであります。それは、その前の時代とその後の時代の間にあった、元号じゃなくて時代なのに30年なのでありますが、いろんなものが突然に花開いた時代でありました。30年を「安土/桃山」という呼称で別枠にしなければならないほどの存在感がある時代だからに他なりません。僕は特には「織部」という思想と表現方法に興味は集中しています。なぜなら、陶磁器表現の革命であったからで、やっと大陸のコピーを卒業したいという意思が生まれて表現した時代だったからです。だからそのアバンギャルドぶりは半端ないのです。それを辿るのには縄文まで遡らねばならなかった。それぐらい面白いのが「織部」です。いずれここで深くご紹介することになりますが、あのサントリー美術館で行われた、アバンギャルドの織部の大懐古展は歩いている間中ずっと、笑顔になってしまうほどに、素晴らしいクリエイティブで溢れていた。そんな「安土/桃山」という時代なのでした。いずれほどなく。陶王子の旅。