5年前にEames Houseを訪ねました。

最ものリスペクトの対象であり、このご夫婦の生きざまは素敵です。

私には最終的に住宅が一番の興味の対象なのかもしれません。

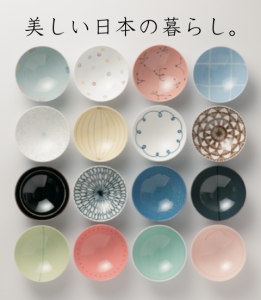

その中のさらにキッチンとテーブルの上、食卓の一食を丁寧にするための暮らしの在り方とスタイル。

それを突き詰めて行きたいと思っています、一つのスタイルだけにこだわらず。

歴史の遺跡であるはずなのですが、この当時は家のすぐ近くにこのサインのみでした、さすがです。引き算ですね、なんでも。それこそディテールが際立つってものです。

まぁ、どきどきしながら歩いてきたら、あのレッド&ブルーはまぎれもなく、ずーと本で何回も見た、チャールズ&レイ・イームズの居所だったところ。出張中に亡くなったチャールズ、その10年後のまったく同じ日に亡くなったレイ、とても仲がよく、ユーモアあふれるクリエイティブを二人で創出し、世界に今も影響与えている。「最も重要な他者」の関係を生涯に渡って築きあげて行った。あまりにも素敵な場所であり、空間でありました。

有名なイージーチェアとオットマン、住居の中は撮影できない。

サンタモニカの海岸線の丘の上にある、景色は抜群だが木に覆われていて直接は見えないがそれがまた。

本とか取材で見る光景はこれ、ブルーの下が正面入り口で、すぐ二階に上がる螺旋階段がありました。

滞在した1時間半ほどはもううなりっぱなしの、興奮状態、ずっと来たかったところで、まさか来れてしかも見ることができて、そして説明付きだったというありえないこと。

建物の案内と説明をしてくれたエリック、ボランティアでした。

私達のお店のビッツゥの什器もそうですが、スチールでありプレハブであるということが惹きつける、今建てるにはデザインイメージを加味しながら、時代にあった設計ができます、素材からあらゆることがですね。

もともとはCSH(CASE STUDY HOUSE)の♯8/1949年建築、「雑誌・Arts & Architectureのスポンサードで実施の実験的住宅建築プログラムでそのほとんどは西海岸・ロサンゼルスで28棟作られた」での登録です、アメリカといえど戦後の物資が不足し、ベビーブームが起こった時代の新しい住居提案だったわけです、工場でつくる家、つまりプレハブ、その考えをうまく具現化し、作っているのが、今の日本の大手ハウスメーカー、CSHは大きな影響を与え続けていますね。

PHOTO:MWL STORE 、EAMES HOUSE にて撮影。