昨日、ちょっとした打ち合わせでお立ち寄りいただいた亜紗子先生が置いていってくださったお花。グレー色、実にいい、家に帰り僕の部屋においていたら部屋の温度で花ひらいた。可憐ですね。

おいしいで

昨日、ちょっとした打ち合わせでお立ち寄りいただいた亜紗子先生が置いていってくださったお花。グレー色、実にいい、家に帰り僕の部屋においていたら部屋の温度で花ひらいた。可憐ですね。

おいしいで

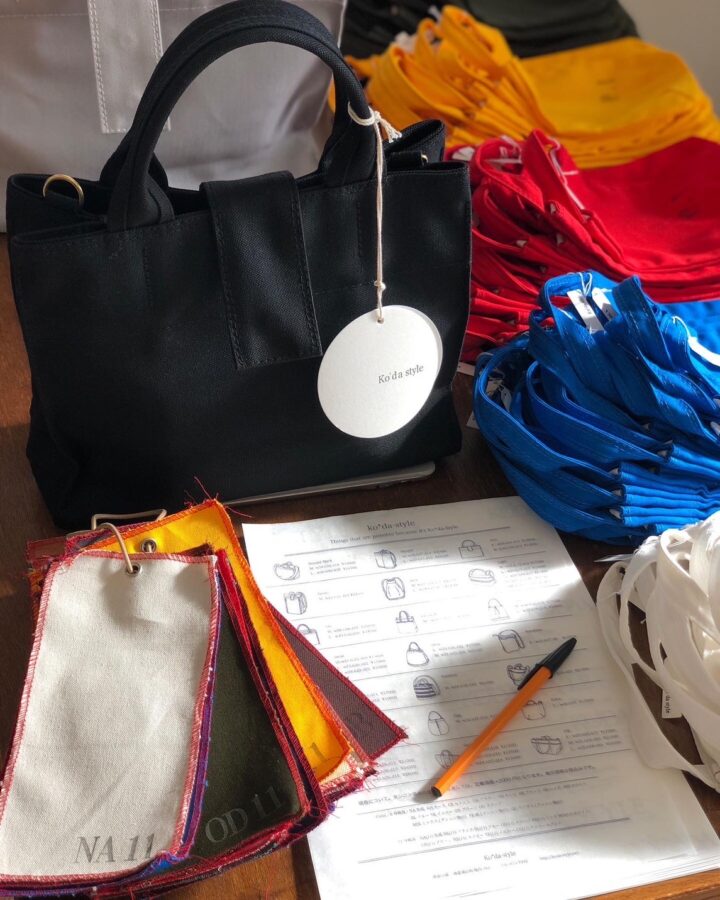

本日6時まで、オリジナルのご自分らしい一品を。

お創りするするイッピン、イッピン、納期は4~5ヶ月を要します。じっくり待ってくださいね。

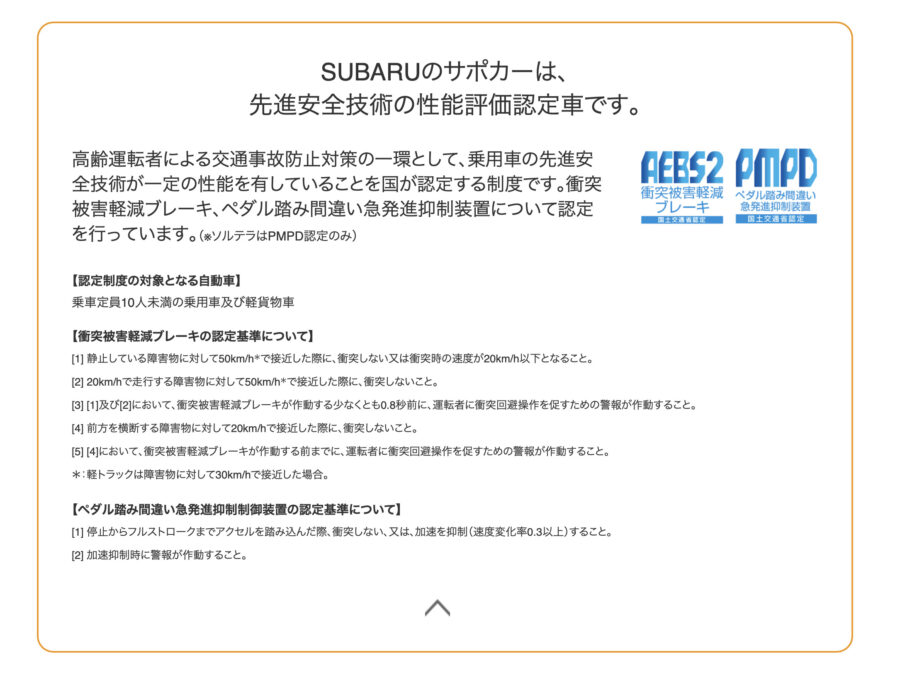

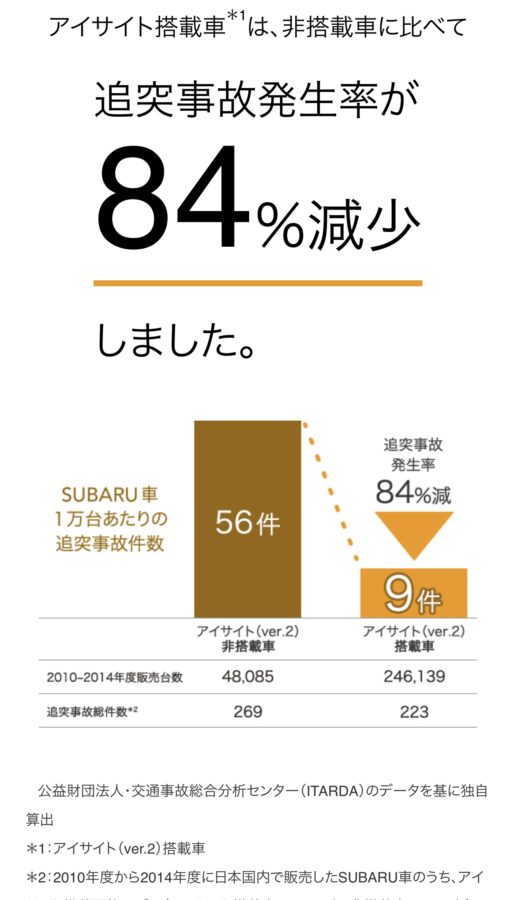

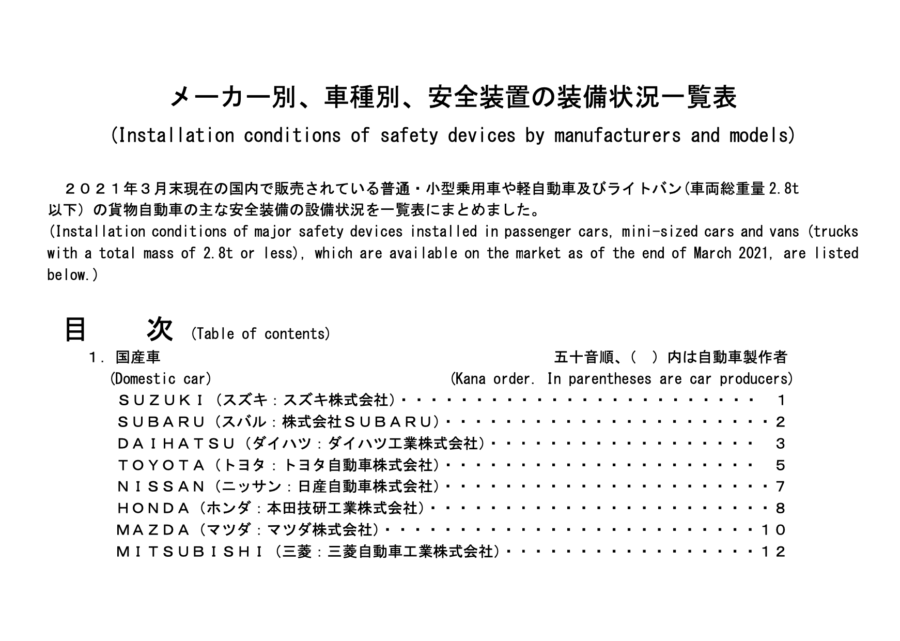

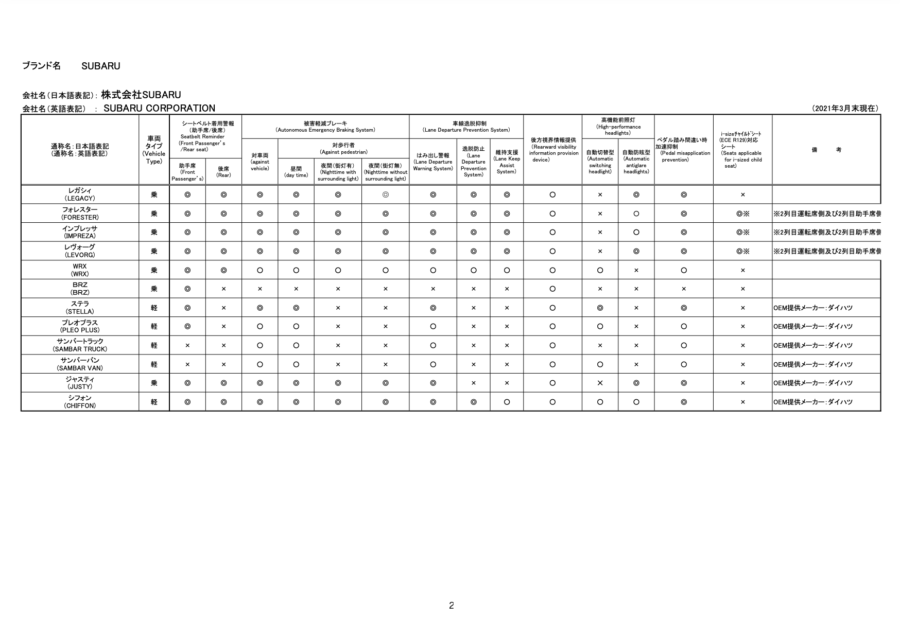

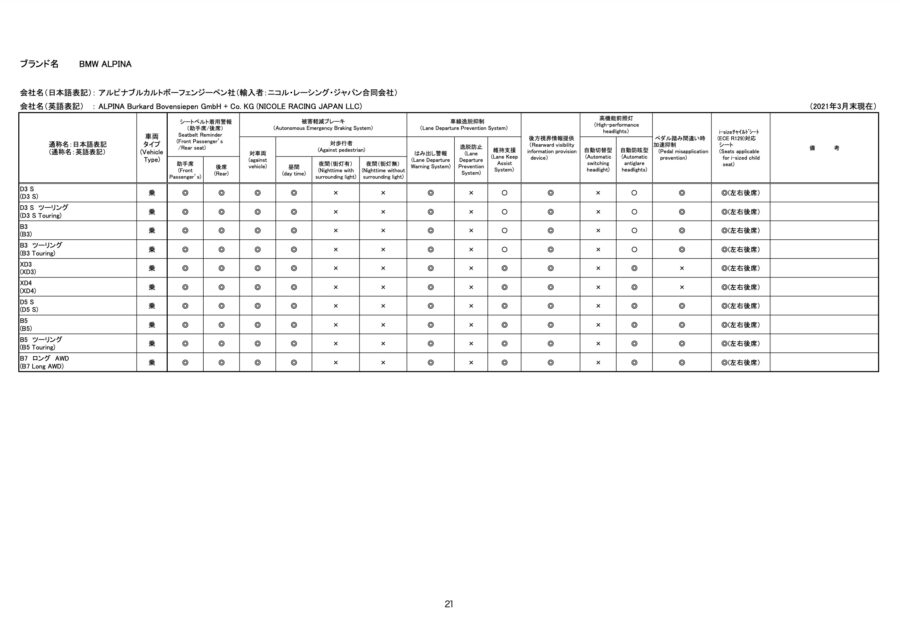

スバルが気になってきた。以前からそうであるのだが、特に安全性に対する取り組みに。アイサイトである。クルマ文化の第一世代の方たちが後期高齢者に入ってきつつある。車があったかなかったかという時代という意味の大世代で人口が多いのである。走れば良い時代だった。それが運転ということが若い頃と違い簡単ではなくなってしまう年齢に達しているということで、それには電子制御の恩恵を受けなければ運転できないよ、という時代になったということでもあると思う。制御がついているかいないかは大変なことなのだ。私は制御付きの車に乗りたい。他者に対する安全性の高いクルマにである。若い中心世代の方のほうがそういう新しい制御のある車に乗っているように感じる、年齢の高い人ほど旧い、制御もない車に長く乗る傾向が高いようにも思う。愛着とかデザインとか、古いものがいいと。わかるのだが、でも、こと安全ということを考えると、乗るなら制御が必須になった時代だとも個人の見解として思う。少なくとも自分からぶつけてしまうことなど無いように車が制御してくれるのなら、そういう車に乗りたい。

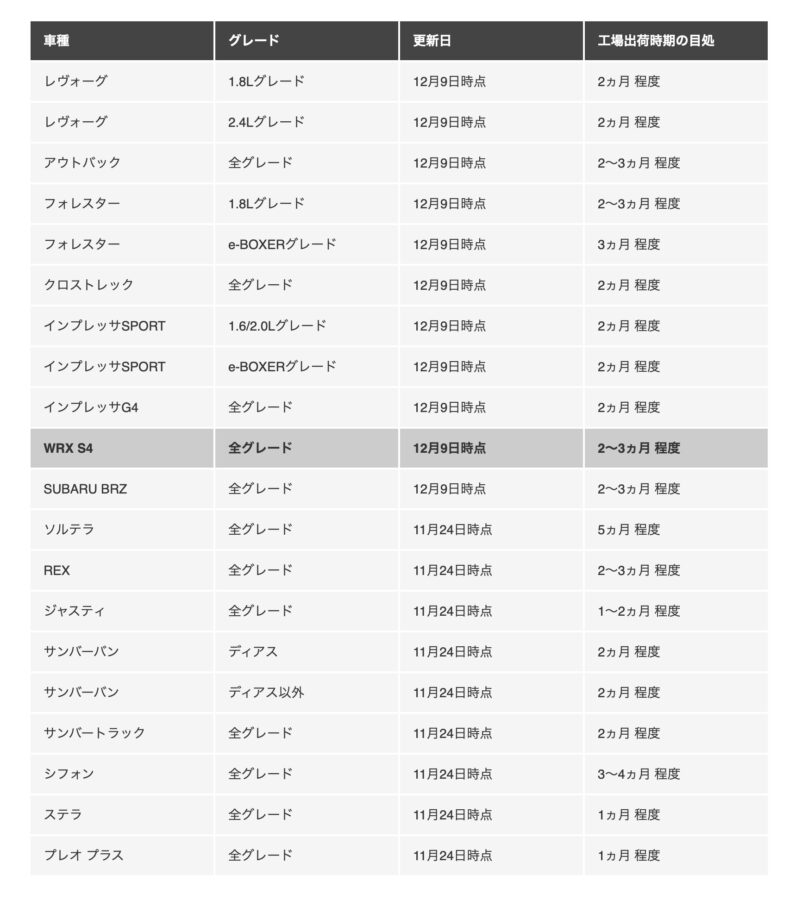

スバルの納車、生産がすごいな、今の情報、早いのだ納期が。各社とも少しこだわりのある車なら半年や一年は普通であるのに。WRX S4の全グレードが2〜3ヶ月程度とは。。。

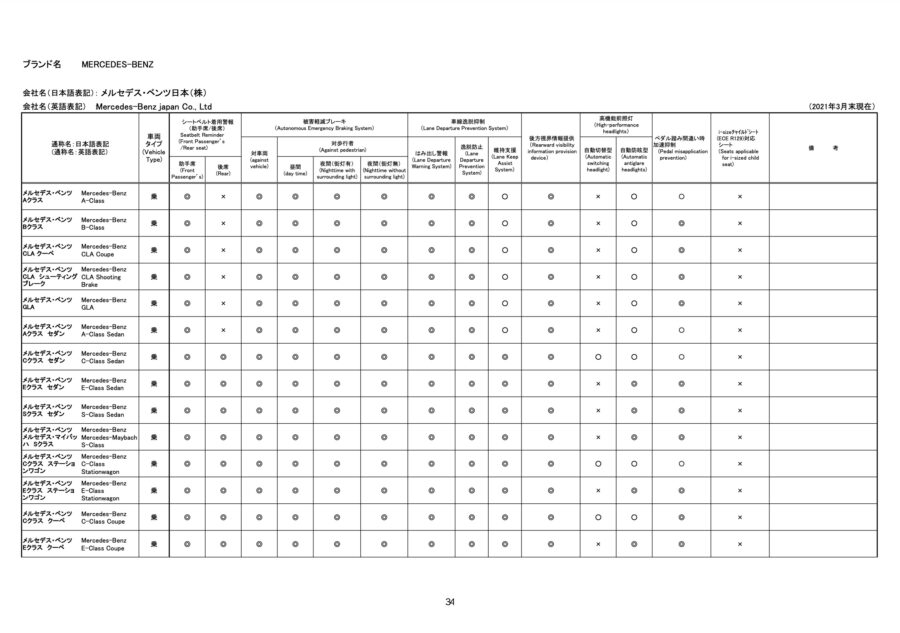

とは言え、簡単には搭載していることを判断は出来かねることはある、VWジャパンもデータ上は全ての車についてはいないが、最新のゴルフの制御はあらゆる場面で危険を察知したら数センチ単位の接触に近づいたらガツンと驚くようなブレーキがかかるから。そういうのを含めてどういう基準なのかは各社とも慎重に見る必要がありますが。いずれにせよ、スバルがすごくて、今の技術では先進しているのは確かだ。アメリカでの圧倒的に高い評価もそこらへんがベースにあるのだろうと思う。

本日より、葉山・コウダスタイルさま 受注会が始まります。MWLの右斜め前のビル、薬局さんの右のビルの3階で開催。自分のオリジナルの逸品を!一品・ひとしなの手創りのプリミティヴ、ステッチ一つにも個性がやどります。

朝ごはんじゃなくて、アフタヌーン・ティーと言う習慣で。本当に美味しいクロテッドクリームです。イギリスで食べるままがありました。少しお高くて、数日で賞味せねばなりませぬが。マーマレードとスコーンの相性は抜群でございます。