本日は月曜日、定休日にあたります。12月はいよいよ安土さんの展示会の後半にあたります。ご来店されるお客さまも多くいらっしゃいます。ごゆっくりお選びいただけますよう、火曜日も営業いたしますので、🎄クリスマス、🎍お正月へのインテリア計画に是非、たった一つで室内空間が劇的に変化、多様になる、安土さんのランプの導入をご計画くださいませ。

投稿日: 12月 01, 2025

投稿日: 10月 08, 2025

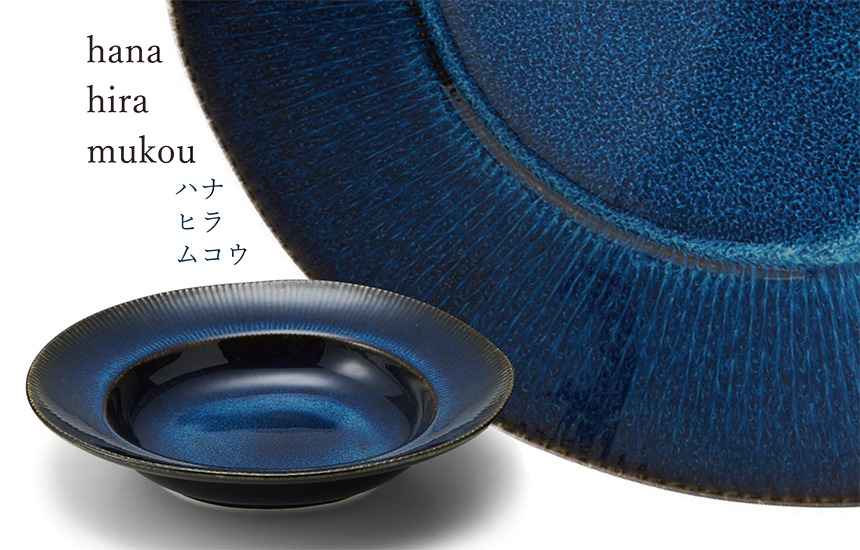

深山食器店

岐阜県瑞浪市。三市からなる美濃焼産地の中でも磁器、特に白磁の製造に特化したこの地区に深山はあります。

昭和中後期、世界の工場として欧米の洋食器ブランドの依頼に対し上質な白磁の洋食器を供給した時代に培われたものづくりの基礎。

それら受け継いだものを基に、現代の暮らしに寄り添った丁寧な道具としての器を作られています。

創業の頃よりMWL STORE 元町は白磁にこだわっています。深山食器店さまと繋がったきっかけは、金沢で見ていた柳宗理さんの大学での展示で、改めて再度、宗理にガツンとやられていて、ここんところ、白磁だなぁオレのルーツは、、、と思ってしまいました。金沢行くたんびに見ていて、その宗理の食器の一つのシリーズを深山食器店さんが作られていることに辿り着いたわけです。

そこから深山食器店さんを深掘りしていくと、あるわ、あるわの素晴らしさに出会ってしまったわけです。

そしてPOP=UPをお願い申し上げたわけでございます。なんとな。

私はこの深山食器店さんに「中庸のプレミアム」私が推進する思想としての、思想、を久しぶりに企業に見ました。僭越ながら、そう感じてしまいました。ここ何年、それを感じる企業さんに出会えていませんでした。つまり私の琴線にかかる、思想と見え方、創造性と価格を日本製で具現されているところです。

私が、「我が意を得たり」と思ってしまったのも、存外知るべくして導かれて行ったと言っても過言ではございません。私には幸福というのはこういう時間のことでございます。お一人の作家さんだけでなく、ご担当、企業さんからそれを感じている次第です。どうぞ作品展にご来場いただき、優れた作品性の数々をご覧いただき、実際の使用にご購入をお願い申し上げます。

まずはカレー皿から、どんどんUPしていきますから。

このまんまの作品はもうございませんが、年明けの、常滑の最高急須展がまたあります、うちで、その時にはいろいろそろってくる予定でございます。あぁもう何年だろう、年明け急須、横浜〜

小北條も僕も「美の種」を蒔くのが仕事

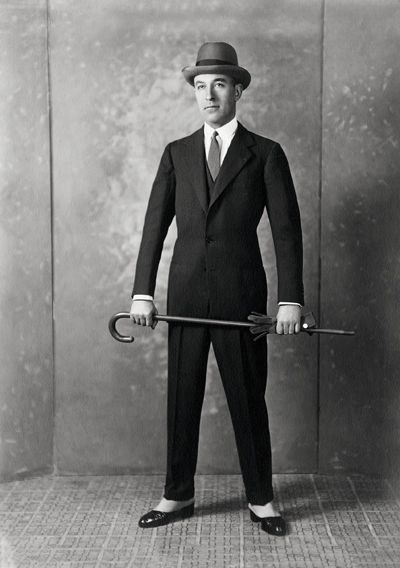

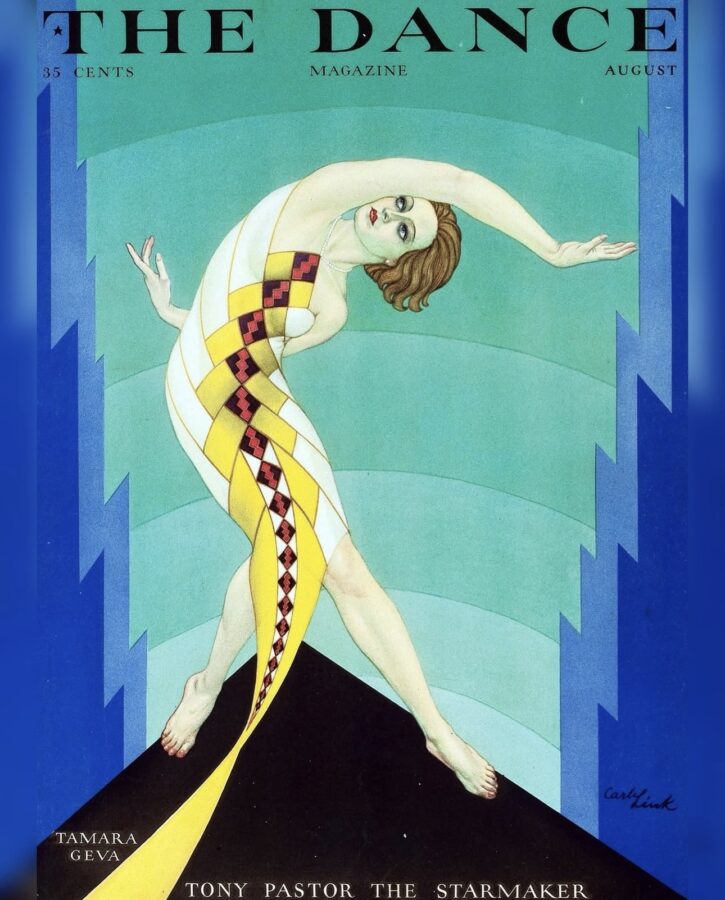

MWL BUSINESS Brand Story アール・デコを追いかける、今回はアール・デコとファッション

ファッションは私の出自。生涯をかけて作り上げるもの、MWL の根幹、だから日本で創られているお洋服にこだわるのです。

さて、アール・デコであります。アール・デコの始まった年代とは、一般的に1920年代に始まったとされています。

この様式の名前は、1925年にパリで開催された「現代装飾美術・産業美術国際博覧会(Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes)」に由来しています。この博覧会を機に、世界的に広まっていきました。

第一次世界大戦後から第二次世界大戦が始まる1930年代後半にかけて、建築、工芸、ファッション、グラフィックデザインなど、様々な分野で流行しました。

アール・デコの時代を駆け抜けたファッション人としてのジャン・パトゥの際立った存在

その影響はファッションにというか、先見性のあったジャン・パトゥという個人に大きく影響した。たった49年の短い人生をセンスという名のもとに生きた男の物語だった。センスのメゾンの始祖とも言える男の短い49年だった。今も名前が残る。LVMHが持っている、それはフランスそれもパリの無形遺産だと言えるからだろう。特に香水が優れている。全てのメゾンが香水をするのは収益性の高さからである。宝飾品のように。日本人はあまり香水を好まないが欧米人には絶対のものである。メゾンが生き残った根幹の商品が香水と宝飾品。

パトゥは1914年に自身のメゾンを創設する、なんと27歳の時であった。第一次世界大戦で、メゾンは一時中断を余儀なくされ、戦争の前線から戻ると、彼は直ちにブランドを再開した。そのクリエイションは、バルカン半島や東方への遠征がインスピレーションとなっていたと言われる。若きクチュリエが望んだこと。それは、それまで女性に課されていた制約の多い衣服から女性を解き放ちたいというものだった。彼は、コルセットのないドレスや丈を短くしたスカートを販売し、街中で着用することを前提としたスポーツラインや、自身のイニシャルのモノグラムを発表した。パトゥは、競合ブランドのランバンや最大のライバル、ガブリエル・シャネルと比べて、先見性という点で際立っていた。たとえば、彼はテニスチャンピオンのスザンヌ・ランランをミューズにし、ボーイッシュなスタイルが流行していた当時に背面のネックラインを低くしたロングドレスをデザインしています。彼の先を見据える力は確かだった。1919年から1924年の間にメゾンの収益は30倍に増加。当時のセレブリティたちがこぞって彼のドレスを求めたのです。

日本における西洋様式をいち早く取り入れてきた街、横浜。中でもアール・デコの様式は横浜の歴史にとってとても重要な位置付けにあり、街が発展してきました。

今から102年前の9月1日におこった関東大震災、その震源地は神奈川県。横浜には人口が集中していただけに未曾有な大災害となり、壊滅的に街が壊れました。長い長い復興の時間がかかり、その後の復興事業の大事な部分に、自分たちが誇れる、好きでいることのできる街、として復活再生をするという項目が盛り込まれました。

そんな状況下、この荒廃し何もなくなってしまっていた美しい横浜に、再び復興のシンボルとして後世に誇れる建物、象徴的なものを建てようという考え方です。その礎になったのが、横浜の三塔です。キング、クイーン、ジャックの愛称で今では馴染み深い。それぞれ、キング:県の本庁舎、クイーン:横浜税関、ジャック:横浜市開港記念会館のことで、これらは神奈川の復興のシンボルとして、港横浜、神奈川を象徴し、再び美しい街を作り上げていく礎となっていきました。

そして港を通じ、商船や客船によって世界の人たちが来る街に、世界に誇れるような国際ホテルを創るという気運も生まれ、横浜市が主体となって新しいホテル、その名もホテルニューグランドが誕生しています。今も土地などは横浜市が所有するもので、地代などをホテルは横浜市に支払っています。国際都市としての横浜の始まりの場所が山下埠頭を見下ろす場所に建築されたのでした。

これらの復興事業は1920年代の後半に建てられて、この当時のアール・デコの世界的流行の影響を受けてそれぞれの建築に取り込まれていて、日本で他に例を見ないぐらいにアール・デコな街が横浜市なのです。

その背景には復興復活再生というプログラムがありました。

中でも100年経った現在も魅力的に日々を更新続けるホテル、それがホテルニューグランドです。

ここのアール・デコは圧巻です。外装からすでにアール・デコが始まります。1927年竣工の横浜復興のシンボル。

ホテルニューグランドの設計者は渡辺仁といいます。あの銀座四丁目の三越の向いの時計台のビルの和光ビルの設計者で、同じですね、でも和光の方はネオ・ルネサンス様式のビルでアール・デコではないようです。

建築家のセンスを引き上げなければ、こういうものは歴史に残らない。資本家とセンスが結託しないと歴史上の優れた産物は残っていない。見てきてそう思う。つまり資本家のセンス、教えてもらうということだろう、わからないならば。学びと、言葉を変えて良いだろう。集大成さ、人生の。残るものに残すという。

なぜアール・デコ、なんだって?理由は極めて美しいからさ。

「開物成務」とは、「物」を開き(この場合の「物」は物そのものだけでなく、人間を含んだ広義の解釈)「務」は事業の意味で物を開き、務めを成すと読みます、「開成」とは「開物成務」を略したものです。

進学校の開成の語源です。タダで学べるものなんて何一つない。自ら金を出して学びを教えてもらうこと。

いろんな側面からアール・デコを捉える MWL Business Story 「杉浦非水」編

杉浦非水(1876-1965)は、近代日本におけるグラフィックデザインの先駆者として、明治から昭和にかけて活躍した。彼の芸術的な軌跡は、アール・ヌーヴォーからアール・デコへという20世紀初頭の装飾美術の変遷を体現している。本考察では、特に1922年のヨーロッパ遊学を転機とした非水の様式変化と、日本におけるアール・デコ受容の独自性について分析した。

非水の作品は単なる西洋様式の模倣にとどまらず、日本の美意識と融合した独自の「非水様式」を確立し、現代グラフィックデザインの礎を築いた。三越のポスター、地下鉄開通の広告、『非水百花譜』などの代表作を通じて、その革新性と時代への影響力を考察したい。

東京美術学校在学中、洋画家・黒田清輝がパリ万国博覧会から持ち帰ったアール・ヌーヴォーの資料との出会いが、非水の人生を決定づけた。当時の日本には洋風図案を手がける人がほとんどいない中で、非水は新しい装飾美術の可能性を見出した。「図案は自然の教導から出発して個性の匂ひに立脚しなければならぬ」

1908年に三越呉服店の嘱託となった非水は、日本の商業デザインに革命をもたらした。優雅な女性像、流麗な植物モチーフ、そして調和のとれた色彩構成により、従来の商業広告とは一線を画す芸術的なポスターを制作。「三越の非水か、非水の三越か」と評されるほどの名声を築いた。

1922年、絵画・図案研究を目的としたヨーロッパ留学は、非水の芸術観を根本的に変化させた。フランス、ドイツ、イタリアで最新のアール・デコ様式に触れ、機械時代に適応した新しい装飾美術の方向性を体得した「欧州遊学の目的の一つはポスターの収集であり、関東大震災で急遽帰国後はアール・デコ調のポスターへと一気に移行している」

帰国後の非水は、アール・デコの幾何学的形態と機械美学を積極的に取り入れながらも、日本の美意識と融合させた独自の表現を確立した。直線的な構成と大胆な色彩対比により、モダン都市東京の躍動感を視覚化することに成功した。

1925年、非水はポスター・創作図案研究団体「七人社」を結成し、翌年には月刊ポスター研究雑誌『アフィッシュ』を創刊した。これらの活動を通じて、アール・デコの理論的基盤を日本に紹介し、商業美術の地位向上に尽力した。

「アール・デコは単なる装飾様式ではなく、近代社会における人間と機械、伝統と革新の関係を問い直す思想的運動であった。杉浦非水の業績は、この普遍的テーマに対する日本独自の回答として、今日なお重要な意義を持つ。」

杉浦非水の芸術的探究は、単に西洋の装飾様式を日本に導入したという以上の意義を持つ。彼はアール・ヌーヴォーからアール・デコへの様式変遷を身をもって体験し、それぞれの時代精神を深く理解した上で、日本の美意識と融合させた独自の表現を確立した。

特に1922年のヨーロッパ遊学を転機とした様式変化は、単なる流行の追随ではなく、機械時代における新しい美意識の探求であった。地下鉄開通ポスターに見られる直線的で力強い表現は、モダン都市東京の躍動感を視覚化し、日本社会の近代化を象徴的に表現している。

『非水百花譜』に代表される自然観察に基づく制作姿勢は、デザインにおける科学性と芸術性の統合を示し、現代のデザイン教育にも通じる普遍的価値を持つ。非水が確立した「観察→抽象→応用」という創作プロセスは、今日のデザイン思考の先駆的実践例として評価できる。

杉浦非水とアール・デコの関係は、異文化受容における創造的変換の典型例として、グローバル化が進む現代社会においても重要な示唆を与えている。彼の業績は、真の国際性とは単なる模倣ではなく、自らの文化的アイデンティティを基盤とした創造的な融合にあることを教えている。

主要参考文献・資料として

私が金沢の国立工芸館に通う理由。次回は金沢における、柳宗理を紐解きます。

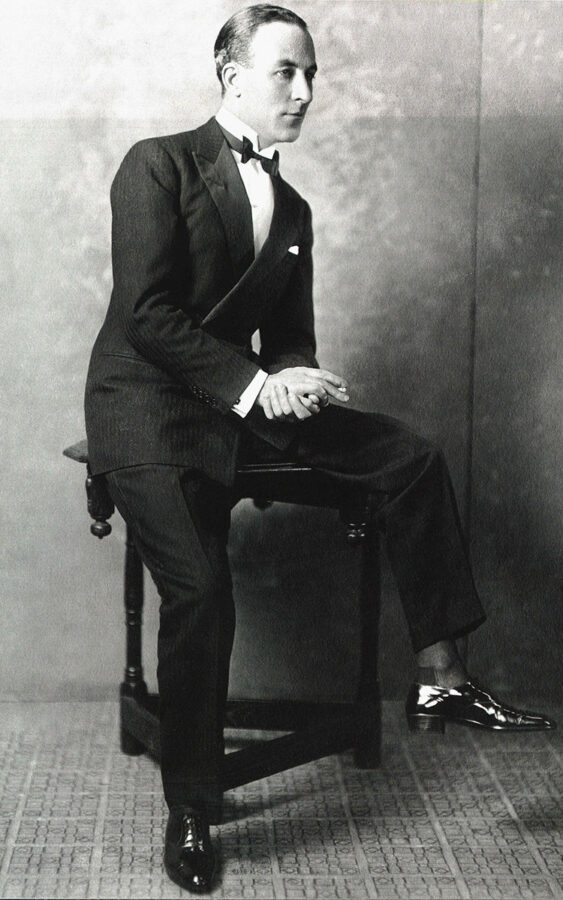

ポワロはもちろんドラマとしての内容は珠玉なものがあります。それに加えていいのは、というか、かなり優れているのはまずファッション(男女とを問わずに、この時代のものつまり100年もの時代の経過、あるいはドラマの制作年からも何十年も経っているにもかかわらず、かなりファッションしています。)こんなドラマはまず日本に見ないし、他の例、コロンボやシャーロックホームズなどの名作においてもそれを見ないのであります。

さらには、内装のセットの素晴らしさである。かなりの予算が注ぎ込まれいる、そして建築、時代考証をちゃんとされた建築や、その内装の美しさはかなり魅力的で、どうしてもこれを見ていると、東京都庭園美術館に思いが行ってしまうのです。あの美しい日本一のアール・デコにです・

そうそう、そして忘れてならないのは、元町からすぐのホテル・ニュー・グランド横濱、これも同年代の建築つまり、あの素晴らしい、内装はアール・デコの様式なのです。だから好きで、いつもカフェの洋食に入り浸るわけです。私がアール・デコにこだわるのはこの辺りの事情が多分にあるのです。

ポワロのアール・デコは誰に教えてもらったわけでもなくて、何度も何度もポワロのシリーズを見ていて、インテリアデザインのスペシャリストの私としては、どうしてもインテリアの細々としたもの、あるいはデザイン、内装装飾とか階段の螺旋とか、ドア、入り口に目が行ってしまっていて、このアール・デコってすごいなって思い始めて調べだすと、出てくるわ出てくるわであったわけで、それでまた見直すと、ドラマの筋書きと共に内装装飾の美しさにニヤついてしまっているわけです。アガサ・クリスティ!ってね。

名探偵ポワロシリーズは、1920年代から1930年代のアール・デコ黄金時代を背景としており、この時代の美術様式がドラマ全体の世界観を決定づけています。デビッド・スーシェ主演のITVドラマシリーズ(1989-2013年)では、制作陣が意識的に1930年代中期のスタイルを採用し、ポワロの世界を視覚的に表現しました。

ドラマでポワロが住む「ホワイトヘイブン・マンション」は、実際にはロンドンのチャーターハウス・スクエアにあるフローリンコートという建物です。

ドラマのセットデザイナーは、ポワロの几帳面で洗練された性格を反映した内装を創り上げました。

制作チームは、イギリス各地の優れた戦間期建築を撮影に使用しました:

ドラマの背景となった1930年代のイギリスは、住宅建設ブームの時代でした:

興味深いことに、アガサ・クリスティ自身もアール・デコ環境で生活していました。第二次大戦中、ホーランド・パークの自宅が爆撃を受けた後、イソコン・ビルディング(ベルサイズ・パークのモダニズム建築)に住居を移しました。この建物にはバウハウスの建築家ヴァルター・グロピウス、マルセル・ブロイヤー、ラースロー・モホリ=ナギも居住していました。

名探偵ポワロシリーズは、単なる推理ドラマを超えて、1930年代アール・デコ時代の視覚的記録として高い価値を持っています。ポワロの几帳面で洗練された性格は、アール・デコの精密性と豪華さを完璧に体現しており、建築とキャラクターが見事に調和した稀有な作品となっているのです。

参考にした文献 Apollo Magazine。

私は湖水地方には1度、プーの100エーカーの森にも2度訪れている。それらをつぶさに見てきて思うのはイギリスにおける物語と環境保全と文化遺産の関係だろう。それらの、今回は湖水地方を報告書として解説していきたい。人生の晩年のまだ若いうちつまり60代終わりぐらいまでに、会社を卒業してからの旅の一つ目にお勧めしたい場所であります。ピーターもプーの物語もまずそこから入っています。それでとても好きになって、とにかく環境保全の規模が違う。なぜピーターにこだわり続けるか?です。

世界中で世代を超えて愛され続ける『ピーターラビット』の物語は、単なる子供向けの絵本にとどまらない。その創造の根源には、作者ビアトリクス・ポターの個人的な人生の軌跡と、英国北西部に広がる湖水地方の壮大な自然との、深く揺るぎない絆が存在する。この報告書では、ポターの人生がどのようにして湖水地方の文化的景観と結びつき、最終的に世界的な文学遺産および自然保護の象徴となったのかを、多角的な視点から詳細に分析する。ポターの創作活動の原点から、後半生を捧げた農場経営、そして自然を守るという壮大な遺産に至るまで、その物語が現代にまで継承される背景を探る。

ビアトリクス・ポターは1866年、産業革命で財を成した裕福な中産階級の家庭に生まれた 。当時の上流階級の慣習に従い、彼女は学校には行かず、家庭教師による教育を自宅で受けた 。弟が6歳で生まれるまで、彼女は他の子供と接する機会もほとんどなく、その内面は孤独に満ちていた 。

しかし、この閉鎖的な環境は、皮肉にも彼女の並外れた創造性と、自然界に対する鋭い観察眼を育む土壌となった。彼女は自宅の庭の植物や昆虫、そしてペットとして飼っていたウサギ、カエル、イモリ、ヘビなど様々な動物たちを飽くことなくスケッチし、その画才を着実に伸ばした 。彼女は後に、もし学校に通っていたら、教育によって独創性が薄れていただろうと語っている 。この事実は、彼女の恵まれた境遇がもたらした孤立が、彼女の芸術的感性を形成する上で不可欠な要素であったことを示唆している。彼女にとって、ロンドンは「束縛の象徴」であり、夏の休暇で訪れる田舎こそが「人格的独立の象徴」であったという分析は、彼女の創作の核心に深く根差した精神的な対立を浮き彫りにするものである 。

ポター家は毎年、3ヶ月に及ぶ長い夏季休暇を風光明媚な場所で過ごすことを常としていた 。幼い頃からスコットランドの田舎で自然への愛を育んだポターは、16歳になった1882年の夏に初めて湖水地方を訪れる 。

彼らが滞在したのは、ウィンダミア湖のほとりに建つゴシック様式の館、レイ・キャッスルであった 。この地で彼女は、のちにナショナル・トラストの創設メンバーとなるハードウィック・ローンズリーらと出会い、彼らが構想していた地元の自然保護運動に深く共感した 。この16歳の夏の経験は、単なる休暇の思い出に留まらなかった。それは、彼女が創作活動を通じて得た成功の果実を、その創作の源泉である自然の保護に捧げるという、彼女の生涯の方向性を決定づける重要な転換点となったのである。物語の誕生は、同時にその舞台となる地の未来を救うという、彼女の個人的な使命の始まりでもあった。

ポターが友人の子供に宛てた手紙から生まれた『ピーターラビットのおはなし』は、1902年に出版されるやいなや世界的な大成功を収めた 。ポターは、このベストセラー絵本の印税収入を元に、1905年、かねてより心を奪われていた湖水地方のニア・ソーリー村に「ヒルトップ・ファーム」という農場を購入した 。

彼女のヒルトップへの移住は、個人的な自由と独立への強い渇望だけでなく、当時の社会的潮流とも深く結びついている 。急速な工業化と人口増加で環境が悪化した大都市ロンドンを離れ、田園地帯に理想郷や別荘を求める富裕層の動きが活発化していた時代に、ポターはまさにその思想を体現したのである 。彼女のこの選択は、個人的な幸福の追求と、より大きな「田園志向」という文化的運動の交差点に位置づけられる。

『ポター三十六歳の頃の成功であり、パリではアール・ヌーヴォーからアール・デコだった時代を生きている、白洲次郎も同時代に生まれ、重要な時期をイギリスのカントリーサイドで過ごしていて、武相荘の根源となっていると言える。正子でなくて次郎であるのだその武相荘の根源は。』プリンシプルである。

ヒルトップと、そこから徒歩5分ほどの場所にあるカースル・コテージ 、そしてその周辺のニア・ソーリー村は、ポターの作品の主要なインスピレーション源となった。彼女は自身の家や庭、村の風景を熱心にスケッチし、それを物語の背景として忠実に描き込んだ 。

物語と関連する具体的な場所は以下の通りである。

ヒルトップ・ハウス内部: 『ひげのサムエルのおはなし』でサムエルが通り抜ける階段の踊り場 や、『2ひきのわるいねずみのおはなし』に登場するドールハウスの小物 は、ポターが暮らした当時のまま現存している。

ヒルトップ農場の庭: 『こねこのトムのおはなし』に出てくる白い門 や、映画『ピーターラビット』でマクレガーさんの畑として使用された場所 は、ヒルトップの敷地内にある。

村の風景: 『あひるのジマイマのおはなし』に登場するパブ「タワーバンク・アームズ」は今も営業しており 、村の赤いポストは『ピーターラビットのおはなし』に登場する風景そのものである 。

このように、彼女の作品に描かれた世界は、湖水地方の実際の風景と見事に重なり合っている。

絵本作家として成功を収めた後、ポターは創作活動と並行して熱心な環境保護活動家となった 。彼女は『ピーターラビット』の印税を使い、周辺の農場や土地を少しずつ買い取り、開発から守る活動に専念した 。これは、彼女の文学的な成功が、その物語を生み出した「源泉」である自然を守るための手段となった、文学史において稀な例である 。

ポターの保護活動は、単に風景を守るだけに留まらなかった。彼女は自らの農場で、湖水地方の風景に欠かせない在来種のヒツジである、ハードウィック・シープの飼育に尽力した 。この羊は絶滅の危機に瀕していたが、彼女はハードウィック・シープの放牧が牧草地の景観を維持するために不可欠な要素であると考えた 。

彼女は、自然と人間の営みが一体となって初めて美しい景観が維持されることを直感的に理解していた。これは、生物多様性の保護と文化的伝統の継承が不可分であるという、現代に通じる卓越した環境保護思想家としての彼女の側面を示している。

ポターは、自身の死後も湖水地方の自然が守られることを強く願っていた。彼女は1943年に亡くなる際、遺言によりヒルトップを含む15の農場と4,000エーカー(約1,600ヘクタール)以上の広大な土地をナショナル・トラストに遺贈した 。この膨大な遺産により、現在、湖水地方の約4分の1がナショナル・トラストの管理下に置かれ、開発から守られている 。

2017年、湖水地方は世界遺産に登録された 。その登録理由は、氷河期に形成された「手つかずの自然」と、ワーズワースやポターら芸術家の創作活動によって育まれた「人々の営みが織りなす文化的景観」が評価されたことにある 。ポターの生涯にわたる努力は、この地の景観を保護し、その文化的・歴史的価値を現代にまで繋げる上で決定的な役割を果たしたのである。彼女がいなければ、私たちが絵本で見た風景は失われていた可能性が高く、世界遺産への登録も実現しなかったかもしれない。

ポターの遺言に基づき、ヒルトップ・ハウスは彼女が暮らした「そのままの姿」で保存されており、世界中から訪れる『ピーターラビット』ファンの真の聖地となっている 。ヒルトップの運営は、観光客に「本物」の体験を提供しつつ、遺産の保全を最優先するというナショナル・トラストの使命を象徴している。

ハイシーズンには1日に500人以上が訪れるため、入場は時間制となっており、事前にチケットを予約することが強く推奨されている 。また、建物や調度品の大規模な保存作業のため、冬期は閉館する 。これらの措置は、この場所が単なる商業施設ではなく、未来の世代に引き継ぐべき貴重な文化遺産として、繊細なバランスの上で維持されていることを示している。

ポターの愛した湖水地方には、ヒルトップ以外にも物語の世界に浸れる場所が数多く存在する。

ウィンダミア (Windermere): ロンドンからのアクセスが良好な湖水地方観光の玄関口であり、最大の湖であるウィンダミア湖を擁する。鉄道とバスの拠点であり、ホテルやB&Bが集まる 。

ボウネス (Bowness): ウィンダミア湖畔の中心的な港町で、遊覧船クルーズの発着地でもある。お土産物屋やカフェが充実しており 、『ピーターラビット』の世界を体感できる没入型博物館「ザ・ワールド・オブ・ビアトリクス・ポター」がある 。

ザ・ワールド・オブ・ビアトリクス・ポター博物館 (The World of Beatrix Potter): 絵本の世界観を再現したジオラマやオブジェが展示されており、子供から大人まで楽しめる 。ここでは、ヒルトップのような「現実」とは異なる、物語の世界を純粋に楽しむことができる。

以下の表は、物語の舞台となった主要な場所とその関連情報をまとめたものである。

| スポット名 | 関連作品・モデル | 所在地 | アクセス | 見どころ |

| ヒルトップ・ハウス | 『ひげのサムエルのおはなし』、『こねこのトムのおはなし』など | Near Sawrey | ボウネスからボートとバス(599番)で約10分 | ポターが暮らしたそのままの姿で保存された家と庭。 |

| タワーバンク・アームズ | 『あひるのジマイマのおはなし』 | Near Sawrey | ヒルトップから徒歩5分 | 物語に登場するパブで、今も営業している。 |

| マクレガーさんの畑 | 『ピーターラビットのおはなし』 | ヒルトップ農場内 | ヒルトップの見学と併せて訪れる | 映画の舞台にもなった畑の入り口と石垣。 |

| レイ・キャッスル | ポターが初めて湖水地方を訪れた館 | ウィンダミア湖畔 | ウィンダミア湖のクルーズで立ち寄り可能 | ポターが自然保護に目覚めた運命の場所。 |

| ザ・ワールド・オブ・ビアトリクス・ポター | 全作品 | Bowness-on-Windermere | ボウネス中心部 | 物語の全キャラクターがジオラマで再現された博物館。 |

『ピーターラビット』は単なる子供向けの絵本やキャラものではない。それは、作者ビアトリクス・ポターの個人的な人生の軌跡、そして彼女が湖水地方の美しい自然と文化を守るために捧げた生涯の闘いを象徴するものである。彼女の文学的成功は、単に個人の富を築くためではなく、その物語を生み出した「源泉」である自然を守るための手段となった。

彼女の遺産は、芸術作品が単なる娯楽に留まらず、社会や環境に深い影響を与え得ることを示している。創造的な活動が実体的な価値を生み出し、未来の世代に引き継がれる文化と風景を保護するための財源となりうることを、彼女は身をもって証明した。

彼女が守り抜いた湖水地方の文化的景観は、絵本と同様に、今後何世紀にもわたって世代を超えて愛され続けるだろう。ポターの人生と湖水地方の絆は、単なる文学史の一ページではなく、文学、環境保護、そして人間の営みが織りなす、時代を超えて語り継がれるべき壮大な物語なのである。

まとめるに参考とした文献など