”静寂の次に美しい音楽が生まれる瞬間”

月曜日祭日の振替で本日は休みでした。休みは美術館と映画の日。

みなとみらいのキノシネマですごい映画の再上映をやっているのを発見して、見に、映画見て、横浜美術館に流れようと思っていたら、横美も振替で本日休み、ですよねー。

で映画のみ、ECMレーベルのかっこよさは当時70年後半にやってきて、特にケルンコンサートのあの途中に入っている、ライブ録音だから、キースの気合いの声、すごいなぁって、擦り切れるぐらいレコードを聴いたこと。

この映画にはキースは出ていませんが、アイヒャーの音楽やジャケットのセンスの良さのルーツを垣間見ることができるのと、それぞれの録音の現場に立つプロデューサーとしての仕事ぶりに、目が釘付け、あっという間に終わる。

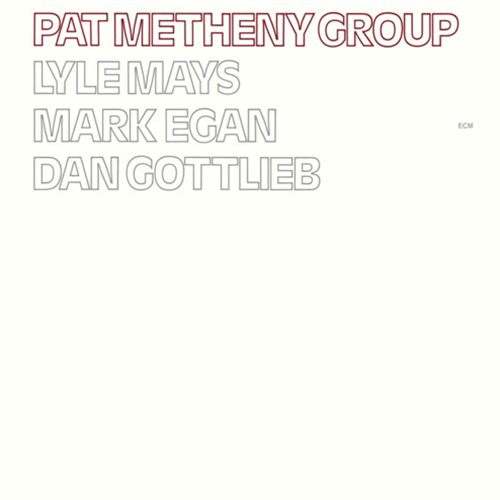

パット・メセニーの収録曲、定番の”いつかは王子様”がマイルスで知った自分にはこの当時のギターの新しさに歓喜したのでした。

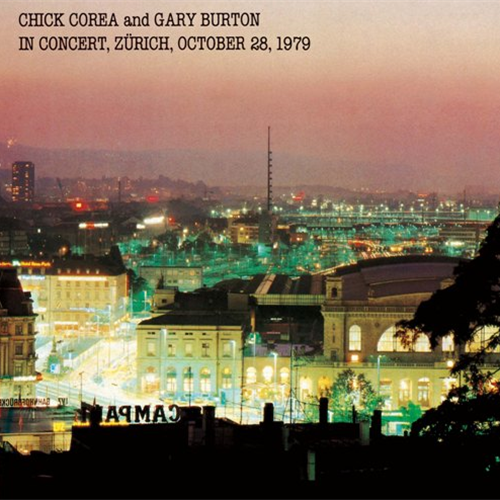

そしてチックとゲイリー・バートン、チックもさることながら、バートンは現代ヴィブラフォンの4本マレット奏法のイノヴェーターとして名高い、若い頃のロン毛がかっこよかったのです。MJQのミルト・ジャクソンとともに我がアイドルでした。MJQのアルバムPYRAMIDのVENDOMEって曲聴いてみて、レコジャケデザインも曲もすごいんだからほんと。スポティファイで2秒で到達できるから。

いずれもこの映画の収録とは関係ない、ECMレーベル全体の話です。