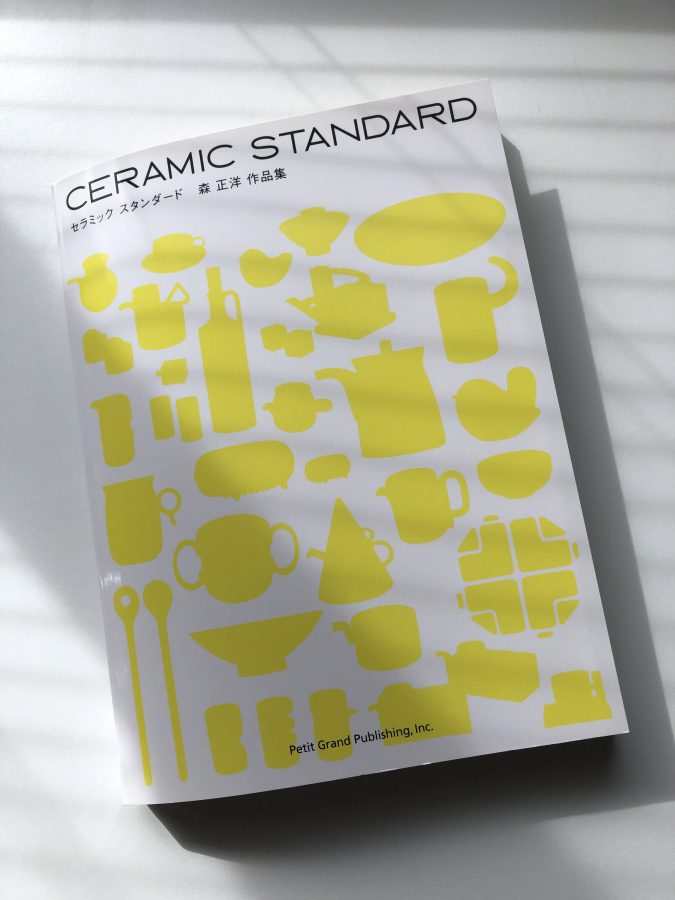

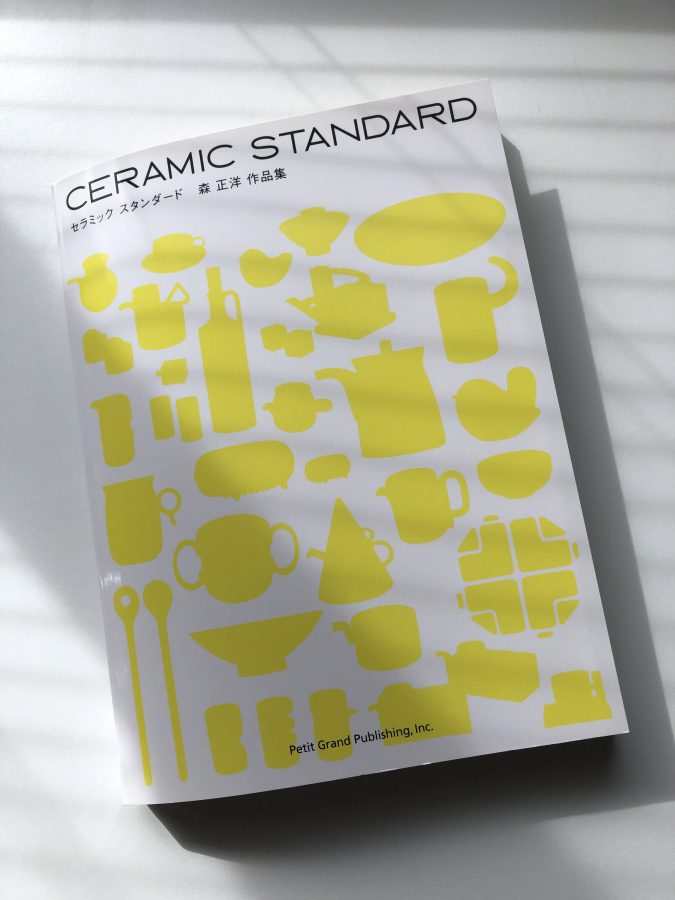

どうしてもこの本を発行したかった、言い出したのは私だ、それを貫き通した。系統だったスタンダードデザインのプロダクトを作品としての目線でなくて商品としての目線で紹介していた本はなくて。これから何年か経った後に、雑誌とか書籍とかの特集が出ることになる。始まりはこの本だった。今思ってもこれを具現させてくれた人々に感謝したい。

どうしてもこの本を発行したかった、言い出したのは私だ、それを貫き通した。系統だったスタンダードデザインのプロダクトを作品としての目線でなくて商品としての目線で紹介していた本はなくて。これから何年か経った後に、雑誌とか書籍とかの特集が出ることになる。始まりはこの本だった。今思ってもこれを具現させてくれた人々に感謝したい。

工場で作ることによって量産が可能になり、山の中の産地に雇用が生まれる、村に税収が入る。そしてデザイナーとしの矜持(きょうじ・きんじ)とは焼き上げる前の型に対する絵付けはハンドであること、そこには熟練を要することになり、描き手はその後の自分の未来につながっていく。そして規模の大きな消費地の都会で周知し販売することにより、冒頭の役目としての産業の推進を行なった、人も地元も育っていった。そういう思想をデザインというツールを武器に持ち合わせていた人は森さんただ一人だった。こんな遥かな昔にSDG’sだった人。たくさんの話をして、私の中の中庸のプレミアムという思想は確信に変わった。産地にとっては1000円の器であるよりも3000円の器である方がいいに決まっている、量産と手作りの創作のバランスと価格のバランス、地元の振興である。