3月 24, 2022

清水小北條

A-1・20cm 銅・両手鍋 ふたば

受注商品ですので時間をいただくことになります。 サイズ:ボデイ直径・約200mm 鍋部の口径・約183mm 両手のつまみの端まで・約270mm 蓋の直径・約178mm 蓋の高さ・約90mm 全体の高さ・約195mm 素材:銅

価格70,400円(税込)受注商品

アートな急須を代表する谷川仁の藻掛け急須、金糸にみえる焼き上がり。詳細をさらっと美しく仕上げている、技術。熟練だけでは生まれてこない。センス、つまり芸術性がいる、茶器の中でもそれは急須だけが持つ、美味しいお茶を、非日常の茶、でなくて、日常のお茶、としての煎茶を美味しく淹れるためのもの。お茶の美味しさは日本人の体内DNAに誰しもが持つはずで、それを目覚めさせるのが、類稀な急須の存在、常滑の谷川仁、藻掛け急須の天才。13,200円

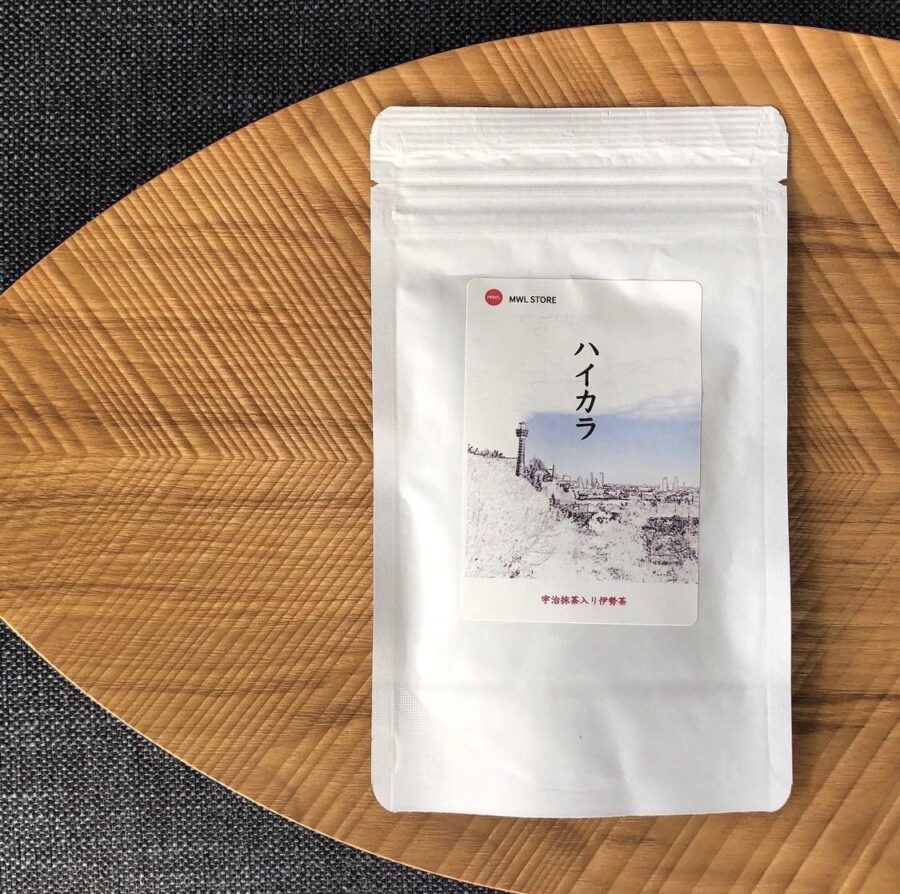

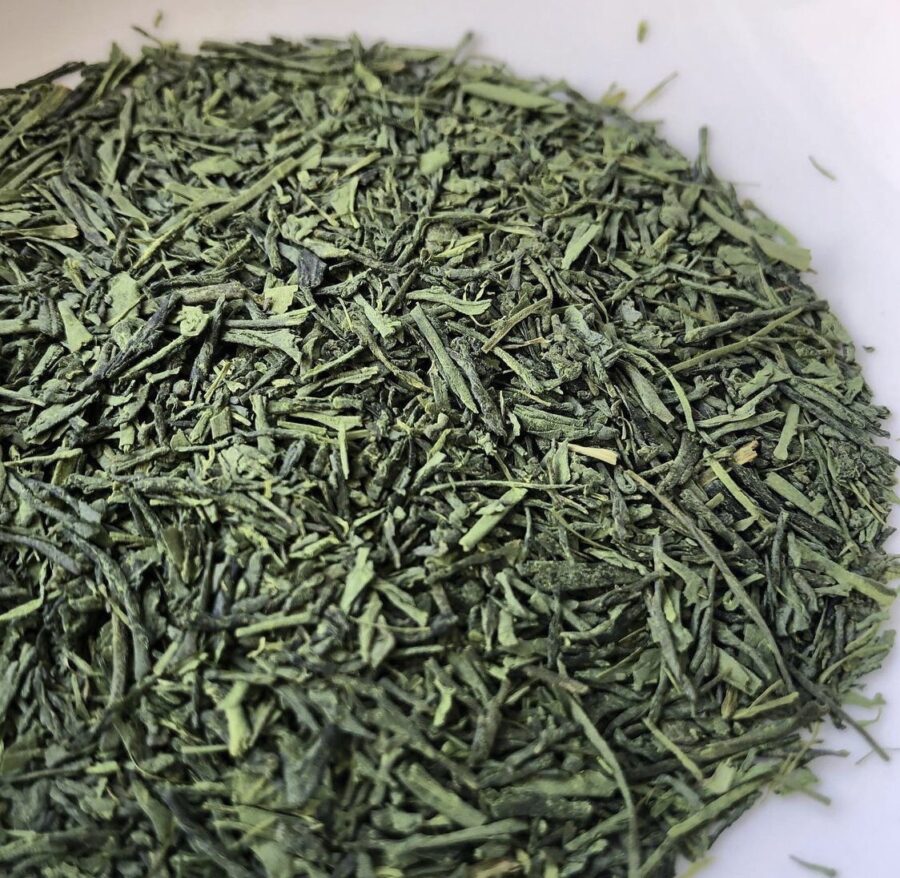

伊勢地方の煎茶2種と宇治の老舗の抹茶を老舗の茶師が合組(ブレンド)した、それはそれは類稀なお茶が生まれています。四谷見附の「たい焼き・わかば」さんのたい焼き・日本一とお呑みください。

他にない、美味しいお茶がテーマで開発しました。どうぞ、その他にない美味しさを味わってください。

南勢の煎茶と宇治の抹茶のハーモニー、横濱茶商・MWL STOREの譲れない一線。美味しいものだけをゆっくりと具現化していきます。あわてない、ほたえるな。全国からほんとうに美味しいお茶だけを目利き。考え事には美味しいお茶をそばにおいて。

イギリスの西端、デヴォン州から。薪窯の成せる技。日本での取り扱いはMWL STORE

本日は水曜日ですが営業します。12時〜18時までです。

音楽は荒井由美と松任谷由美

JASRAC 加盟店舗

ショップにとって音楽は最も重要な構成要素。セレクトしている商品の一つ。店の思想。

尾池さんの作品展は今週の日曜日まで、追加されてまだ以下の在庫があります。お見逃しなくなく。

自分で修理して元通りに、アメリカのサイトから中古部品を必死に探して、きっとあるだろうと、取り寄せて、治しました。時間はかかったがとても嬉しい、執念だね、生涯使い続けれることになりました。物書きにとっての一番の相棒、この椅子は座っても眠ってしまいます。疲れたらね、腰が痛くならない、人間工学的に座るってことに優れています。

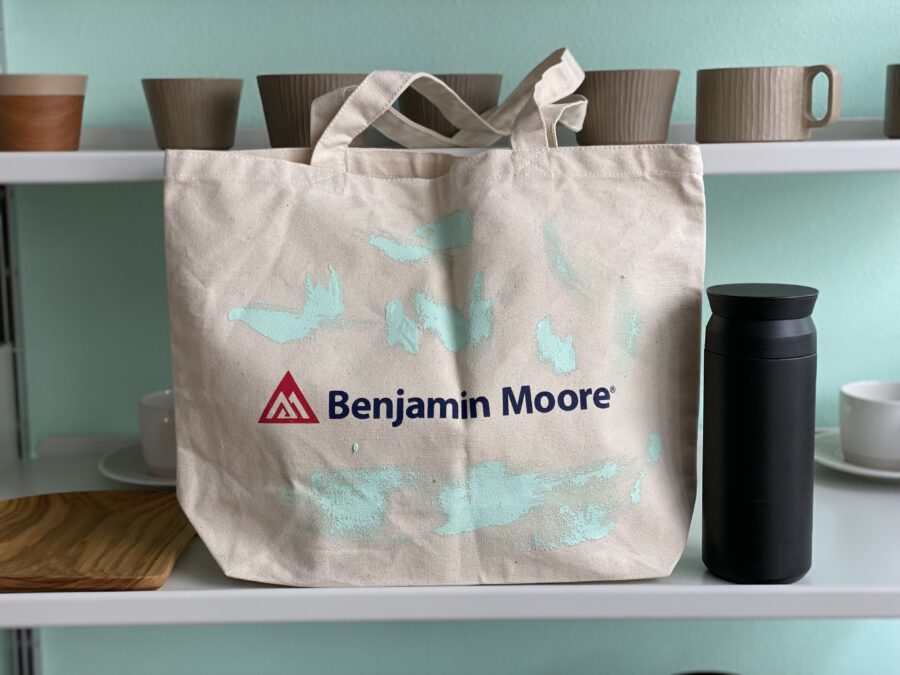

本日のお昼の弁当・おにぎりが入ったトートはベンジャミンでいただいたもの。このお店を開業する時のテーマ、内装を自分たちで仕上げる、コストということもあるが、この空間に想いを詰め込みたかったからだ。ベンジャミンムーアを使ったのは、環境対応しているところ、ペンキの塗り方を習いにいった。塗った直後でもほぼ匂いがなかったのにはほんとうに驚いた、ペンキであるのにね。

スタッフにもやさしい、この什器・VITSOE もそうだ、壁付けなので倒れてこない、地震の揺れがあっても、モノが飛び出してこない、そこが選択の理由だった。神戸の震災で、熱帯魚の水槽が割れたり、食器棚の食器は吹っ飛び、ほぼ全滅状態を経験しただけに、それが頭から離れなかった。とくにお店だから余計にそれを優先した。