朝イチで東京で仕事あり、戻りしなに、関内・丸和さんのとんかつ。久しぶりにして美味すぎるランチでした。確かなクオリティ。

朝イチで東京で仕事あり、戻りしなに、関内・丸和さんのとんかつ。久しぶりにして美味すぎるランチでした。確かなクオリティ。

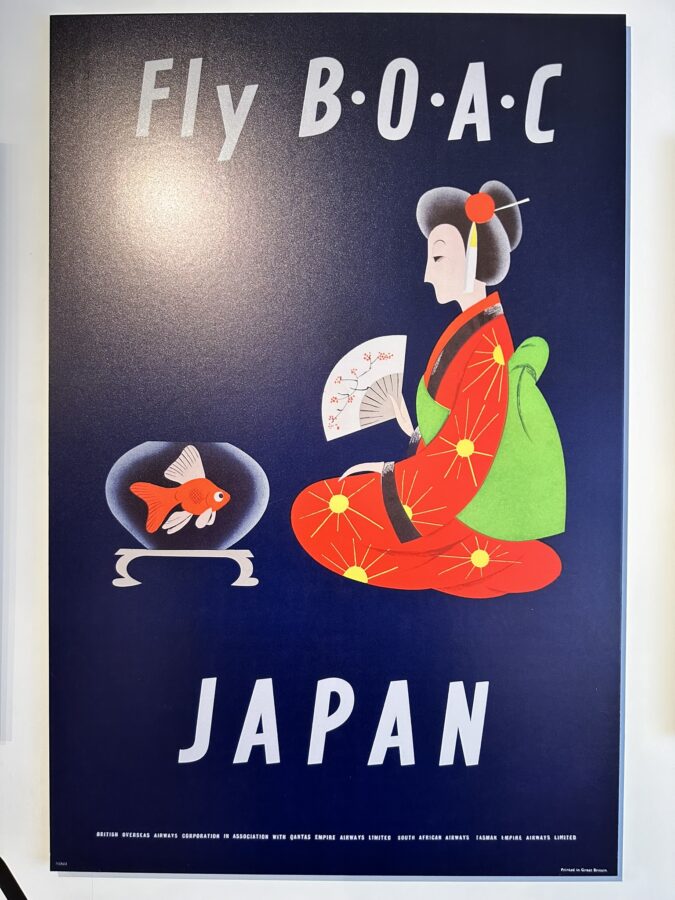

マイアミビーチからロンドンに飛んでくるBOACのあることを、とても印象的なイントロで始まる、ビートルズのホワイトアルバムで知った。韻を含んだことばとしての、BOACにUSSRであります。ポールらしい、ここから解散までポールの活躍はビートルズの価値を決定づけた。つまりアイドルグループから音楽史産になったわけであります。

僕のおじさんが英国航空に勤めていた関係で英国航空には特別な思いがある。かっこよかったという記憶が残る。僕の海外志向はその人の影響によるところが大きい。

今やってます、ことしの伊勢丹の英国展、ISETAN MEN’S館でBritish Airwaysとのコラボがあると聞き、愉しみにして行ってきました。昨日。

デパートのリサーチも兼ねて行ったわけで、まず伊勢丹、地下の食料品というか、ケーキとかいろいろですが、人の混み具合が半端なくて、初詣かいうぐらい人がいる、日本人、海外でいっぱい、一階や上のハイブランドのショップにも入場制限がついてロープがはってあって、並びが出ていて、どんどん売れる、買っている、海外の人だけじゃなくて日本人も、本店もメンズ館もそうだった。セールじゃないですからね、最新のプロパーを、しかも高いものを。びっくりしました。その状況は松屋でもそうだし、銀座の三越も同じように、外人、日本人が入り乱れての、プロパー商品をうばいあう構図、春の始まり。百貨店の売り上げはすごいことになってます。

東大寺の修二会(しゅにえ) 準備はずっと以前からですが。司馬遼太郎さんの「街道を行く」の奈良編に詳しく出ています。1273年間休みなく続けられているということで、その尋常なさがわかります。どんな時も続けられているという。安心しよう日本には東大寺があります。ありがたいです。

東京と京都の最高学府にしか出来ないことってのはあるんだ。

これはもう一度やって欲しい、お願いします。聞き逃しとるがな。

右手に急須、左手に煎茶。

身近にある煎茶一番。

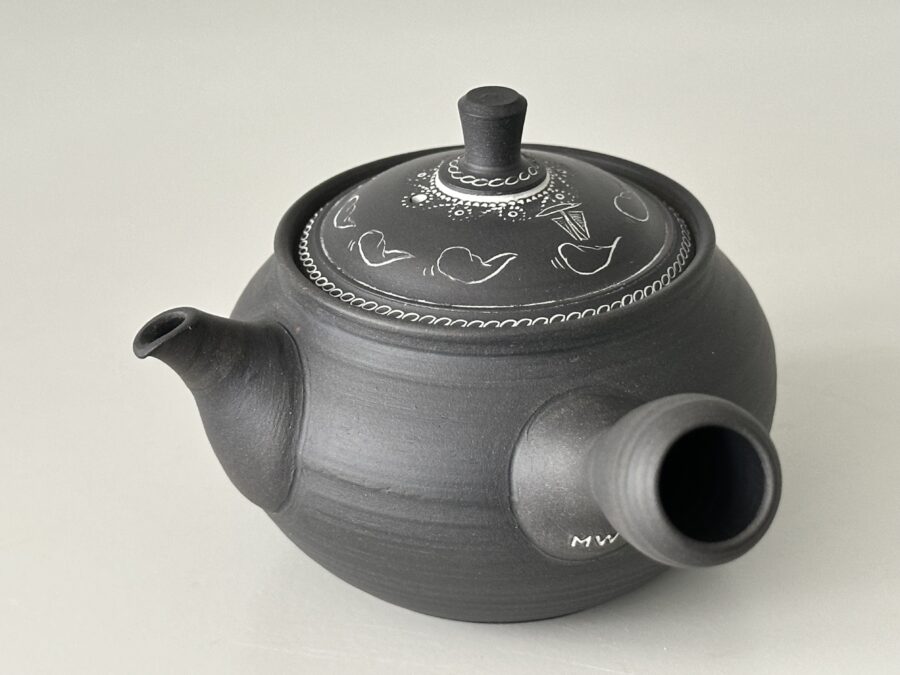

日常的にサーフィンやスケートボードをする小北條さんならではの、作品。葉山のサーフショップさんとのお付き合いもあり、オリジナルのサーフボードも注文されているそうです。ボードにはジュンチヤバリのお茶の葉を入れるそうです。すごいねー

てなことで、神奈川に来られるのはここ、MWLと葉山のショップさんに向かいます。小北條!

保守本流の急須の形、筋が入った、ボディ、クロともグレーともつかないお洒落なマット!

それに地元知多半島で息子さんと釣り上げた魚の骨やわたり蟹の骨で、象嵌を施す、なんとな!

土は「本朱泥」の朱を炭化仕上げのクロ・グレーとする。茶漉しはでべそ、これを保守本流と言わずに何といおうか。

この時の茶は特別抹茶入りのMWL ORIGINALS 「ハイカラ」

ゆっくりいってきました、休みの日。お正月からどうにも行きたくて。